Итак, нетрудно увидеть, что гражданское общество является сложным образованием, которое охватывает различные сферы общества. Во многом это обуславливается многогранностью функциональных задач, которые оно выполняет. Среди них:

1) воспроизведение ценностей, обычаев, норм, позволяющих осуществлять комфортное общежитие;

2) формирование и поддержка среды, в которой формируется активный социальный тип гражданина;

3) поддержание моральных устоев общества: порядочности, честности, гуманности, достоинства человека;

4) обеспечение формирования разнообразных форм собственности, многоукладной рыночной экономики;

5) регулирование взаимоотношений частных лиц, групп, организаций, разрешение конфликтов;

6) осуществление самоуправления во всех сферах и на всех уровнях общественной жизни;

7) сочетание социальных симметрий и асимметрий в структурах гражданского общества, что позволяет поддерживать социальную справедливость;

8) создание форм демократического оппонирования и демократической конструктивной оппозиции.

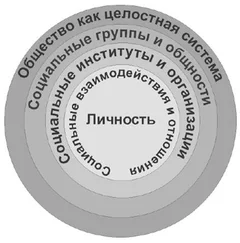

Так как гражданское общество имеет выходы во все сферы и активно включается в политическую жизнь, то именно оно способствует формированию интересов и потребностей людей. Интересы и потребности людей нередко осознаются как включенные в социальный статус человека и гражданина. Другими словами они осознаются как сочетание интереса человека с его достоинством. Это сочетание воспроизводится в форме прав и свобод человека и гражданина. Эти права классифицируются в зависимости от включенности человека в те или иные ассоциации на три группы:

1) естественно-антропологические, реализуемые в рамках семьи, местной общины, личного состояния;

2) духовно-культурные, выражающие достоинство человека как мыслящего существа, включенного в сферу мировой культуры, духовных традиций этноса;

3) агентно-профессиональные, реализующиеся как способность человека производить материальные и нематериальные ценности, выступающие как товары и услуги и потребляемые другими людьми.

Формирование гражданского общества в России началось только в начале XX в., когда бурно происходило формирование легальных политических партий, складывался парламентаризм. Однако этот процесс был прерван большевизацией государственной власти.

Следующий этап становления гражданского общества начался лишь в 90-е гг. XX в. Однако этот этап был осложнен значительным ослаблением государства и разрывом между ним и обществом.

Поэтому вместо общественных объединений и организаций силу набирали организованные преступные группировки, коррумпированные чиновники, криминальные финансовые группы.

В итоге посредниками между гражданским обществом и государством стали мощные лоббисты и олигархические элементы. В результате не сложилась нормальная партийная система, ослабли профсоюзные объединения, возрос абсентеизм избирателей, атомизация гражданского общества. Все это указывает на невозможность говорить сегодня об окончательном формировании в России гражданского общества.

5. Развитие общества. Понятия эволюции, прогресса и модернизации

Социальное развитие– это изменение общества, которое приводит к появлению новых общественных отношений, институтов, норм и ценностей. Характерными признаками социального развития являются три черты: необратимость, направленность и закономерность.

Необратимость– это постоянство процессов накопления количественных и качественных перемен.

Направленность– это те линии, по которым совершается накопление.

Закономерность– это необходимый процесс накопления перемен.

Важная характеристика социального развития – период времени, в течение которого оно осуществляется. Необходимо также учитывать, что основные черты социального развития выявляются только по прошествии определенного времени. Результатом социального развития является новое количественное и качественное состояние социального объекта, изменение его структуры и организации.

В социологической науке сформировались три подхода к рассмотрению процессов развития общества.

1. Развитие общества имеет линейно-восходящий характер. Предполагается, что общество проходит ряд последовательных стадий, причем на каждой из них используются особые способы накопления и передачи знаний, коммуникации, добывания средств жизнеобеспечения, а также разные степени сложности структур общества. К сторонникам данного подхода развития общества следует отнести марксистов, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Ф. Тенниса и др.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу