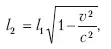

2. Сокращение линейных размеров тела в направлении его движения. Чем больше будет скорость космического корабля, пролетающего мимо неподвижного наблюдателя, и чем ближе она будет к скорости света, тем меньше будут размеры этого корабля для неподвижного наблюдателя. При достижении кораблем скорости света его наблюдаемая длина будет равна нулю, чего быть не может. На самом же корабле космонавты этих изменений не будут наблюдать. 3. Замедление времени. В космическом корабле, движущемся со скоростью, близкой к скорости света, время течет медленнее, чем у неподвижного наблюдателя.

Эффект замедления времени сказался бы не только на часах внутри корабля, но и на всех процессах, протекающих на нем, а также на биологических ритмах космонавтов. Однако фотонную ракету нельзя рассматривать как инерциальную систему, ибо она во время разгона и торможения движется с ускорением (а не равномерно и прямолинейно).

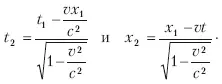

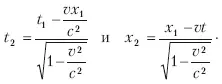

В теории относительности предложены принципиально новые оценки пространственно-временных отношений между физическими объектами. В классической физике при переходе от одной инерциальной системы (№ 1) к другой (№ 2) время остается тем же – t 2= t L а пространственная координата изменяется по уравнению x 2 = x 1 – vt. В теории относительности применяются так называемые преобразования Лоренца:

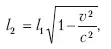

Из отношений видно, что пространственные и временные координаты зависят друг от друга. Что касается сокращения длины в направлении движения, то

а ход времени замедляется:

В 1971 г. в США был поставлен эксперимент по определению замедления времени. Изготовили двое совершенно одинаковых точных часов. Одни часы оставались на земле, а другие помещались в самолет, который летал вокруг Земли. Самолет, летящий по круговой траектории вокруг Земли, движется с некоторых ускорением, и значит, часы на борту самолета находятся в другой ситуации по сравнению с часами, покоящимися на земле. В соответствии с законами теории относительности часы-путешественники должны были отстать от покоящихся на 184 нс, а на самом деле отставание составило 203 нс. Были и другие эксперименты, в которых проверялся эффект замедления времени, и все они подтвердили факт замедления. Таким образом, разное течение времени в системах координат, движущихся относительно друг друга равномерно и прямолинейно, является непреложным экспериментально установленным фактом.

Общая теория относительности

После опубликования специальной теории относительности в 1905 г. А. Эйнштейн обратился к современному представлению тяготения. В 1916 г. он опубликовал общую теорию относительности (ОТО), которая с современных позиций объясняет теорию тяготения. Она основывается на двух постулатах специальной теории относительности и формулирует третий постулат – принцип эквивалентности инертной и гравитационной масс. Важнейшим выводом ОТО является положение об изменении геометрических (пространственных) и временных характеристик в гравитационных полях (а не только при движении с большими скоростями). Этот вывод связывает ОТО с геометрией, то есть в ОТО наблюдается геометризация тяготения. Классическая геометрия Евклида для этого не годилась. Новая геометрия появилась еще в XIX в. в трудах русского математика Н. И. Лобачевского, немецкого – Б. Римана, венгерского – Я. Больяйя.

Геометрия нашего пространства оказалась неевклидовой.

ОТО [3] – физическая теория, в основе которой лежит ряд экспериментальных фактов. Рассмотрим некоторые из них. Гравитационное поле влияет на движение не только массивных тел, но и света. Луч света отклоняется в поле Солнца. Измерения, проведенные в 1922 г. английским астрономом А. Эддингтоном во время солнечного затмения, подтвердили это предсказание Эйнштейна.

В ОТО орбиты планет незамкнуты. Небольшой эффект такого рода можно описывать как вращение перигелия эллиптической орбиты. Перигелий – это ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела, которое движется вокруг Солнца по эллипсу, параболе или гиперболе. Астрономам известно, что перигелий орбиты Меркурия поворачивается за столетие примерно на 6000». Это объясняется гравитационными возмущениями со стороны других планет. При этом оставался неустранимый остаток около 40» за столетие. В 1915 г. Эйнштейн объяснил это расхождение в рамках ОТО.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу