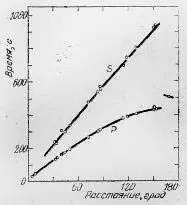

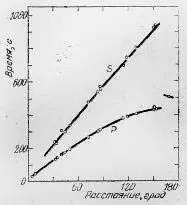

Г. Латем и его сотрудники по 20 сейсмограммам с записями четырех мелкофокусных тектонических лунотрясений и двух удаленных ударов метеоритов построили зависимости времен пробега продольных и поперечных воли от расстояния (годографы) (рис. 7). При внимательном анализе этих зависимостей на удалении 2600 км было замечено небольшое запаздывание времени вступления продольной волны и несколько больше — для поперечной. Это объяснено существованием сейсмической границы на глубине 200–300 км, разделяющей верхнюю и среднюю мантию Луны.

Рис. 7. Глобальные лунные годографы продольных (Р) и поперечных (S) волн

Верхняя мантия характеризуется постоянной или слегка убывающей скоростью как продольных, так и поперечных волн; при этом их отношение такое же, как и у компактных кристаллических земных пород.

В средней мантии скорость распространения сейсмических волн уменьшается скачком, в особенности скорость поперечных, так что их соотношение отвечает очень большому коэффициенту Пуассона (0,36). Глубина границы определяется не очень точно, но ее резкость, т. е. скачкообразное изменение скорости, подтверждается волнами от глубоких лунотрясений. На этой границе изменяется характер колебания частиц в сейсмической волне — продольная волна превращается в поперечную, поперечная — в продольную (в средней мантии скорость распространения поперечных волн продолжает уменьшаться с глубиной).

На глубине 800–900 км начинается— нижняя мантия, или «астеносфера» Луны, переход к ней постепенный — отраженных от ее поверхности волн не зафиксировано.

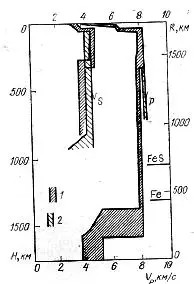

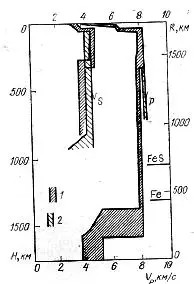

Данных о центральной части Луны пока крайне мало. На московской встрече советских и американских исследователей Луны в июне 1974 г. Г. Латем сообщил важный результат: на записи удара метеорита на расстоянии 168° продольные волны опаздывали на 57 с. Это может означать, что на глубине 1380–1570 км скорость распространения продольных волн упала до 4–5 км/с. На VII Лунной конференции новых подтверждений этого факта не представлялось, так что существование внутреннего ядра в Луне пока не доказано (рис. 8).

Рис. 8. Скоростная модель лунных недр по Латему (1) и Токсоцу (2). У правой шкалы ординат показаны ограничения на размер ядра из сернистого железа (FeS) и чистого железа (Fe)

Ученые Массачусетского технологического института полагают, что для детального расчленения мантии Луны данных пока мало, и ограничиваются средними оценками скоростей распространения сейсмических волн (см. рис. 8). Они. разработали процедуру определения средних скоростей сейсмических волн в толще мантии над очагом приливного лунотрясения. При этом для улучшения отношения сигнал-шум проводилось суммирование стабильных по форме записей сейсмических толчков.

В районе Моря Познанного до глубины 880 км средняя скорость распространения продольных волн в мантии Луны — 7,9 км/с, поперечных — 4,4 км/с; их отношение — 1,8, коэффициент Пуассона — 0,3. В юго-восточной части Моря Дождей средние сейсмические характеристики мантии до глубины 920 км сходные: скорость распространения продольных волн — 8,1 км/с, поперечных — 4 0 км/с, их отношение 2,0, коэффициент Пуассона — 0,33.

Сейсмические наблюдения позволяют определить не только скорости распространения продольных и поперечных волн, но и меру близости реального вещества к модели идеальной упругости — степень поглощения энергии за счет необратимых тепловых потерь на пути пробега сейсмических волн. Такой мерой служит добротность — безразмерная величина, обратная коэффициенту затухания — аналогичная добротности радиосхем: чем она выше, чем дольше звучание.

Сейсмическая добротность лунных пород оценивалась несколькими способами: лабораторным (измерения на образцах, помещенных в вакуум), теоретическим (сравнение сейсмограмм с расчетами), экспериментальным (измерение закона убывания амплитуд на сейсмограммах). В последнем методе рассматривалось ослабление амплитуд сейсмической записи в зависимости от времени, расстояния и частоты. Различные определения дали согласующиеся результаты. По новым данным, выделяется слоистая структура Луны по сейсмической добротности.

В верхнем слое (реголите) величина добротности для продольных волн 100–300, в рассеивающем слое коры — 3000–5000, во всей 500-километровой толще литосферы — 5000 (по некоторым определениям — 7000 — 10 000), глубже добротность падает до значения 3500 (на глубине 600 км), 1400 (950 км) и 1100 (1200 км). В астеносфере Луны добротность по продольным волнам не превышает 500.

Читать дальше