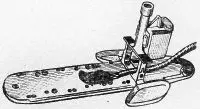

Рис. 15. Блок датчиков гамма-плотномера, с помощью которого были проведены первые физические измерения на поверхности Луны

Исследования показали, что грунт в месте посадки по своему взаимодействию с применяющимся аппаратом ближе всего подходит к несвязному грунту средней плотности. Он состоит из зернистого слабосвязного материала. Средняя плотность верхних 15 см грунта не менее 0,8 г/см 3, сцепление в пределах верхних 5 см составляло около 0,005 кгс/см 2, а несущая способность равнялась 0,68 кгс/см 2.

Значительный вклад в определение прочности покрова Луны дали эксперименты, выполненные на американских станциях «Сервейер» в 1966–1968 гг. Интересные данные были получены на основе анализа динамики соударения аппаратов с грунтом, из опытов по автоматическому рытью траншеек (глубиной до 18 см). Полученные результаты в основном совпали и подтвердили результаты измерений, проведенных на «Луне-13».

Исследования физико-механических свойств покрова Луны в отдельных точках ее поверхности подготовили возможность высадки на Луну космонавтов и передвижения по ней транспортных средств.

В 1969–1972 гг. на Луну была произведена высадка шести экспедиций американских космонавтов в рамках программы «Аполлон». В общей сложности космонавты находились на Луне около 300 ч, из них примерно 80 ч они работали непосредственно на ее поверхности вне корабля «Аполлон».

Для исследования покрова Луны космонавты использовали геологическое и буровое снаряжение, фото— и кинокамеры. В комплект геологического снаряжения входили: лопатка, решетчатые совок и захват, геологический молоток и удлинительная ручка к ним, а также трубчатые грунтоносы для отбора образцов грунта и их — герметизации, щетка для очистки образцов, объединенная с лупой и разметчиком образцов, пружинные весы. Для сбора образцов использовались мешочки из тефлона и герметичный контейнер для них, а также специальные контейнеры, обеспечивающие сохранение высокого вакуума в течение длительного времени.

Для бурения скважин (диаметром 25 мм на глубину до 3 м) применялся ручной электрический колонковый бур. Рабочий орган бура мог одновременно вращаться, совершая 300 об/мин и наносить удары по забою скважины (2270 ударов в минуту). Масса бура на Луне составляла 1,96 кг, и для повышения эффективности космонавт должен был налегать на него своей тяжестью.

В экспедиции «Аполлона-14» впервые был использован простой ручной пенетрометр, представлявший собой алюминиевый стержень длиной 680 мм, диаметром 9,5 мм с заточенным нижним концом. Стержень был окрашен кольцами шириной 2 см для визуальной оценки глубины погружения и определения прочности грунта. Пенетрометр нагружался вручную.

В экспедициях «Аполлона-15 и -16» применялся пенетрометр с самописцем, который вычерчивал кривую зависимости глубины погружения от нагрузки.

В первых экспедициях научное оборудование и снаряжение космонавты переносили вручную. В экспедиции «Аполлона-14» они использовали ручную тележку, а в экспедициях «Аполлона-15, -16 и -17» они перемещались на вездеходах.

Большой интерес для оценки свойств покрова Луны имеют наблюдения космонавтов за особенностями своего передвижения и работой, связанной с погружением геологических инструментов.

Экипаж «Аполлона-11» высадился в Море Спокойствия на плоской равнине, усеянной многочисленными мелкими кратерами. На поверхности лежало много камней, комков и обломков горных пород размером до 80 см. На поверхности лежал коричневато-серый, слегка связный зернистый грунт, крупность зерен которого соответствует мелкому или пылеватому песку. Зерна прилипали к обуви подобно угольной пыли.

По внешнему виду грунта трудно было оценить его несущую способность. Отмечалась совершенно неожиданная разница в глубине следов и рыхлости грунта в пунктах, неразличимых друг от друга на глаз. Возможно, это было связано с разной толщиной рыхлого слоя.

Следы имели четкие кромки и не нарушали грунта вне своего очертания. Однако иногда отмечались растрескивание и взбугривание прилегающей поверхности грунта, что говорит о большей первоначальной плотности. Комки, встречающиеся на поверхности, были очень похожи на камни. Они легко разрушались под ногой, так как состояли из слипшихся между собой частиц.

Средняя глубина следа космонавта была около 1 см. Наибольшая (15–20 см) была отмечена при ходьбе по рыхлому грунту, из которого состоят валы кратеров.

Читать дальше