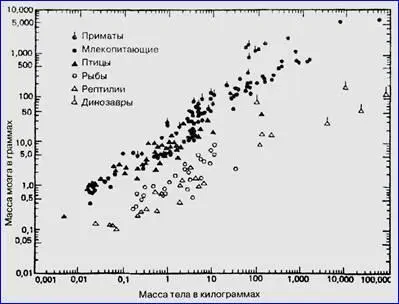

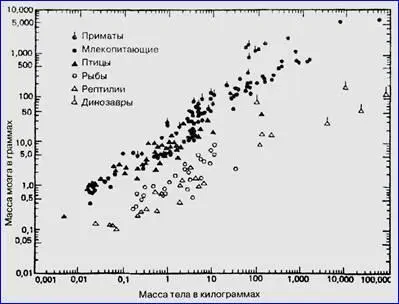

Рис. 4. Диаграмма, показывающая разброс величин «отношения массы мозга к массе тела» для приматов, млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и динозавров

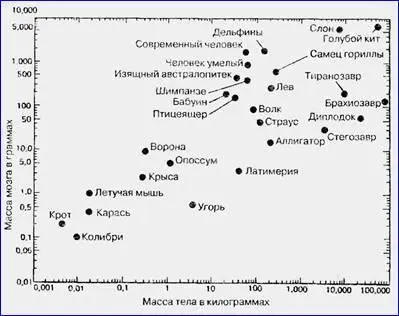

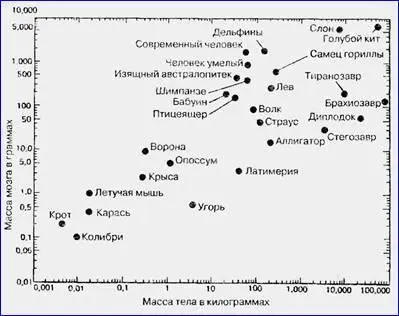

Если взглянуть на эту диаграмму более внимательно, выделив на ней некоторое число животных, мы получим новую диаграмму, изображенную на рис. 5. Из всех организмов, показанных на ней, зверь, имеющий наибольшую массу мозга на единицу тела, — это существо, называемое Homo sapiens. Следующим за ним идут дельфины. [ 11 ]И я снова не считаю шовинистическим вывод, сделанный на основании очевидных фактов, что люди и дельфины принадлежат к самым разумным организмам на Земле.

Важность отношения массы мозга к массе тела осознавалась еще Аристотелем. В наше время более других для разработки этой идеи сделал Гарри Джерисон, нейропсихиатр из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Джерисон указывает, что существует несколько исключений к установленной ранее корреляции: например, мозг европейской землеройки имеет массу 100 миллиграммов, а тело ее — 1,7 грамма, и отношение этих величин близко к его значению у человека. Но мы не имеем права распространять обнаруженные закономерности на самых мелких из животных, поскольку простейшие «домашние» заботы, возложенные на мозг, требуют некоторой минимальной массы его вещества.

Рис. 5. Более подробное рассмотрение некоторых точек диаграммы, приведенной на рис. 4. Птицеящер — это страусоподобный динозавр, о котором говорится в этой книге

Масса мозга взрослого кашалота, близкого родственника дельфина, равняется почти 9000 граммам, что в шесть с половиной раз больше, чем и среднем у человека. Здесь необычно абсолютное значение массы мозга, а не отношения массы мозга к массе тела. Масса мозга самых больших динозавров составляла около одного процента от массы мозга кашалота. Зачем кашалоту такой огромный мозг? Применимы ли к кашалоту такие понятия, как мысли, озарения, искусство, наука, литература?

Критерий отношения массы мозга к массе тела представляет собой очень удобное средство для сравнения разумности совершенно различных животных. Это то, что физик назвал бы приемлемым первым приближением. (Отметим на будущее, что австралопитеки, которые были или предками человека, или по крайней мере его близкими побочными родственниками, также имели большое отношение массы мозга к массе пела, что было рассчитано но остаткам их черепов.) Не является ли наша общая неосознанная тяга к младенцам и другим маленьким млекопитающим, которые обладают относительно большой головой по сравнению со взрослыми животными того же вида, следствием нашего бессознательного понимания важности отношения массы мозга к массе тела?

Данные, приведенные до сих пор, показывают, что превращение рептилий в млекопитающих, начавшееся более двух сотен миллионов лет назад, сопровождалось большим увеличением относительного размера мозга и ростом разумности, а эволюция человека от предковых приматов несколько миллионов лет назад сопровождалась еще более впечатляющим развитием мозга.

Человеческий мозг (исключая мозжечок, который, как представляется, не принимает участия в познавательных функциях) содержит около десяти миллиардов переключающихся элементов, называемых нейронами. (Мозжечок, который расположен под корой больших полушарий головного мозга, ближе к задней части головы, содержит еще приблизительно десять миллиардов нейронов.) Электрический ток, генерируемый нейронами (или нервными клетками) и проходящий через них, позволил итальянскому анатому Луиджи Гальвани открыть электричество. Гальвани обнаружил, что электрические импульсы, подводимые к лапке лягушки, всякий раз заставляют ее дергаться; и стала популярной мысль, что присущие животным (анимальные) движения в конечном итоге возникают благодаря электричеству. Это в лучшем случае лишь частичная правда: электрические импульсы, передающиеся по нервным волокнам, в действительности вызывают движения с помощью нейрохимических посредников, но сами эти импульсы генерируются в мозге. Тем не менее современная наука об электричестве, а также вся электрическая и электронная промышленность берут свое начало от экспериментов, проведенных в XVIII веке, в которых лягушачья лапа дергалась из-за подведенного к ней электрического тока.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу