В древние времена люди полагали, что Солнце, перемещаясь относительно звезд, обходит нашу планету по кругу в течение одного года, Земля же будто бы неподвижна и находится в центре Вселенной. Такого представления о мироздании придерживались и древние астрономы. Оно нашло отражение в знаменитом сочинении древнегреческого астронома Клавдия Птолемея (II в.), написанном в середине II в. и известном под искаженным названием «Альмагест» [8] В «Альмагесте» кроме описания мироздания содержится один из первых дошедших до нас звездных каталогов — список 1023 ярчайших звезд.

. Такая система мира получила название геоцентрической (от того же слова «гео»).

Новый этап в развитии астрономии начинается с опубликования в 1543 г. книги Николая Коперника (1473–1543) «О вращении небесных сфер», в которой изложена гелиоцентрическая (гелиос — «солнце») система мира, отражающая действительное строение Солнечной системы. Согласно теории Н. Коперника центром мира является Солнце, вокруг которого движутся шарообразная Земля и все подобные ей планеты и притом в одном направлении, вращаясь каждая относительно одного из своих диаметров, и что только Луна вращается вокруг Земли, являясь его постоянным спутником, и вместе с последней движется вокруг Солнца, при этом примерно в одной и той же плоскости.

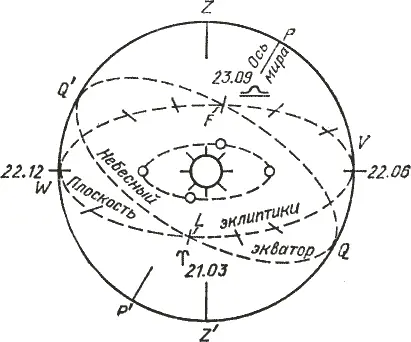

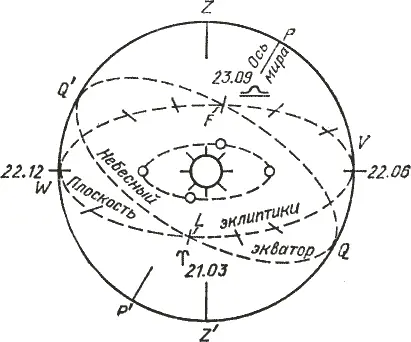

Рис. 1. Видимое движение Солнца

Для определения положения тех или иных светил на небесной сфере необходимо иметь «опорные» точки и линии. И здесь прежде всего используется отвесная линия, направление которой совпадает с направлением силы тяжести. Продолженная вверх и вниз эта линия пересекает небесную сферу в точках Z и Z' (рис. 1), называемых соответственно зенитом и надиром .

Большой круг [9] В астрономии по традиции большим кругом называют фактически окружность, плоскость которой проходит через центр небесной сферы.

небесной сферы, плоскость которого перпендикулярна линии ZZ', называется математическим или истинным горизонтом [10] Он отличается от видимого горизонта на земной поверхности, за который наблюдатель принимает линию пересечения небесного свода с ровной поверхностью Земли.

. Ось РР', вокруг которой вращается в своем видимом движении небесная сфера (это ее вращение является отражением вращения Земли), и называется осью мира: она пересекает поверхность небесной сферы в двух точках — северном Р и южном Р' полюсах мира .

Большой круг небесной сферы QLQ'F, плоскость которого перпендикулярна оси мира РР', является небесным экватором ; он делит небесную сферу на северное и южное полушария .

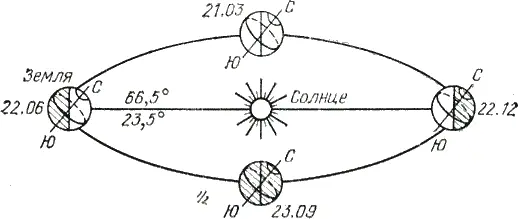

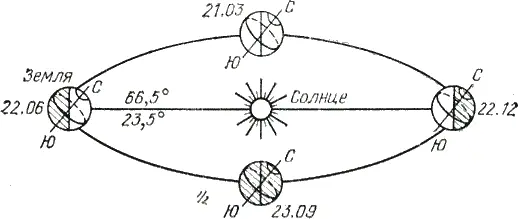

Рис. 2. Движение Земли вокруг Солнца (66,5°— наклон оси Земли, 23,5° — наклон экватора к эклиптике)

Вращающаяся вокруг своей оси Земля движется вокруг Солнца по пути, лежащему в плоскости земной орбиты VLWF. Ее историческое название — плоскость эклиптики . По эклиптике происходит видимое годичное движение Солнца. К плоскости небесного экватора эклиптика наклонена под углом 23°27′ ≈ 23,5°; она пересекает его в двух точках: в точке весеннего (Т) и точке осеннего (^) равноденствий. В этих точках Солнце в своем видимом движении переходит соответственно из южного небесного полушария в северное (20 или 21 марта) и из северного полушария в южное (22 или 23 сентября).

Только в дни равноденствий (два раза в году) лучи Солнца падают на Землю под прямым углом к оси ее вращения и поэтому только два раза в году день и ночь длятся по 12 часов (равноденствие), а все остальное время года или день короче ночи или наоборот [11] В каждом году самый короткий световой день и самая длинная ночь бывают 22 или 23 декабря (день зимнего солнцестояния). С этого времени световой день постепенно увеличивается («Солнце на летний путь выезжает», — говорили в народе).

. Причиной этого является то, что ось вращения Земли не перпендикулярна плоскости эклиптики, а наклонена к ней под углом 66,5° (рис. 2).

§ 2. Движение Луны вокруг Земли

Движение Луны вокруг Земли по ряду причин является весьма сложным. Если Землю принять за центр, то орбиту Луны в первом приближении можно считать эллипсом с эксцентриситетом

e = √ (a 2 — b 2) / a = 0,055 ,

Читать дальше