Следуя такому мнению, в этом разделе я рассматриваю доказательство изменений величины постоянной тонкой структуры (се), связанной с зарядом электрона, скоростью света в вакууме и постоянной Планка по формуле α = e2/2hcε0, где ε0 — диэлектрическая проницаемость свободного пространства. Эта константа является характеристикой интенсивности электромагнитных взаимодействий и равна приблизительно 1/137, но иногда выражается и обратной величиной. Постоянную тонкой структуры некоторые физики рассматривают как одно из главных космических чисел, которые могут помочь объяснить единую теорию.

В период с 1929 по 1941 гг. величина постоянной тонкой структуры увеличилась приблизительно на 0,2 % — с 7,283 х (10-3) до 7,2976 х (10-3). [267] Бердж, Р.Т. Вероятные значения основных физических констант (Birge, R.T. Probable values of the general physical constants. Reviews of Modern Physics, 1929, 1:1—73); Бердж, Р.Т. Таблица новых значений основных физических констант (Birge, R.T. A new table of the general physical constants. Reviews of Modern Physics, 1941, 13:233–239).

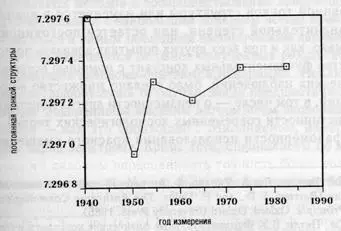

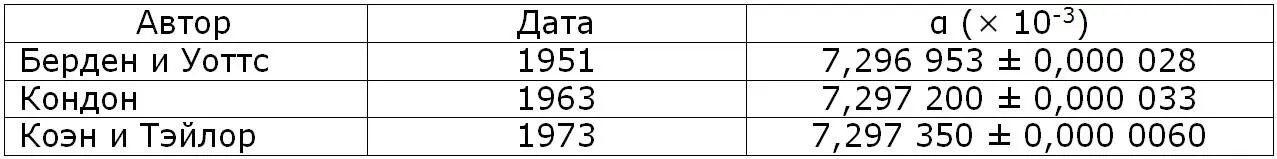

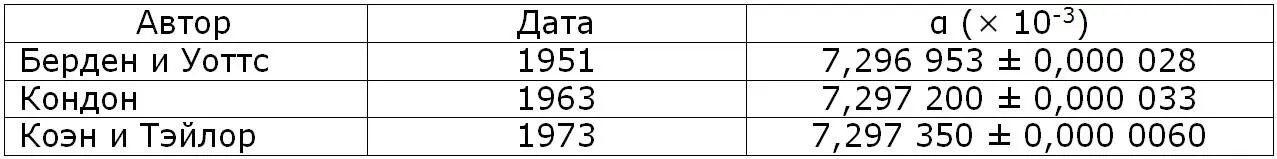

Это изменение в значительной степени можно отнести на счет возрастания величины заряда электрона и отчасти — уменьшения скорости света в вакууме, о которых шла речь выше. Как и при определении численных значений других фундаментальных констант, имеются расхождения в результатах, полученных разными исследователями, а «лучшие» результаты были собраны и обобщены на основе обзора данных, имевшихся на каждый конкретный момент. Изменение этих согласованных результатов с 1941 по 1973 гг. приводится на ил. 17. Так же как и в случае с другими константами, изменения, как правило, значительно превышают величину допустимой погрешности. Например, увеличение численного значения этой константы за периоде 1951 по 1963 гг. превысило величину допустимой погрешности результатов, полученных в 1951 г. (стандартного отклонения), в 12 раз. Увеличение численного значения постоянной тонкой структуры, определенного в 1973 г., по сравнению с данными, полученными в 1963 г., примерно в пять раз превышало величину допустимой погрешности для данных 1963 г. Все численные значения приводятся в таблице 4.

Ил. 17. Лучшие результаты измерения постоянной тонкой структуры за период с 1941 по 1983 гг.

Таблица 4

ВЕЛИЧИНА ПОСТОЯННОЙ ТОНКОЙ

СТРУКТУРЫ, ИЗМЕРЕННАЯ ЗА ПЕРИОД

С 1951 ПО 1973 гг.

Несколько исследователей в области космологии пришли к выводу, что постоянная тонкой структуры могла бы меняться на протяжении эволюции Вселенной. [268] См.: Барроу, Дж. Д., Типлер, Ф. Антропный принцип в космологии (Barrow, J. D., and F. Tipler. The Anthropic Cosmological Principle. Oxford: Oxford University Press, 1986).

Были предприняты попытки проверить эту гипотезу, анализируя спектр излучения звезд и квазаров. За основу было взято предположение, что расстояние от этих объектов до Земли пропорционально красному смещению спектров их излучения. По результатам измерений можно было предположить, что величина постоянной тонкой структуры или изменяется в крайне незначительной степени, или остается постоянной. [269] См.: Петли, Б.У. Фундаментальные физические константы и границы метрологии (Petley, В. W. The Fundamental Physical Constants and the Frontiers of Metrology. Bristol: Adam Hilger. 1985).

Однако, как и при всех других попытках доказать постоянство фундаментальных констант с помощью астрономических наблюдений, было сделано множество допущений, в том числе — о неизменности других констант, об истинности современных космологических теорий и о правомерности использования красного смещения при определении расстояния до космических объектов. Все эти допущения были и остаются недоказанными и оспариваются теми специалистами в области космологии и астрофизики, которые придерживаются иных воззрений. [270] См., например: Арп и др. Внегалактическая Вселенная: альтернативная точка зрения (Агр, Н.С., G. Burbidge, F. Hoyie, J.V. Nar-likar, and N.C. Wickramasinghe. The extragalactic universe: An alternative view. Nature, 1990, 346:807–812).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ КОНСТАНТЫ ИЗМЕНЯЮТСЯ?

Как мы уже убедились на приведенных выше примерах, эмпирические данные, получаемые в лабораторных экспериментах, выявляют различные изменения величины констант в зависимости от года их измерения. Похожие изменения обнаруживаются и при измерениях величины других фундаментальных констант. Для упорных ортодоксов эти факты никоим образом не ставят под сомнение постоянство самих констант, так как все отклонения можно попытаться объяснить той или иной ошибкой в эксперименте. Из-за постоянного улучшения экспериментальных методов и совершенствования лабораторного оборудования с наибольшим доверием всегда принято относиться к самым последним эмпирическим данным, и если они отличаются от ранее полученных результатов, предыдущие заведомо считаются неверными. Исключение составляют лишь те случаи, когда предшествующие данные подкреплены высоким авторитетом экспериментатора — как это произошло с Милликеном, измерявшим заряд электрона. Кроме того, специалисты по метрологии склонны переоценивать точность более современных измерений. Может быть, именно поэтому более поздние измерения нередко отличаются от более ранних на величину, превышающую допустимую погрешность. Если бы специалисты в метрологии правильно оценивали свои ошибки, изменения величины констант показали бы, что эти константы на самом деле флуктуируют. Наиболее показательный пример — уменьшение скорости света в вакууме в период с 1928 по 1945 гг. Было ли это реальным природным изменением — или феномен объяснялся исключительно коллективным обманом и самообманом исследователей?

Читать дальше

![Ясуси Китагава - Благодаря встрече с тобой. Семь свиданий, которые изменили мою жизнь [litres]](/books/438108/yasusi-kitagava-blagodarya-vstreche-s-toboj-sem-svi-thumb.webp)