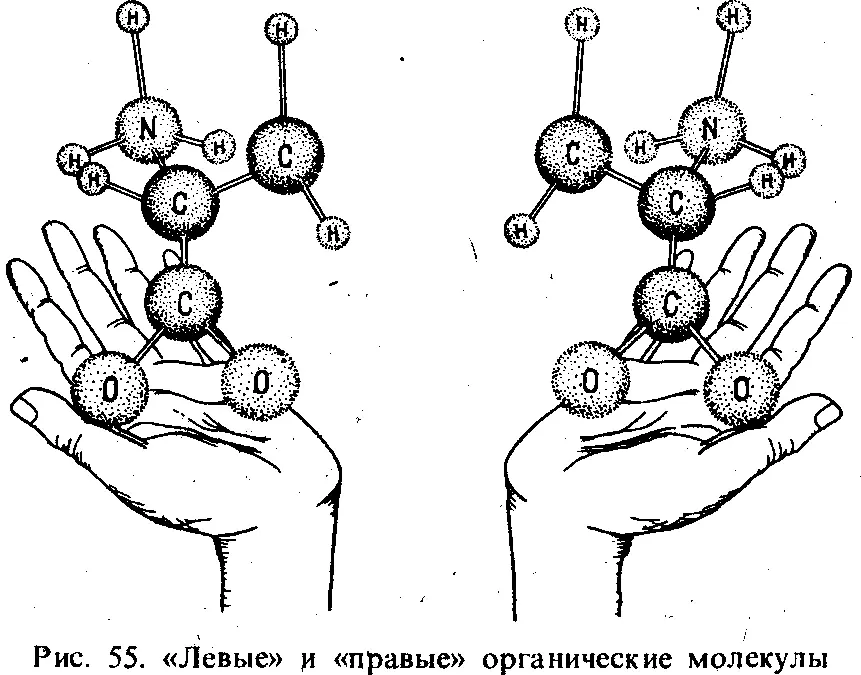

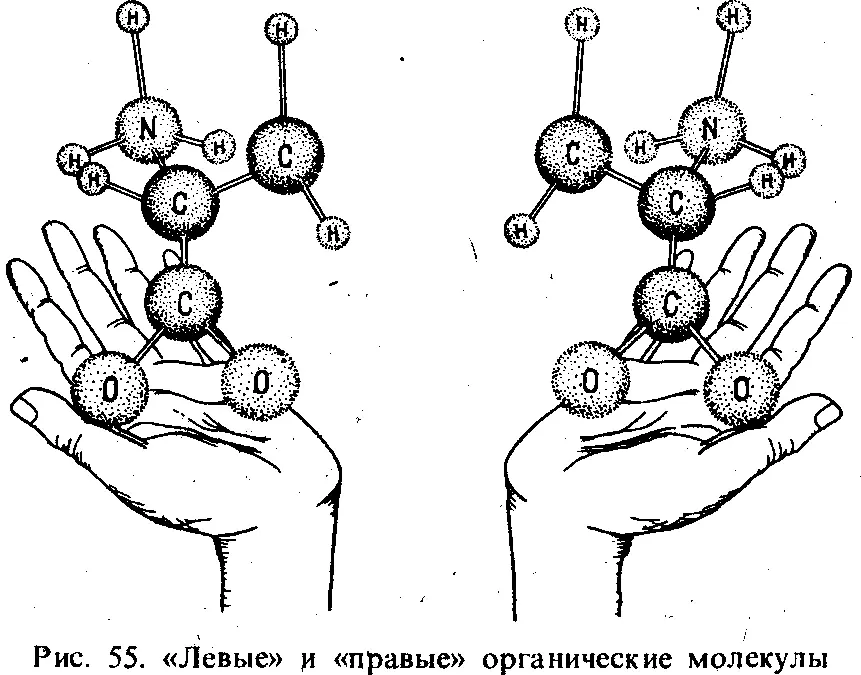

Другой возможный путь асимметричного синтеза был указан Берналом. При синтезе некоторых органических веществ на поверхности оптически активных кристаллов (например, кварца) могут возникать формы определенной симметрии. Следует, однако, отметить, что в природе распространены как «правые», так и «левые» кристаллы. Поэтому не совсем ясно, каким образом в живом веществе молекулы имеют асимметрию только одного знака и вряд ли асимметричный синтез в естественных условиях первобытной Земли мог происходить таким способом. Так или иначе, вопрос о причине асимметрии живой субстанции пока остается открытым.

Заслуживает внимания еще такой вопрос: почему жизнь на Земле не возникает из неживого вещества в настоящее время? И вообще — жизнь на Земле возникла однократно или многократно? Против возможностей повторного зарождения жизни на нашей планете из неживой субстанции можно выдвинуть такой серьезный аргумент: ранее возникшая жизнь не даст возможность новому зарождению жизни. Микроорганизмы и вирусы буквально съедят уже первые ростки новой жизни. Другим аргументом против «повторного» зарождения жизни является ничтожно малая вероятность этого процесса. Ведь нельзя исключить возможность того, что жизнь на Земле возникла случайно (см. ниже).

Существует еще одно обстоятельство, на которое, может быть, стоит обратить внимание. Хорошо известно, что все «живые» белки состоят из 20 аминокислот, между тем как всего аминокислот известно свыше 100. Не совсем понятно, чем отличаются эти 20 аминокислот от остальных своих «собратьев». (Впрочем, некоторые количества других аминокислот имеются у низших организмов. Следует, однако, заметить, что у этих организмов ДНК отличаются от обычных.) Нет ли какой-то глубокой связи между происхождением жизни и этим удивительным явлением? Мы еще раз должны подчеркнуть, что центральная проблема возникновения жизни на Земле — объяснение качественного скачка от «неживого» к «живому» — все еще далека от ясности. Недаром один из основоположников современной молекулярной биологии проф. Крик на Бюраканском симпозиуме в сентябре 1971 г. сказал: «Мы не видим пути от первичного бульона до естественного отбора. Можно прийти к выводу, что происхождение жизни — чудо, но это свидетельствует только о нашем незнании».

Все же не будем отчаиваться — и эта твердыня непознанного будет взята; порукой этому является гигантский прогресс современной молекулярной биологии.

14. От сине-зеленых водорослей до человека

Выше мы уже говорили, что жизнь на Земле возникла еще тогда, когда ее возраст исчислялся всего лишь сотнями миллионов лет. Носителями жизни в ту отдаленную эпоху были одноклеточные, лишенные клеточных ядер организмы — бактерии и сине-зеленые водоросли. Первые клетки с ядрами появились около 3,5 миллиардов лет тому назад (ср. «Космический календарь» — см. с. 278, табл. 12). Потребовалась половина времени эволюции Земли, чтобы это произошло — хорошая иллюстрация медленности процесса эволюции жизни на Земле. Примерно к этому же времени относится и появление многоклеточных организмов, по-видимому, возникших из колоний одноклеточных с прогрессивно дифференцирующимися функциями клеток. С этого времени дальнейшая эволюция характеризовалась огромным многообразием форм.

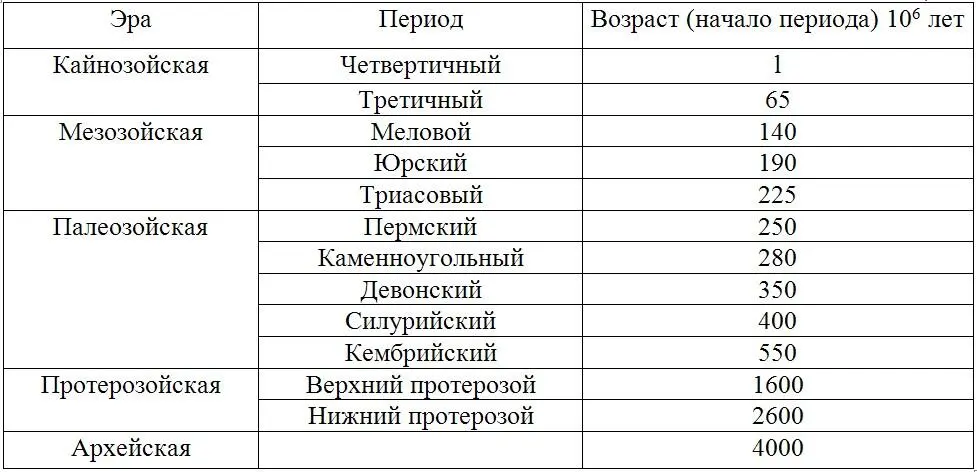

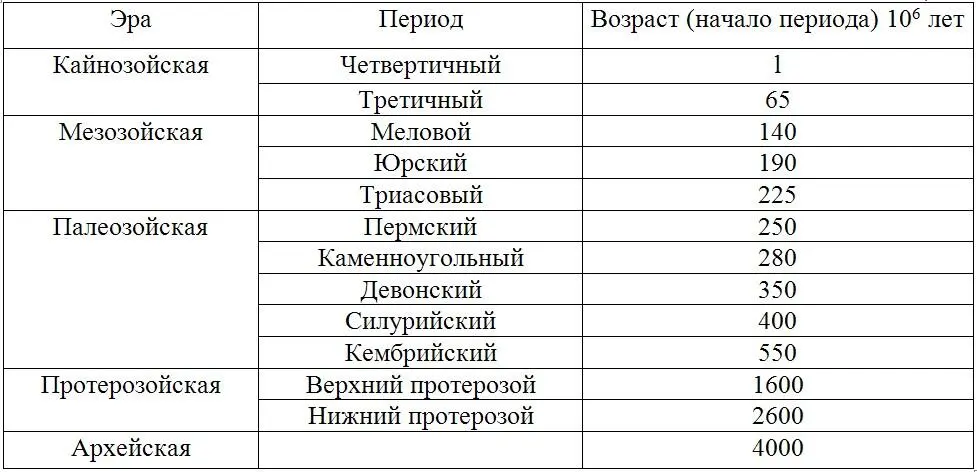

Существующая периодизация развития жизни на Земле дана в табл. 7, где указаны также эпохи начала соответствующих периодов.

Таблица 7

В протерозойскую эпоху жизнь на Земле начала становиться космическим фактором. К этому времени относится начало формирования биосферы Земли, полностью преобразившей наружные слои поверхности нашей планеты и ее атмосферу. Жизнедеятельность организмов привела к накоплению в атмосфере Земли свободного кислорода (фотосинтез!) и извлечению из нее углекислоты. До этого организмы развивались в лишенной кислорода среде. Фотосинтез начался около 3,5 миллиарда лет назад.

Первоначально жизнь на Земле развивалась только в ее гидросфере. Выход жизни на сушу — важнейший этап в ее развитии. Это произошло в Кембрийском периоде около 500 миллионов лет назад, когда возраст Земли был только на 10 % меньше нынешнего! До чего же медленно шла эволюция жизни на Земле! Могучей движущей силой этой эволюции был дарвиновский естественный отбор, сочетающийся со способностью организмов к мутациям. В свою очередь отбор определялся ограниченностью ресурсов сформировавшейся и развивавшейся биосферы, противодействующей чудовищной потенциальной способности жизни к неограниченной экспансии. Жесткий естественный отбор невероятно развивал способность видов к адаптации в условиях изменяющейся окружающей среды. Например, обусловленное жизнедеятельностью организмов изменение состава атмосферы в сторону насыщения ее кислородом оказалось гибельным для большинства анаэробных форм. Ведь свободный кислород с его огромной химической активностью — смертельный яд для таких организмов. И только немногие формы смогли не только приспособиться к изменившимся атмосферным условиям, но и использовать их для своего дальнейшего развития. Так жизнь стала «аэробной».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу