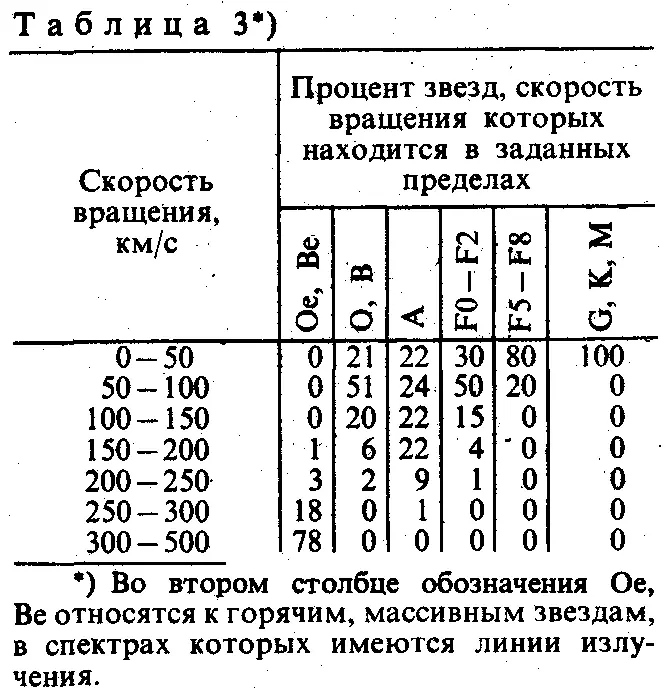

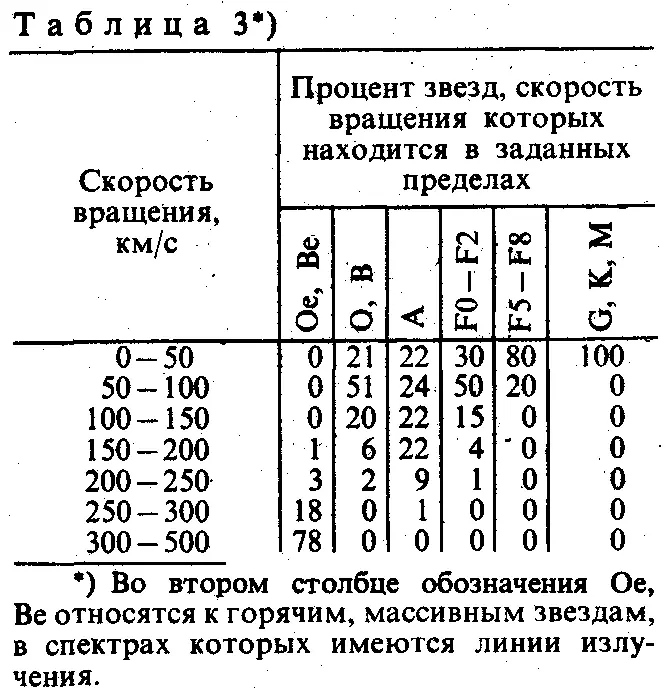

Подобным методом к настоящему времени исследовано вращение большого количества звезд. Анализ этого обширного наблюдательного материала показал, что скорости вращения звезд вокруг своих осей весьма неодинаковы. Мы видели, что, например, экваториальная скорость вращения Солнца вокруг своей оси всего лишь около 2 км/с, в то время как скорости вращения некоторых звезд превосходят солнечную в 200 раз! Оказалось, что скорости вращения закономерно связаны со спектральным классом звезд. Быстрее всего вращаются массивные звезды классов O и B, практически не вращаются желтые и красные карлики. В табл. 3 приведены данные о скоростях вращения звезд различных спектральных классов.

Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: где-то вблизи спектрального класса F5 (температура поверхности звезд этого класса около 6 тыс. К) скорость вращения резко, почти скачком уменьшается. В то время как звезды более «ранних» спектральных классов вращаются с экваториальной скоростью, как правило, превышающей 100 км/с, карлики спектральных классов G, K, M практически не вращаются. Последнее обстоятельство доказано самыми тщательными спектрографическими наблюдениями.

Возникает основной вопрос: почему такая характеристика звезд, как вращение, изменяется не плавно вдоль главной последовательности звезд, а скачком, вблизи спектрального класса F5? Ведь другие основные характеристики, как, например, спектральный класс, светимость, температура поверхности, меняются вдоль главной последовательности звезд непрерывно. Чтобы попытаться ответить на этот важный вопрос, рассмотрим следующий мысленный эксперимент. Что было бы, если бы все планеты Солнечной системы слились с Солнцем? Так как в изолированной системе момент количества движения должен сохраниться, а масса всех планет ничтожно мала по сравнению с массой Солнца, то Солнце с необходимостью должно было бы вращаться с экваториальной скоростью, в 50 раз большей, чем сейчас (так как его вращательный момент должен был бы увеличиться с 2 до 100 % полного момента количества движения Солнечной системы). Следовательно, экваториальная скорость вращения Солнца стала бы близкой к 100 км/с. Но это как раз нормальная скорость вращения звезд, более массивных и горячих, чем F5. Напрашивается важный вывод: скорость вращения Солнца, которая когда-то была довольно высокой, резко уменьшается (в 50 раз) благодаря тому, что основная часть момента количества движения была передана планетам.

Мы можем считать, что не горячие звезды аномально быстро вращаются, а наоборот, холодные карликовые звезды почему-то очень медленно вращаются. По аналогии с Солнцем следует как бы напрашивающийся вывод: причина медленного вращения звезд главной последовательности, начиная со спектрального класса F5 и более поздних, — наличие вокруг них планетных систем, по какой-то пока неизвестной причине «вобравших» в себя большую часть первоначального момента того сгустка вещества, из которого сформировались звезды и планеты.

Мыслимы по крайней мере два механизма «перекачки» момента от центральной звезды к планетам. Первый такой механизм был предложен известным шведским физиком и астрономом Альвеном, который обратил внимание на то, что роль «передаточного ремня» может выполнять магнитное поле. Развитие идеи Альвена содержится в космогонической гипотезе английского астрофизика Хойла, выдвинутой в 1958 г.

Следуя классической традиции, Хойл считает, что планеты образовались из некоторой газопылевой туманности. В первоначальную эпоху плотность вещества в этой туманности была очень низка. Отдельные «куски» туманности двигались друг относительно друга с беспорядочными скоростями. Величина таких скоростей, как следует из наблюдений «диффузных» туманностей, около 1 км/с.

По этой причине первичная туманность должна обладать некоторым моментом количества движения, причем он оказывается очень большим (главным образом из-за больших размеров туманности — порядка нескольких световых лет). Если бы в процессе конденсации момент количества движения сохранялся, то экваториальная скорость «новорожденной» звезды была бы почти равна скорости света. Поскольку, однако, это заведомо не так, необходимо допустить, что по крайней мере 99 % момента количества движения было потеряно туманностью до того, как образовалась звезда. Такая «утечка» момента, согласно Хойлу, может быть обусловлена межзвездным магнитным полем. Так как силовые линии этого поля, «приклеенные» к конденсирующемуся облаку, уходят в бесконечность, то, как оказывается, вдоль них, как по гибким струнам, может «перекачиваться» момент от облака к окружающей его межзвездной среде. Однако такой процесс «перекачки» по причине, на которой мы не можем здесь останавливаться, будет идти только до тех пор, пока плотность облака не станет достаточно высокой. Начиная с этого времени эффективная передача момента от облака к окружающей среде прекратится.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу