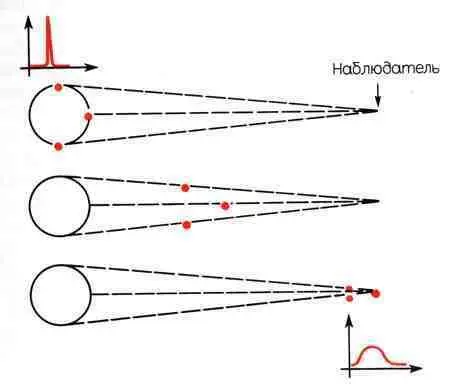

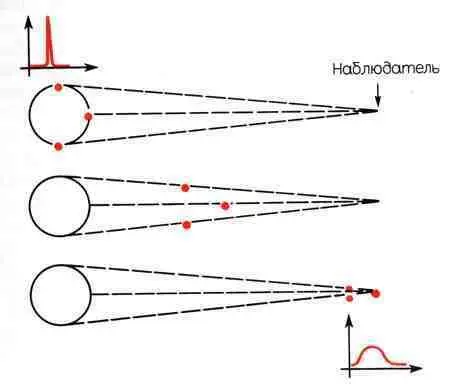

По скорости изменения интенсивности излучения можно оценить размеры той области пространства, из которой оно исходит. Рассмотрим для простоты полусферу, удаленную от наблюдателя на столь большое расстояние, что и невооруженным глазом, и в телескоп она выглядит просто точкой (рис. 8.3). Пусть на поверхности сферы происходит очень короткая вспышка света. Что же видит удаленный наблюдатель? Излучение распространяется от сферы со скоростью света. Поскольку расстояние от наблюдателя до различных точек сферы неодинаково, излучение, одновременно испущенное всеми точками сферы, приходит к наблюдателю в различные моменты времени: вначале поступает сигнал от центра «видимого диска», который ближе всего к наблюдателю, затем от окружающей его области, и, наконец, от краев. Таким образом, регистрируемый наблюдателем импульс «размазывается» — он имеет большую длительность, чем исходный короткий импульс света. Продолжительность импульса увеличивается на то время, за которое свет проходит расстояние, равное радиусу сферы. Сказанное можно распространить не только на короткие световые импульсы, но и на любые изменения яркости свечения сферы, поскольку сигнал, соответствующий как уменьшению, так и увеличению яркости, доходит до наблюдателя от различных точек сферы за неодинаковое время. «Размазывание» сигнала будет наблюдаться и в том случае, когда форма излучающего объекта отличается от сферической.

Рис. 8.3. Световой импульс (слева вверху), испускаемый сферической поверхностью, для удаленного наблюдателя размазывается во времени (внизу справа), поскольку сигналы от разных точек поверхности приходят не одновременно.

Таким образом, если регистрируемые изменения яркости источника происходят, скажем, за десятитысячные доли секунды, то из этого следует, что размеры источника не могут быть существенно больше того расстояния, которое свет проходит за это время, т. е. 30 километров. Если бы источник имел большие размеры, то изменения яркости «размазывались» бы на более длительное время. В пределах одного импульса интенсивность изменяется в течение одной десятитысячной доли секунды; это видно по крутым фронтам зубцов на кривой на рис. 8.2. Поскольку радиоизлучение распространяется со скоростью света, из этого можно заключить, что объект, от которого исходит импульс, имеет в поперечнике не больше нескольких сотен километров. Подобные размеры чрезвычайно малы по сравнению с теми, с которыми мы привыкли иметь дело во Вселенной. Диаметр белых карликов составляет несколько десятков тысяч километров; диаметр Земли равен примерно 13 000 километров. Таким образом, сигналы пульсаров несут сведения о том, насколько малы те области пространства во Вселенной, из которых исходит это чрезвычайно интенсивное радиоизлучение.

Вскоре из разных мест земного шара стали поступать сообщения о вновь открываемых пульсарах. Сегодня их известно более трехсот. Периоды их лежат в пределах от нескольких сотых до 4,3 секунды. Хотя по форме отдельные импульсы не вполне повторяют друг друга, период пульсара отличается высоким постоянством. Иногда импульсы пропадают, но после возобновления приема следуют в точности в прежнем ритме.

Впоследствии удалось записать отдельные импульсы с более высоким разрешением. При этом выяснилось, что они обладают еще более тонкой структурой, чем показано на рис. 8.2. Рекордная быстрота изменения интенсивности составляет 0,8 х 10 -6секунды. Это означает, что излучение исходит из области, не превышающей 250 метров в поперечнике.

Уже в первый год после открытия пульсаров обнаружилось, что период многих из них постепенно увеличивается: со временем пульсары становятся «медленнее». Однако частота следования импульсов изменяется очень незначительно: чтобы период пульсара удвоился, должно пройти примерно 10 миллионов лет.

Можно ли увидеть пульсары?

Что же представляют собой пульсары? Находятся ли они вблизи Солнечной системы или так же далеки от нас, как другие галактики? Легко видеть, что пульсары располагаются среди звезд нашего Млечного Пути. Мы уже знаем, что светлая полоса Млечного Пути, которую мы видим на небе, это множество звезд, расположенных в плоскости нашей Галактики. Особенно много звезд удается различить, если смотреть по направлению к центру Галактики. Если нанести на карту звездного неба все известные пульсары, то они окажутся распределенными среди звезд нашей Галактики, преимущественно в районе Млечного Пути (рис. 8.4).

Читать дальше

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)