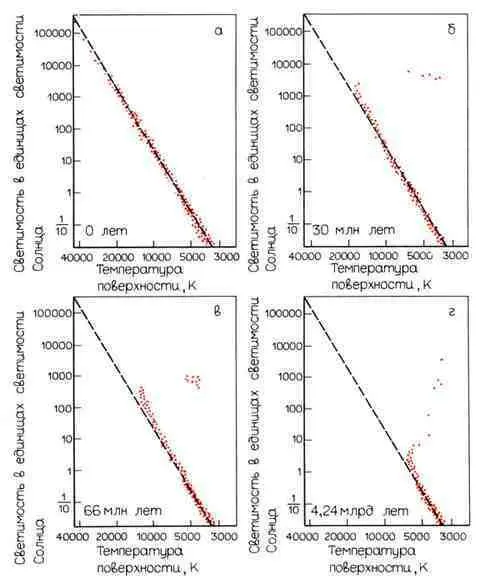

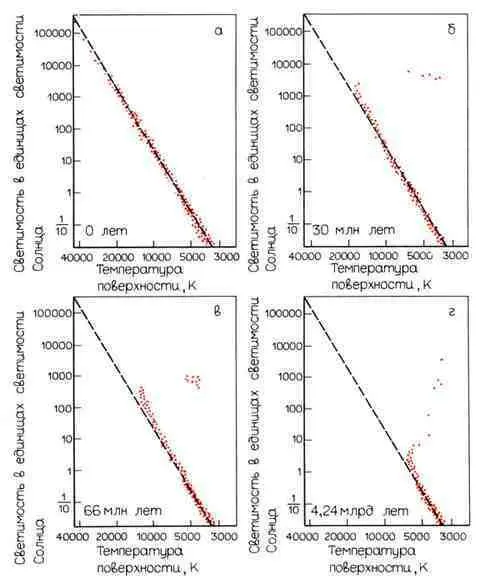

Начнем наши расчеты в тот момент, когда все звезды лежат на главной последовательности, и изобразим это искусственное звездное скопление на диаграмме Г — Р. В этом случае мы получим нормальную главную последовательность (рис. 6.3, а). Уже через три миллиона лет мы заметим, что в наиболее ярких звездах главной последовательности (они, конечно же, и наиболее тяжелые) водород вблизи центра частично исчерпывается. Эти звезды покидают главную последовательность. Спустя 30 миллионов лет после начала горения водорода наиболее тяжелые звезды нашего искусственного звездного скопления уже заметно смещаются вправо (рис. 6.3, 6) и успевают пройти все фазы своего развития, которые в настоящее время удается моделировать с помощью компьютера. Они находятся в таком состоянии, которое теория не может описать. Эти звезды мы исключали из рассмотрения, поскольку наши расчеты не позволяли дальше следить за их развитием, и они не показаны на следующих диаграммах рис. 6.3.

Рис. 6.3. Четыре диаграммы Г-Р для воображаемого звездного скопления на разных стадиях его развития. Каждая точка на диаграммах соответствует звезде с определенной массой. Эти точки перемещаются с течением времени по диаграмме. Траектория этого перемещения определяется компьютерной моделью развития звезд. На каждом из рисунков показано расположение таких точек для соответствующих моментов времени.

Диаграмма Г-Р для искусственного звездного скопления в возрасте 30 миллионов лет уже имеет черты сходства с диаграммой Г-Р наблюдаемого звездного скопления. Теперь главная последовательность заполнена звездами только до определенной светимости, в то время как справа от нее расположены красные сверхгиганты. На рис. 6.3, в показано искусственное звездное скопление через 66 миллионов лет после начала горения водорода. Теперь главная последовательность опустела еще больше. Ее покинули звезды с меньшей массой, они переместились в область красных гигантов.

На рис. 6.3, гприведена диаграмма Г-Р нашего искусственного звездного скопления в возрасте 4,2 миллиарда лет. Ее вид существенно отличается от исходной диаграммы. Теперь только самая нижняя часть главной последовательности заполнена звездами. Видно, как более тяжелые звезды образуют изгиб вправо, после которого звезды размещаются вдоль ветви, круто идущей вверх. Эта диаграмма заметно отличается от предыдущих, поскольку легкие звезды развиваются не так, как тяжелые. На рис. 6.3, гпоказаны звезды типа нашего Солнца, которые перемещаются в область красных гигантов. Если сравнить нашу диаграмму для искусственного звездного скопления с диаграммой Г-Р шарового звездного скопления на рис. 2.9, то мы увидим, что ее характерная структура напоминает диаграмму для очень старого звездного скопления. Здесь мы подошли к границам возможностей современной теории развития звезд. Астроном, изучающий реальное звездное скопление, увидит, как и теоретик, что нижняя часть главной последовательности заполнена звездами и что более тяжелые звезды расположены вдоль кривой, которая вначале изгибается направо, а затем резко идет вверх. Однако наблюдатель увидит еще и множество звезд, светимость которых в видимой области спектра в сотни раз превышает светимость нашего Солнца и которые расположены вдоль горизонтальной линии на диаграмме Г-Р. Эта так называемая горизонтальная ветвь на диаграмме Г-Р шарового звездного скопления отсутствует на диаграмме Г-Р нашего искусственного, вымышленного скопления. Значит, в реальном скоплении имеются звезды, находящиеся на таких стадиях развития, которые современная теория еще не может описать. Вспомним, что когда в наших расчетах звезды проходили все известные стадии развития, мы удаляли их из нашего скопления и больше не рассматривали. Поэтому они отсутствуют на последней картинке.

Таким образом, наши расчеты смогли объяснить важные особенности диаграммы Г-Р наблюдаемого звездного скопления. Теперь мы уже точно знаем, почему заполнена звездами только нижняя часть главной последовательности и почему более тяжелые звезды перемещаются направо, в область красных гигантов. Мы надеемся, что наши компьютерные модели описывают реальные процессы в недрах звезд. Такое мнение подтверждается и другими результатами.

Вернемся к развитию звезды, масса которой в 1 раз больше солнечной. Мы пока еще не обращали внимания на то, что наша звезда во время своего развития несколько раз пересекает примечательную полосу на диаграмме Г-Р, которая на рис. 6.2ограничена двумя параллельными штриховыми линиями. В этой полосе расположены переменные звезды типа Дельты Цефея, так называемые цефеиды.

Читать дальше

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)