Прошло больше двадцати лет со времени этой находки. И в толстой книге, изданной Академией наук в 1913 году под длинным, трудно запоминаемым названием, я впервые описал этот замечательный камень, включив его в группу палыгорскита.

Но в детские годы это был для нас просто каменный картон. И нас он интересовал так же, как тонкие, ломкие иголки люблинита, ярко-зеленые кристаллики эпидота, красивые розовые сростки уэльсита, зеленые корки пренита.

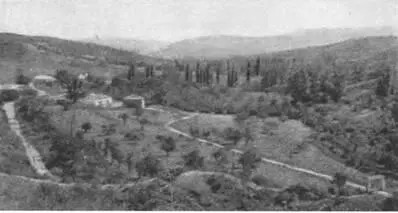

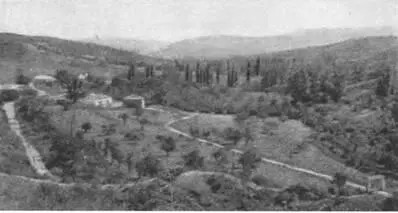

Селение Тотайкой (ныне Ферсманово). Вдали — сухие, выжженные солнцем горные вершины Крыма.

Сколько новых названий, новых минералов, новых диковинок дали нам Курцы! [5] Курцовская каменоломня диорита (порфирита) в 6–7 км от Симферополя представляет исключительное по научному интересу месторождение различных минералов. Оно продолжает разрабатываться и в настоящее время. Однако наиболее интересны небольшие выходы изверженной породы около деревни Курцы. Здесь в 1909 году мною были описаны многочисленные очень редкие цеолиты.

Мы работали там по определенному плану: каждый кусочек скалы мы изучали и обследовали, как любимый участок сада. Глаз привыкал к взаимоотношениям цветов, редчайшим мелочам строения, к самым тонким жилкам, мельчайшим кристалликам. Мы даже пытались зарисовывать эти природные богатства. На наших рисунках они выходили грандиозными, кристаллы вырастали в дивные кристаллические щетки, и все делалось невероятно большим, прекрасным, ярким. Воображение наше усиливало все то, что давала сама природа.

Но все дальше и дальше заходили мы в горы Крыма.

Маленькие детские прогулки постепенно превращались в экскурсии. И одну из таких экскурсий мы совершили к берегам реки Альмы, где у деревни Саблы, как нам говорили, выходили на поверхность земли настоящие древние вулканы.

Ехать было далеко. Мы доставали лошадей, неделями готовились к поездке. И вновь перед нами открывался своеобразный мир камня: то в виде зеленоватых прослоек странного минерала, который мылился и носил название кила, то в виде кристалликов цеолита в пустотах древних лав, а вокруг в желтых песчанистых породах наше воображение поражали самые разнообразные ракушки. Это были остатки древних морей, населенных когда-то давно вымершими чудовищами.

Дома мы с волнением перелистывали страницы геологии Фише и «Истории земли» Неймайра, сравнивая наши ракушки с изображениями моллюсков древних морей.

Так мало-помалу стала у нас собираться коллекция минералов.

Позднее у моих товарищей появились другие увлечения, и я сделался единственным собственником всей коллекции. А коллекция с каждым годом росла и росла. Я просил всех знакомых привозить мне камни из других мест и с завистью смотрел на красивые минералы, лежавшие на полке или письменном столе у знакомых, и часто-часто нескромно выпрашивал их себе.

Однажды отец повел нас на прогулку к остаткам генуэзских крепостей, на самую вершину горы.

Долог и томителен был подъем через прекрасные дубовые леса, и солнце уже заходило, когда мы добрались до самой вершины. На юге синел Чатыр-Даг — Палат-гора Крымской Яйлы. Там, говорили нам, громадные пещеры врезаются в толщу древних известняков.

На севере меловая гряда отделяла нас от плодородной равнины северного Крыма. А на западе далеко-далеко блестела яркая полоска, освещенная лучами заходящего солнца.

— Ребята, знаете вы, что это такое? — сказал нам отец. — Это «Pontus euxinus» — «гостеприимное море» древних греков, а по-русски Черное море.

В задумчивости возвращался я домой. Черное море… Но ведь около него должны быть камни…

И за длинный период юношеских скитаний я действительно познакомился с камнями берегов Черного моря возле Одессы, Севастополя с белыми скалами Георгиевского монастыря, с замечательными минералами Коктебеля, Феодосии, Керчи…

Помню, около Одессы меня заинтересовали не столько те минералы, которые изредка встречаются в известняках самого побережья, сколько очень своеобразные «месторождения заморских камней» возле порта и Ланжерона. Заграничные суда, приходившие за хлебом в Одесский порт, обычно выбрасывали из трюмов каменный балласт. Самые разнообразные твердые породы Италии, Испании, Южной Америки и даже Австралии разбивались волнами, обкатывались и в виде гальки выносились морской волной на берег. Здесь можно было собрать ряд интереснейших горных пород, которые не имели ничего общего с самим одесским берегом. Большое впечатление произвели на меня и пестрые коктебельские камешки, или, как их иногда здесь называют, «ферлямпиксы». Они известны уже более ста лет и: представляют довольно мелкую гальку. Из них в XIX веке выделывались даже мозаичные столешницы со своеобразным рисунком. Все побережье от Коктебеля и до Отуз примыкает к: подножию древнего подводного вулкана, знаменитого Кара-Дага.

Читать дальше