Любой естественный язык содержит многие тысячи слов. Для того чтобы общаться, чтобы читать художественную литературу, их нужно знать. В разных культурах существуют свои языки цветов, звуков, запахов, жестов, мимики, ритуалов. Чтобы постигнуть любую профессиональную деятельность, необходимо знать специфическую терминологию, а зачастую и особый искусственный язык символов, обозначений.

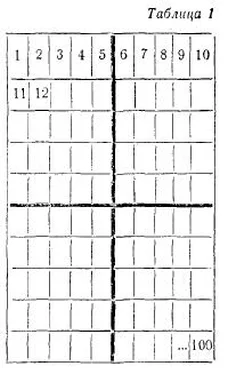

Для проникновения в какую-либо область науки также необходимо знание совокупности терминов, означающих научные понятия, — языка, на котором описываются факты. Нужно еще и знание языка, на котором описывают отношения между объектами, – аналитического, графического, матричного, — языка классификаций, например, универсальной десятичной классификации или логического квадрата Пифагора. Освоение необходимых ему языков человек иногда осуществляет на протяжении всей жизни. Но иногда можно слишком увлечься освоением языковых средств и, что называется, за деревьями не увидеть леса, т.е., превратить изучение терминологии из средств в цель.

Безусловно, владение терминологией важно для усвоения устной и письменной информации. Важно оно и для того, чтобы быть признанным среди специалистов, мастеров определенной области. И очень значимо для успешной адаптации на производстве, в научном коллективе.

Второй трудностью, неразрывно связанной с первой, является необходимость оперировать абстрактными понятиями. Однако то, что является только этапом в знаменитой цепи «от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике», иногда может принять самостоятельное значение. Абстрактная система, сотворенная человеком, обладает своими закономерностями. Такова математика, различные виды формальных логик. Ярким примером в этом ряду будет шахматная игра. Можно жить внутри нее, оперировать понятиями, следовать ее закономерностям, и все это — не выходя за пределы самой абстрактной системы, не обращаясь к реальному миру. Это мы называем действием со знаковой системой, с графическими и фонетическими символами.

По данным социологии, кандидатами наук в области математики становятся молодые люди в возрасте 25—27 лет, тогда как в области философии гораздо позднее, после 30. Объясняется это тем, что для понимания философии нужен более солидный опыт анализа действительности, чем для понимания математики. Одних лишь знаний разрозненных фактов мало, а четких зависимостей, как в математике, в философии нет.

Но порой случается, что научный анализ объекта подменяется чисто терминологическим спором, вместо разговора по сути ведется дискуссия о том, как соотносятся друг с другом термины. А ведь в конечном счете любая абстракция нужна нам для познания мира и для его преобразования.

Осваивая не только специальную терминологию, но и лексику повседневного языка, мы, в случае неясности, как-то объясняем ее для себя. Так, встречая в тексте непонятное слово, мы стараемся по общему смыслу прочитанного определить, что же оно означает. Но вот насколько наше представление соответствует действительности? ИI что стоит за каждым, пусть даже и хорошо известным нам, словом?

Подобные вопросы стал задавать себе Эйнштейн, столкнувшись еще в детстве с трудностями в освоении речи. Что, например, означают слова «пространство», «время»? Мы употребляем их с легкостью, удовлетворяясь какими-то общепринятыми представлениями, порою чисто житейскими. А Эйнштейн, размышляя над этими понятиями, пришел к созданию теории относительности. Поэтому хочется повторить: освоение терминологии, знаковых систем безусловно необходимо. Но это всего лишь промежуточные ступени к пониманию, к проникновению в сущность предметов и явлений.

Уже говорилось об уровнях познания: чувственном, чувственно-инструментальном, образно-ассоциативном и ассоциативно-абстрактном. Порядок, в котором они перечислены, и есть наиболее естественный путь познания, когда каждая последующая ступень опирается на полноценный багаж предыдущей. На деле знания нам преподносят сразу на абстрактно-ассоциативном уровне только при помощи словесных описаний, устных или письменных. Смогут ли они стать полновесными и прочными, способными дать понимание? Ведь понимание – это проникновение в сущность вещей. Значит, и знакомиться с ними мы должны во всей полноте их свойств. Иначе глубина явления окажется закрытой для нас, истиной станет голая фраза, которая будет воспринята как догма. И в дальнейшем мы не сумеем самостоятельно понимать новые объекты.

Читать дальше