Атласов отправился в Москву, чтобы рассказать о своих открытиях, и был послан на Камчатку вновь, назначенный казачьим головой. Однако «камчатский Ермак», как назвал его Пушкин, был схвачен по обвинению в грабеже купца и пять лет, до 1707 года, просидел в тюрьме. И только когда до начальства в Москве дошли сведения о бесчинствах, творимых на Камчатке.

Атласова освободили и послали «прежние вины заслуживать». Однако Атласов был посажен в тюрьму бунтовщиками, бежал оттуда и укрылся в Нижне-Камчатске. В начале 1711 года Атласов был убит взбунтовавшимися казаками, не желавшими признавать его власть. «Не доехав за полверсты, отправили они трех казаков к нему с письмом, предписав им убить его, когда станет он читать, — писал Пушкин. — Но они застали его спящим и зарезали. Так погиб камчатский Ермак!»

А дело, начатое им — открытие Камчатки, — завершили те люди, что убили «камчатского Ермака». Данило Анциферов и Иван Козыревский, чтобы заслужить прощение за бунт, дошли в том же 1711 году до южной оконечности Камчатского полуострова, а оттуда «через переливы» добрались на байдарах до самого северного из Курильских островов.

Вторичное открытие пролива

Открытие Дежнева осталось неизвестным миру. О нем нет никаких упоминаний в деловых документах конца XVII — начала XVIII века. В грамотах якутскому воеводе, относящихся к 1698 и 1700 годам, предписывается выяснить, возможно ли совершить плавание вдоль берегов Сибири от Лены на восток до Колымы. Не знали о подвиге Дежнева ни члены Адмиралтейств-коллегии, основанной Петром I, ни сибирские старожилы, ни первопроходцы, плававшие в Охотском море, вдоль Камчатки и на Курильские острова. В 1724 году, незадолго перед смертью, Петр Великий вспомнил «то, о чем мыслил давно и что другие дела предпринять мешали, то есть о дороге через Ледовитое море в Китай и Индию… Не будем ли мы в исследованиях такого пути счастливее голландцев и англичан».

Петр тотчас же издал приказ об организации экспедиции, во главе которой ставит своего давнего соратника капитан-командора Витуса Ионссена Беринга, вот уже двадцать лет как состоящего на русской службе под именем Ивана Ивановича. За три недели до смерти пишет Петр собственноручную инструкцию:

«1. Надлежит на Камчатке или в другом тамож месте сделать один или два бота с палубами.

2. На оных ботах (плыть) возле земли, которая идет на норд, и по чаянию (понеже оной конца не знают), кажется, что та земля — часть Америки.

3. И для того искать, где оная сошлась с Америкою, и чтоб доехать до какого города Европейских владений, или, ежели увидят какой корабль европейский, проведать от него, как оный кюст (берег) называют, и взять на письме и самим побывать на берегу и взять подлинною ведомость и, поставя на карту, приезжать сюды».

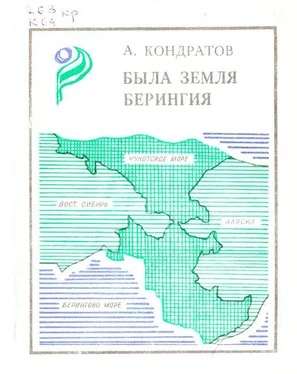

Соединяется ли Новый Свет со Старым? Вопросом этим стали задаваться вскоре после того, как европейцы узнали о существовании Америки и Тихого океана. На одних картах, например на знаменитом глобусе Мартина Бехайма, Азия от Америки отделена. На других, наоборот, рисовали сплошной мост суши, соединяющий материки. Разрешить загадку предстояло экспедиции Беринга.

Через всю великую Россию, Сибирь шли ее участники, пока два года спустя после выхода из Петербурга не добрались до Охотска. В июле 1728 года бот «Святой Гавриил» вышел из устья реки Камчатки и отправился на северо-восток. Сначала были обнаружены залив Креста и бухта Провидения в Анадырском заливе. После месячного плавания в проливе, позднее названном Беринговым, обнаружен был остров Святого Лаврентия. А вскоре земля из виду была потеряна. Ни поворота азиатского берега к западу, ни берега Америки Беринг не увидел. На совете мнения разделились. Лейтенант Чириков считал, что нужно плыть до устья Колымы или до льдов, «понеже известно, что в Северном море всегда ходят льды», а затем стать на зимовку. Однако победила другая точка зрения: поворачивать назад, ибо «к Чукотскому или Восточному углу земли никакой не подошло».

Обратный путь в Нижне-Камчатск экспедиция сделала быстро — за две недели. Перезимовав в Нижне-Камчатске, Беринг сделал еще одну попытку достичь Америки, но вскоре повернул на юг из-за ветров и туманов, обогнул Камчатку с юга, а затем завершил экспедицию в Охотске.

Каковы же были ее итоги? «При анализе научных итогов экспедиции необходимо исходить из того, была ли достигнута главная цель, — пишет ленинградский исследователь Е. Г. Кушнарев в книге “В поисках пролива”. — Из всего изложенного явствует, что моряки не до конца решили свою основную задачу — не привезли неопровержимых доказательств существования пролива между Азией и Америкой». И тем не менее, говоря словами того же автора, эта первая в России крупная научная морская экспедиция, «использовавшая опыт отважных русских землепроходцев и мореходов, сыграла важную роль в дальнейшем исследовании и освоении Дальнего Востока, северной части Тихого океана, а затем и Северо-Западной Америки».

Читать дальше