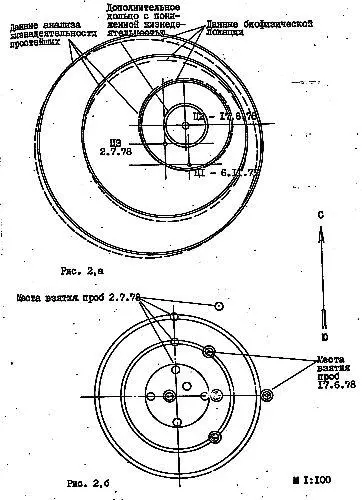

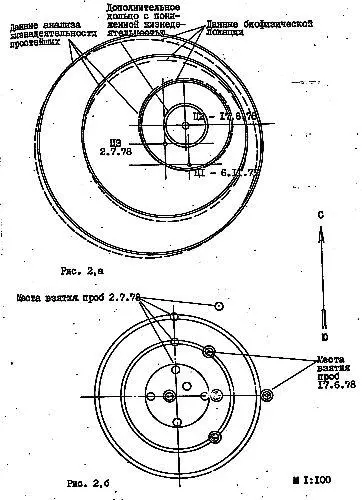

Центр участка № 2 совпадает с центром поражения растительности (обугленные корни пырея как после воздействия поля СВЧ), а кольцевые зоны, полученные по данным биофизической локации, совпадают с зонами поражения простейших (разница на 0,5 м может быть объяснена переносом почвы при пахоте). По данным проб пониженная жизнедеятельность простейших внутри центрального круга отмечается еще в одном внутреннем кольцевом участке. Исследования активного пятна участка № 2 по предварительным данным показали сходные результаты. Обработка проб продолжается.

4. Краткая характеристика метрологических исследований

Радиоактивность проб почвы проверялась двумя группами независимых исследователей. Полученные данные показывают, что радиоактивность проб почвы лежит в пределах радиоактивности фона. Результат совпадает с аналогичными зарубежными исследованиями.

Наличие редкоземельных элементов и циркония. Проверялось методом качественного эмиссионного микроскопического анализа. Спектральные линии этих элементов очень слабы. По зарубежным данным должно быть заметное количество циркония.

Оценка стадий катагенеза проводилась на ультрафиолетовом микроскопе и показала стадии Ж—А (жирная антрацитовая), что требует особых условий для образования. В контрольном шлифе такой стадии нет, частицы почвы более крупные, структура более рыхлая. Порода исследуемого шлифа подобна структуре абразива, подвергнутому мощному ультразвуковому облучению, при котором зерна почвы измельчаются примерно в 10 раз, а упаковка их становится более плотной. Исследования продолжаются, зарубежных аналогов неизвестно.

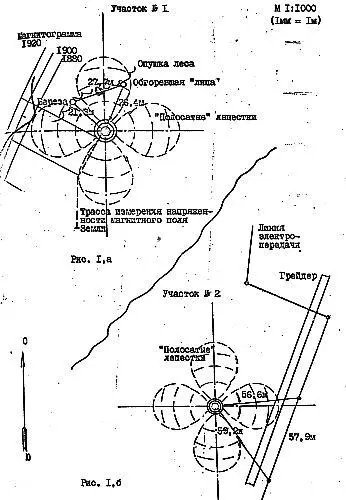

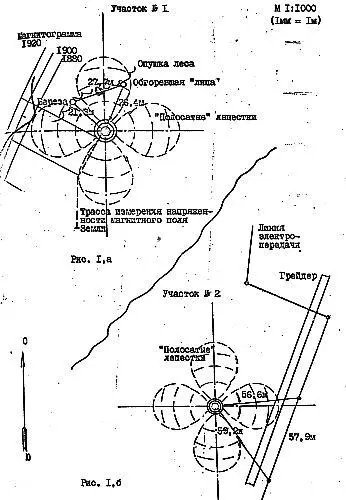

Намагниченность проб почвы на уровне 0,01 эрстеда не была обнаружена. При измерении вертикальной составляющей магнитного поля земли с помощью магнитометра М-27 с шагом 5 м отмечено незначительное понижение напряженности (2 %), предположительно по краю одного из лепестков. Данные схожи с зарубежными.

Спектрозональная фотосъемка проводилась на цветную пленку СН-6М фотокамерой «Искра» с высоты 5 м под углом к горизонту около 30° через светофильтры УФ-1, Ж-1,4; Ж-2, 0–2,8; К-5,6. Четкого светового контраста получено не было. Обсуждение полученных результатов со специалистами показывает на целесообразность повторения таких съемок специальной штатной аппаратурой и обработки более совершенными приемами.

Термометрия проводилась с помощью термопар с разрешающей способностью до долей градуса. Разницы в показаниях температуры пятна и фона не получено.

Оценка массы объекта показала, что при статическом нагружении он должен быть с массой 2000—20000 тонн, что трудно объяснить. При динамическом воздействии массой 20—200 тонн должны возникнуть перегрузки до 100—1000 g.

5. Краткая характеристика биолого-почвенных, визуальных и психофизиологических исследований

Сбор гербария проводился в каждой экспедиции. Основным видом растений для гербария был пырей. Развитая корневая система пырея делают очень наглядным наблюдения по обугливанию его корней, что наблюдалось только в области активного центрального пятна. Визуально отмечался угнетенный рост растений. Аналогичные эффекты отмечаются и в зарубежных исследованиях.

Цитологический анализ проводился по методике Ю. Г. Симакова по пробам из активного центра и фоновым. Получено хорошее согласование данных анализа с визуальными наблюдениями и данными биофизической локации. По первоначальной оценке центр биологической активности (обугливание корней пырея и отсутствие простейших) был смещен на 2 м от центра, указанного очевидцем. Биофизическая локация второго центра дала точное совпадение центров. При повторной локации третьего центра разница координат второго и третьего центров была около 1 м.

Общее число проб, бравшихся в каждой экспедиции, было от 20 до 40. В поверхностных фоновых пробах число особей простейших 2000–2500 шт/мл, в активных зонах (центральное пятно, кольца) 600–700 шт/мл. Губительное воздействие на простейших, по-видимому, не имеет остаточного токсического эффекта, т. к. пришельцы с соседних участков (скорость их движения 0,16 см/день) развиваются нормально. Анализ проб с глубины 30–40 см (ниже слоя пахоты) показал либо полное отсутствие простейших, либо число их не превышало 300–500 шт/мл. Фоновые пробы на этой глубине показали значение 2000–2500 шт/мл.

Читать дальше