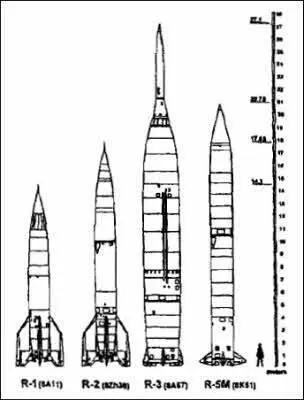

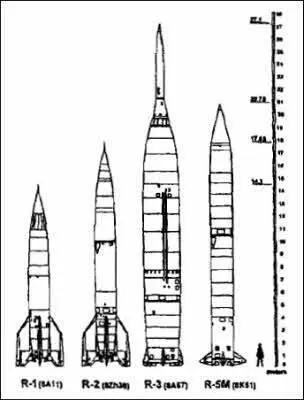

Немецких ракетчиков, которые работали в СССР, в 1950 году начали отправлять в Германскую Демократическую Республику (ГДР).«…ЖРД немецкой ракеты А-4 стал основой (см. рис. 20) для советских ракет Р-1, Р-2 и Р-5М… Освоение немецкого опыта создания мощных ЖРД способствовало ускорению реализации отечественных технических идей и конструкторских решений…» Новые глобальные ракетные разработки все более и более засекречивались. Ракета «Р-5» после модернизации превратилась в ракету «Р-5М» (ВК 51) — стратегическую ракету для доставки ядерной боеголовки на расстояние 1200 км. 20 мая 1954 года правительство приняло решение увеличить массу боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты «Р-7» до 5,6 т. Ракеты подобной грузоподъемности у двигателистов не было. Решено было использовать принцип «пакетирования».

Рис. 20. Эволюция первых ракет СССР от «V-2» (Р-1) до «Р-5М» (8К51)

В единый блок ускорителей Глушко сгруппировал, четыре двигателя РД-107 тягой по 2,3 т каждый (первая ступень). На центральном блоке (вторая ступень) был установлен идентичный ему двигатель РД-108. Управление полетом осуществляли четыре рулевые камеры малой тяги. Эта ракета и стала, в конце концов, знаменитой «Р-7», на которой успешно набрала обороты отечественная космонавтика. Сложная по исполнению и замыслу «… синхронная работа пяти ЖРД, которые в полете к тому же регулировались как по тяге, так и по соотношению расходов компонентов топлива» была для 1956 года заметным техническим достижением/67/.

В конце января 1956 года на опытном производстве ОКБ-1 побывало руководство СССР: Н. С. Хрущев и члены Президиума ЦК. СП. Королев дипломатично поднял вопрос о ИСЗ:»… мы только снимем (с «Р-7») термоядерный заряд (5,6 т), а на его место поставим спутник (1,6 т). Вот и все». Н. С. Хрущев ответил: «Если главная задача не пострадает, действуйте».

30 января появилось постановление Совета Министров СССР № 149—88 СС, которое утвердило все разработки ОКБ-1 и АН СССР и предписывало создание спутника Земли весом 1100–1400 кг. Срок запуска — лето 1957 года. С. П. Королев в своем ОКБ-1 создает 9-й отдел «по космическим объектам» во главе с Тихонравовым. В конце ноября 1956 года для ускорения выполнения поставленной задачи было решено для начала сделать простейший спутник (ПС) весом 86,3 кг. Ведущий конструктор — М. С. Хомяков, конструктор Н. А. Кутыркин. Траекторию выхода ПС на орбиту рассчитывал Г. М. Гречко. По личной просьбе С. П. Королева директор НИИ-885 М. Рязанский разработал кодированный сигнал спутника. Перед запуском спутника по предложению Королева 4 октября 1957 года горнист протрубил сигнал «Зарю».

После запуска в замершее в ожидании ОКБ-1 пришло сообщение, что «… в 22 часа 30 минут старт прошел нормально: все в порядке, он пищит. Шарик летает». 3 ноября 1957 года был запущен «ПС-2» с собакой Лайкой на борту. Для нее это был смертный приговор. Она погибла от перегрева/68/.

Спутник США «Эксплорер-1» был выведен на орбиту 01.02.1958 г. ракетой Вернера фон Брауна «Юпитер С». На нем был установлен счетчик Гейгера-Мюллера для исследования космических лучей, аппаратура для регистрации микрометеоритов и датчики температуры. Данные с приборов поступали на Землю непрерывно. С помощью спутника было сделано открытие — существование радиационных поясов Земли/69/. В США были созданы два новых космических органа: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Агентство по новым исследования (АРПА)/70/.

Освоение космического пространства, впрочем, началось задолго до запуска первого спутника Земли. И военные и научные круги понимали, что не за горами тот день, когда космические дали начнут бороздить аппараты с человеком на борту. В 30-е годы с развитием высотной авиации и овладением стратосферой (рис. 19) начались медико-биологические исследования, имеющие непосредственное отношение к вопросам космической биологии и медицины: герметичные кабины самолетов снабжаются системами регенерации воздуха, они защищают человека от разреженной атмосферы и низких температур. Создаются резервные средства защиты при аварийной разгерметизации кабин — высотные скафандры, которые обеспечивают летчикам в воздухе достаточную подвижность. Работы авиационных физиологов, инженистов и психологов способствовали раскрытию «механизмов регуляции физиологических функций при воздействии на организм человека различных неблагоприятных факторов полета».

Читать дальше