В обществе одновременно представлены люди трех поколений — дедушки с бабушками, их дети и дети их детей. Вместе с ними живет и небольшое количество представителей прилегающих поколений, то есть прадеды и правнуки. Оценим жизненный опыт каждого из них.

Начну с прадедов, которые родились до 1920 года. Это поколение ровесников XX века, изведавшее в своей жизни бесчисленное множество страданий и превратностей. На его жизнь пришлись Великая война 15)14–1918 годов, гражданские и межнациональные войны после падения Российской империи, голод 1921–1923 годов, индустриализация, коллективизация и Голодомор 1932–1933 годов, Большой террор 1937–1938 годов, Вторая мировая война 1939–1945 годов, послевоенная разруха вместе с голодом 1946–1947 годов. Это поколение я хорошо знаю как по непосредственному общению с ним, так и благодаря профессии историка. С наиболее молодыми его представителями я и сейчас общаюсь, особенно плодотворно — с последним командармом У ПА Василием Куком, самым пожилым из активно действующих журналистов Европы, берлинским профессором Богданом Осадчуком, бывшим вице-премьер-министром УССР по гуманитарным вопросам в течение 17 лет Петром Тронько.

Представители этого поколения, за исключением тех, кто до 1939–1940 годов жил за пределами Советского Союза, были «строителями социализма». Большевики, которых В. И. Ленин называл «каплей в народном море», строили свою «государство-коммуну» (по определению, опять же, Ленина) вместе с народом. Единство действий партии и народа достигалось с помощью двух крылатых фраз: «Кто не с нами — тот против нас!» и «Если враг не сдается, его уничтожают!»

Массовые репрессии были основным методом построения «государства-коммуны». Они продолжались даже после того, как это государство было построено и выдержало испытание на прочность в ходе Советско-немецкой войны, — вплоть до смерти И. В. Сталина. При помощи репрессий политическая активность общества была сведена почти к нулю. Только тогда кремлевские вожди поставили на первый план другие методы управления — пропаганду и воспитание.

Я принадлежу к поколению тех, кто родился в период с 1921 по 1950 год. Это — воспитанники советской школы, которых не коснулись массовые репрессии. Старшие представители моего поколения являются ветеранами Великой Отечественной войны и сейчас заслуженно пользуются уважением общества. Как правило, их представления о прошлом отличны от представлений последующих поколений, и это объясняется не только понятной идеализацией своей молодости.

Когда из ГУЛАГа возвращались домой сотни тысяч «реабилитированных» преемниками Сталина политических узников, Лидия Чуковская сказала свою знаменитую фразу: встретились две России — та, что сидела, и та, что сажала. Была, однако, и третья Россия (а также — Украина, Казахстан и т. д.), которая не принимала участия в репрессиях и не переживала их. Среди людей, относящихся к третьей России, в те годы уже становились наиболее многочисленными представители моего поколения.

Возвращаясь из ГУЛАГа, наши родители, как правило, молчали. Молчали, наверное, не только потому, что давали при освобождении «подписку о неразглашении». Они боялись усложнить жизнь детям, если бы те начали по неопытности говорить что-то нехорошее о советской власти. В конце концов, они боялись и за себя, потому что в этой стране родители отвечали за детей, а дети — за родителей. Такая ответственность воспринималась как норма не только представителями государства, но и обществом. Мы жили в королевстве кривых зеркал, но не понимали этого. Нас уже не нужно было репрессировать, потому что мы уважали или даже любили советскую власть. Мы точно знали,

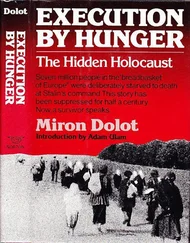

о чем можно говорить на людях, и нам казалось нормальным, что существуют такие вещи, которые каждый должен держать в себе. Прекрасной иллюстрацией к этому утверждению является голод 1932–1933 годов. Все от мала до велика знали, что он таки был, но знали и то, что о нем говорить нельзя. Нельзя, и точка! Мои зарубежные коллеги, изучающие Голодомор (а таких становится все больше), этого не ионимают. Они находят объяснение в загадочной русской душе или утверждают о тотальной запуганности населения агентами КГБ. Чтобы понять поведение и образ мышления советских людей, им нужно было бы родиться и жить в этой стране.

Зависимость граждан от советской власти закреплялась не только и даже не столько стандартными репрессиями — уничтожением или арестами. Власть была работодателем, и почти каждому человеку в случае необходимости могла «перекрыть кислород», то есть лишить его работы. Почти каждый в случае непослушания мог оказаться в положении рыбы, выброшенной на песок.

Читать дальше