Несмотря на климатическую дифференциацию, особенно в конце протерозоя, надо признать, что по сравнению с современной эпохой на Земле в те далекие времена климат был однообразнее. Это объясняется небольшой толщиной атмосферы, высоким содержанием в ней углекислого газа и значительной площадью океанов и морей. Парниковый режим определял существование высокой среднегодовой температуры. В позднем рифее среднегодовые температуры, судя по характеру карбонато-накопления (обилие рифогенных толщ), широкому развитию кор выветривания, своеобразных организмов, а также данным определения абсолютных значений температур методом изотопной и магнезиальной палеотермометрии, были довольно высокими. Исходя из соотношения тяжелого и легкого изотопов кислорода в кремнистых и карбонатных породах протерозоя, средняя температура земной поверхности составляла 50–60 °C а снизилась до 40 °C.

Все возрастающие процессы фотосинтеза привели к значительному обогащению атмосферы и гидросферы свободным кислородом. Это в свою очередь отразилось не только на развитии биологических процессов, но и на процессах выветривания и осадконакопления. Сокращается объем формирования железных руд, и места их образования постепенно смещаются в прибрежные и даже на континентальные участки. Появление атмосферного кислорода обусловило переход этих соединений в окисные формы и резко ограничило миграционные способности железа и марганца. Постепенно сократились площади доломитообразования, и в конце протерозоя они сместились в области с сильно засушливым климатом.

В растительном царстве рифея господствовали водоросли (главным образом синезеленые). Животное царство было гораздо менее обильным, но характеризовалось довольно значительным разнообразием в систематическом отношении.

Наиболее многочисленной группой организмов в течение всего протерозоя были бактерии, принимавшие активное участие в процессах разложения, окисления и даже аккумуляции разнообразных веществ. Активное участие бактерий в породообразовании способствовало широкому распространению различных железистых пород, в том числе и осадочных железных руд, графитовых сланцев, высокоуглеродистых и высокоглиноземистых горных пород. Вероятно, не последняя роль в процессах выветривания горных пород принадлежала микроорганизмам.

В течение протерозойской эры развивались основные группы водорослей — от примитивных синезеленых до более высокоорганизованных. Они играли ведущую роль в постепенном удалении из атмосферы углекислого газа и увеличении свободного кислорода. Велика их породообразующая роль, особенно в рифее, когда широким распространением пользовались разнообразные водорослевые известняки и доломиты. Из рифейских отложений известны многочисленные строматолиты, онколиты и катаграфии — известковые и доломитовые стяжения, возникшие в результате жизнедеятельности водорослей.

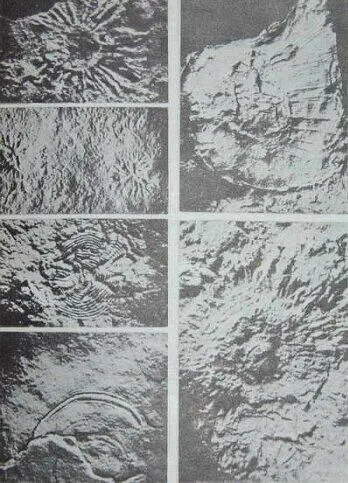

Строматолиты — это различной величины слоистые стяжения в виде наростов, имеющие караваеобразную и столбообразную формы. Онколиты — это концентрические желваковые образования, а катаграфии — стяжения неправильной формы без слоистости в виде комков. Концентрическое строение строматолитов и онколитов вызвано, вероятно, сезонным развитием водород, подобно кольцам нарастания у современных деревьев умеренного пояса. Известь откладывалась вокруг нитей и клеток колоний.

До недавнего времени о жизни в докембрии могли судить только по остаткам разнообразных водорослей, грибов, бактерий.

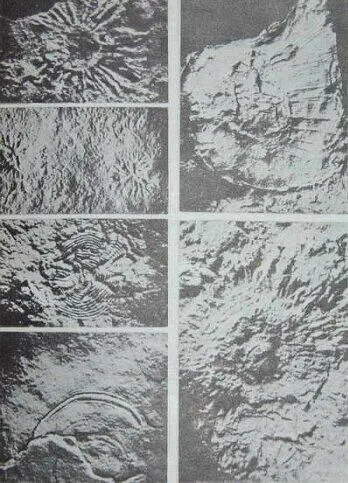

Остатки медузовидных кишечнополостных, обнаруженные в вендских отложениях на побережье Белого моря (по М.А. Федонкину)

Возникшие в последние годы биохимические и палеонтологические направления позволили обнаружить многочисленные остатки организмов в докембрийских породах. В наиболее молодых комплексах рифейских образований были обнаружены остатки древнейших многоклеточных животных. Уникальность этой фауны состоит в том, что она, обладая значительным разнообразием, была представлена организмами, у которых полностью отсутствовали минеральные скелетные образования.

В настоящее время бесскелетная фауна позднего докембрия обнаружена в районе Эдиакара в Южной Австралии (поэтому вся древнейшая фауна часто называется эдиакарской), в Великобритании, на юго-западе Африки и Ньюфаундленде, в СССР — в Подольском Приднестровье и Карелии.

Читать дальше