В 1855 году компания «Пенсильвания ойл» заказала Силлиману-младшему исследование. После нескольких месяцев работы он доложил, что из черной смолянистой жидкости, которую дали ему на анализ, можно дистиллировать два вещества с прекрасными показателями горения (позже их назовут парафином и керосином), а из остатков получить еще несколько полезных веществ, которые сгодятся для смазки или в качестве топлива для газовых фонарей. После такого доклада заказчики немедленно основали новую компанию для финансирования буровых работ на Скважине Дрейка в долине реки Ойл-Крик в Пенсильвании 165 — 22 , и в 1857 году «Пенсильвания ойл» впервые начала промышленную добычу нефти. Пройдет еще пятьдесят лет, и из «других фракций», которые Силлиман упоминал в своем докладе, получат бензин — топливо для двигателя внутреннего сгорания 166 — 36 первого автомобиля. Этот новый вид транспорта, изменивший мир и сделавший США промышленной сверхдержавой, появился на свет именно благодаря докладу Силлимана.

По иронии судьбы сначала в поисках нефти пришлось положиться не на химиков и геологов, а на охотников за окаменелостями. Еще более забавно, что сами эти охотники своим существованием обязаны предыдущей транспортной революции, которая за семьдесят лет до этого тоже положила начало становлению индустриальной сверхдержавы — Великобритании.

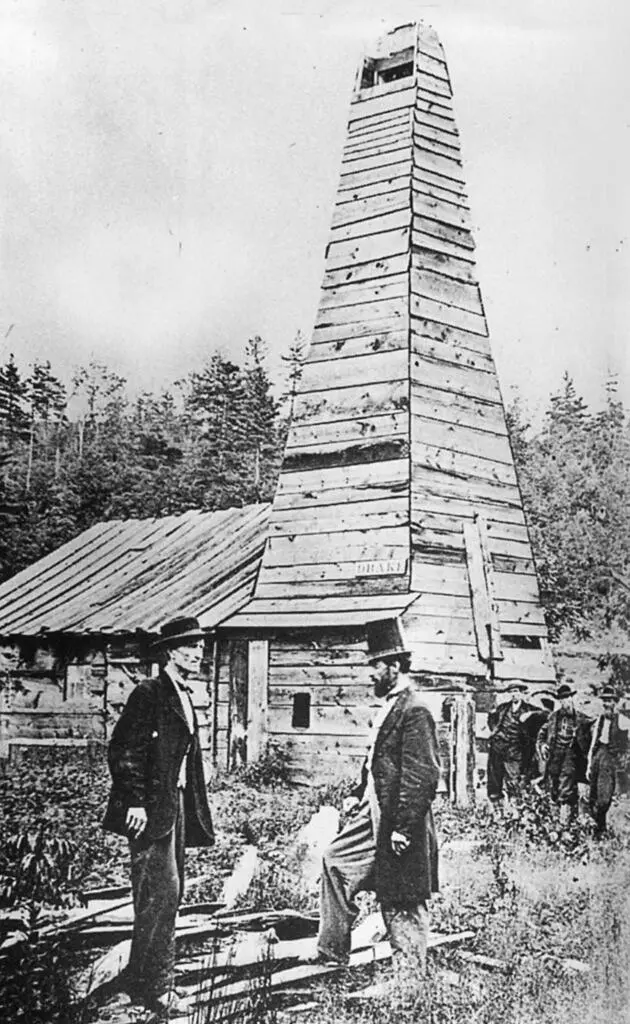

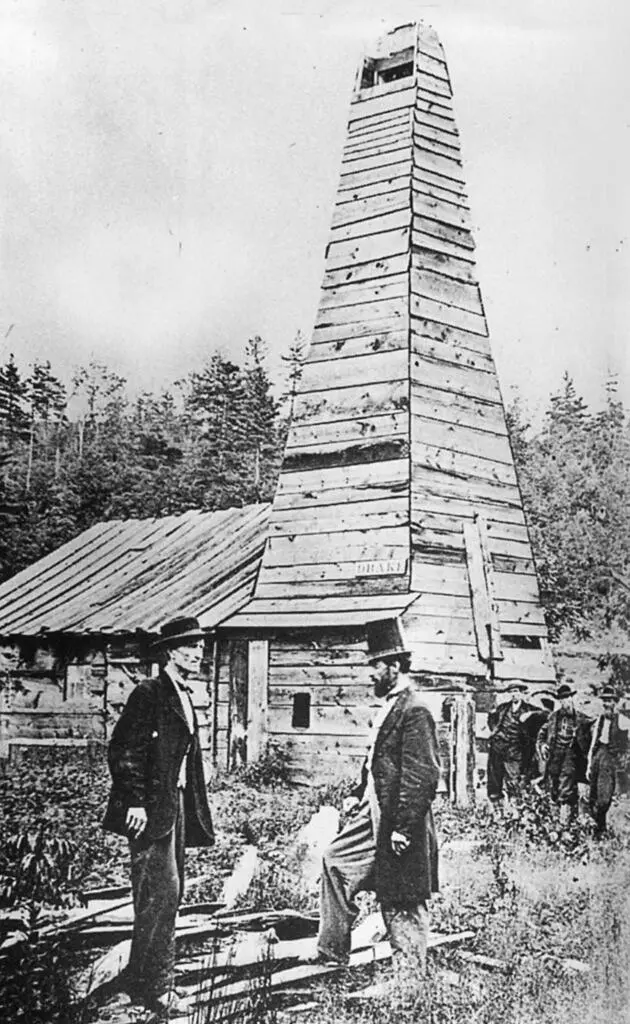

Знаменитый «полковник» Эдвин Дрейк рядом со своей скважиной в Пенсильвании. Внутри высокого деревянного сооружения на заднем плане помещались буровая установка и трубы. Работали с этим оборудованием бывшие соледобытчики, которые уже сталкивались с нефтью в Западной Вирджинии, Кентукки и Огайо. Скважина Дрейка не была первой, как он всегда утверждал. Сам Дрейк никогда не был полковником — в прошлом он работал железнодорожным кондуктором

В то время главным фактором, сдерживающим промышленное развитие страны, было состояние дорог. Строительство каналов и развитие водного транспорта вызвало бурный рост экономики — водные пути стали значительно более быстрым и менее затратным способом перевозки угля и другого сырья, чем привычные повозки, запряженные лошадьми. В 1793 году геолог Уильям Смит во время замеров перед строительством канала в графстве Сомерсет заметил странную вещь. Некоторые виды пород залегали слоями на довольно большой территории, то погружаясь под землю, то снова выходя на поверхность. Путешествуя по северу Англии и собирая информацию о технологиях строительства каналов, Смит наблюдал это явление повсеместно. Стало очевидно, что породы под поверхностью земли формировались в отдельные слои, так называемые страты, которые можно увидеть в естественных обнажениях — на стенах утесов и горных долин. В 1796 году Смит установил, что в разных местах одного слоя содержится один и тот же набор ископаемых остатков. После десяти лет работы, в 1815 году, он свел воедино результаты стратиграфических исследований в первую качественную цветную геологическую карту 167 — 259 с указанием двадцати одного слоя осадочных пород. Эта карта еще больше возбудила энтузиазм охотников за окаменелостями.

После изобретения новую технологию, как правило, пытаются освоить в узкоспециализированных областях знаний, где особенно важно «застолбить территорию». В нашем случае французский геолог Альсид д’Орбиньи избрал ископаемые одноклеточные морские организмы, которые он исследовал под микроскопом (их размеры варьируются от одной сотой миллиметра до десяти сантиметров) и окрестил фораминиферами. Фораминиферы обитают на всех глубинах мирового океана, и их ископаемые остатки присутствуют в отложениях почти всех геологических эпох. Появилась новая отрасль науки — микропалеонтология.

Д’Орбиньи работал увлеченно и с остервенением. Исходя из строения пор в раковинах формаминифер, он выделил шесть классов, пятьдесят три рода и шестьсот видов этих организмов. Затем он пошел дальше и в период с 1850 по 1852 год произвел классификацию двадцати восьми известных на тот момент страт, используя в качестве критерия найденные в них остатки моллюсков и беспозвоночных. Он идентифицировал и описал все восемнадцать тысяч видов этих организмов и выяснил, что фауна, содержащаяся в одной страте, не встречается в другой. На основе палеонтологических данных Д’Орбиньи создал хронологическую таблицу эпохи Палеолита, которая используется учеными до сих пор.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу