1 ...6 7 8 10 11 12 ...129 3

В двадцатые годы довольно часто высказывались взгляды на природу как на двойник косного быта, подлежащий заодно с ним полной революционной переплавке. Так, один из героев И. Катаева ставил своей целью «смелое, продуманное вмешательство в косные законы жизни, которая раньше неумно и вяло текла сама по себе». [26] Иван Катаев. Избранное. М., 1957, стр. 357.

И когда Хлебников призывал в поэме «Ладомир» «зажечь костер почина земного быта перемен», то в его утопической программе закономерно значилось:

И будет липа посылать

Своих послов в совет верховный…

Я вижу конские свободы

И равноправие коров…

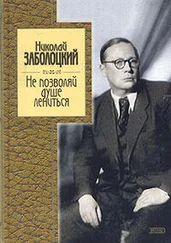

Выступая на дискуссии о формализме, Н. Заболоцкий так объяснял пафос, владевший им при работе над поэмой «Торжество земледелия»: освобождение человека от эксплуатации означает начало новой жизни и для природы, лучшей частью которой он является. Прежде он отделял себя от природы, чувствовал себя ее властелином, который должен полностью подчинить ее себе, чтобы ему самому хорошо жилось. И если раньше сквозь всю историю человечества явственно проходило чувство разобщенности с природой, то ныне приближается время, когда, по словам Энгельса, люди будут не только чувствовать, но и сознавать свое единство с природой, когда сделается невозможным противопоставление человека и природы, духа и материи. Победив эксплуататоров во всем мире, человечество не может не заметить, что по отношению ко всей остальной «живой» и «мертвой» природе оно само является «эксплуататором». И если в прошлом человек был повинен в вымирании или истреблении целых видов и, может быть, в задержке развития и усовершенствования других, то теперь он «распространит всеобщий творческий труд и плановость» на природу и «из ее эксплуататора превратится в ее организатора». Мысль Энгельса, на которую ссылается Заболоцкий, содержится в «Диалектике природы» («Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека»).

Было бы, разумеется, наивно отыскивать в стихах поэта какие-либо прямые параллели с работой Энгельса: Заболоцкий не ставил себе подобных иллюстративных задач. Прочитанное будило его собственную мысль и фантазию, и они шли своими путями, часто отнюдь не бесспорными и осложненными иными литературными влияниями.

Отмеченное самим Заболоцким воздействие работ Циолковского тоже проявилось в его стихах опосредствованно. Поэта привлекала вера изобретателя в неистощимое творчество природы, в разнообразие преображений, которым подвергается каждый ее элемент, вера в гигантские перемены, которые произойдут на Земле и даже в космосе под воздействием человеческого разума, человеческого труда. Однако, как мы увидим, будущее, которое рисуется в утопической поэме «Торжество земледелия», разнится от представления Циолковского и ближе к упованиям Велемира Хлебникова, чей образ появляется в одной из глав поэмы:

…человек, отпав от века,

Зарытый в новгородский ил,

Прекрасный образ человека

В душе природы заронил.

Разумеется, реставрация хлебниковской утопии о «конских Свободах» и «равноправии коров» в обстановке 1929–1930 годов, в пору драматических событий в деревне, — замысел чисто умозрительный, не находящий достаточно прочной опоры в реальной действительности. Коллективизация послужила для Заболоцкого лишь внешним поводом для воплощения занимавшей его идеи.

Один из исследователей назвал «Торжество земледелия» «ироикомической поэмой». [27] А. Павловский. Из переписки Н. А. Заболоцкого с К. Э. Циолковским. — «Русская литература», 1964, № 3, стр. 220.

Действительно, патетика замысла поэмы приходит в некоторое противоречие с натуралистической, «приземленной» окраской авторского изложения и речи персонажей, приобретающей подчас даже какой-то пародийный характер (например, описание Солдатом своей жены).

Можно предположить, что Заболоцкий просто некритически повторил некоторые приемы, ранее использовавшиеся для изображения мещанского мирка «Столбцов». Однако, возможно, что поэт искал стилистического решения задачи показать и трудность рождения нового в реально существующих условиях, и нелегкую работу мысли героев, встающих в совершенно новые отношения к миру, к природе.

«Торжество земледелия» попало под сильнейший обстрел критики. [28] В. Ермилов. Юродствующая поэзия и поэзия миллионов. — «Правда», 1933, 21 июля; Е. Усиевич. Под маской юродства. — «Литературный критик», 1933, № 4, стр. 78–91; Ан. Тарасенков. Похвала Заболоцкому. — «Красная новь», 1933, № 9, стр. 177–181; Осип Бескин. О поэзии Заболоцкого, о жизни и о скворешниках. — «Литературная газета», 1933, 11 июля.

Однако эта участь была определена не только действительными промахами поэта.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу