По данным наблюдений на разных высотах составляются высотные синоптические карты, позволяющие судить об изменениях состояния атмосферы в некотором слое над земной поверхностью.

В наиболее крупных центрах Службы погоды, кроме указанных карт, составляются карты для территории всего северного полушария. Они используются при составлении прогнозов погоды на сроки более суток и для научно-исследовательской работы.

Каждое очередное донесение с метеорологической станции содержит в настоящее время очень большое количество сведений. Сюда входят данные о температуре, давлении и влажности воздуха, об облачности и осадках, о ветрах, грозах, метелях, туманах, видимости и т. д. Многие станции сообщают результаты наблюдений за ветром, а также давлением, температурой и влажностью воздуха не только у земли, но и на разных высотах.

Передавать по телеграфу такие донесения словами, да еще 12 раз в сутки, от большого количества станций было бы просто невозможно. Для упрощения передачи сведений Всемирная (международная) метеорологическая организация разработала и приняла специальный международный цифровой код. При помощи этого кода все содержание очередного сообщения метеорологической станции может быть уложено в несколько групп цифр — по пяти цифр в каждой группе.

У цифрового кода есть еще и то преимущество, что он позволяет понимать телеграмму, из какой бы страны она не пришла. Составленную по международному коду телеграмму может прочесть любой человек, знающий код, независимо от того, на каком языке он говорит. Таким путем все страны без затруднений обмениваются сводками наблюдений метеорологических станций.

Как уже было сказано, наиболее наглядным способом изображения состояния погоды на большой территории является нанесение результатов наблюдений на географические карты. Для этого была разработана система специальных условных обозначений. Как и код для телеграмм, она согласована в международном порядке.

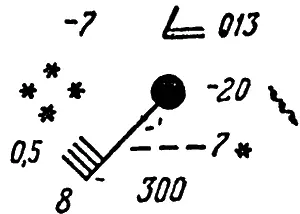

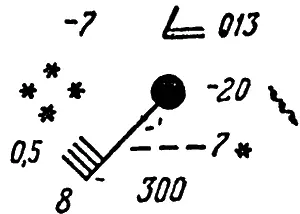

Специальными условными знаками и цифрами на карте вокруг кружка, обозначающего данную метеорологическую станцию, изображается состояние погоды в тот момент, которому соответствует полученное со станции кодированное сообщение. Пример такого изображения приведен на рис. 3.

Рис. 3. Пример нанесения данных наблюдений одной метеостанции на карту погоды.

В приведенном случае рисунок изображает состояние погоды, изложенное в одной из очередных кодированных телеграмм.

Нанесенные на рис. 3 цифры и значки означают, что на данной станции наблюдалась следующая погода: небо было сплошь покрыто плотными высокослоистыми и разорваннодождевыми облаками, причем последние были в количестве семи баллов и располагались на высоте 300 метров. Ветер силой восемь баллов дул с юго-запада. Между двумя последними наблюдениями шел непрерывный сильный снег; снег шел и в момент наблюдения. Температура воздуха была 7 градусов мороза, давление воздуха 1001,3 миллибара, причем за последние три часа оно упало на 2 миллибара. Дальность видимости земных предметов была равна 500 метрам. Влажность воздуха колебалась в пределах 80–89 процентов.

Вы видите, насколько подробно и наглядно можно судить о погоде в одном пункте. В то же время нужно иметь в виду, что нанесение этих данных на карту делается вручную; при мелком масштабе карт и большом количестве пунктов наблюдений такая работа является очень трудоемкой.

На рис. 4 приведена часть синоптической карты с нанесенными на ней данными ряда метеорологических станций. Полностью зачерненный кружок означает, что небо полностью покрыто облаками; кружок, зачерненный наполовину, — облаками закрыта половина неба, и т. д. Ветер изображен стрелками, летящими по ветру и упирающимися в кружок, обозначающий станцию. Сила ветра определяется числом перышек у стрелки, в баллах (один балл соответствует 2 м/с ) и т. д. (см. пример на рис. 3).

Уже в таком виде карта погоды позволяет получить некоторое общее представление о состоянии погоды на всей территории, охватываемой картой.

Для более подробного анализа процессов в атмосфере карта подвергается дальнейшей обработке. При этом в первую очередь выясняется, как распределяется давление воздуха. Это можно вполне наглядно выявить, если на карте провести линии, соединяющие места с одинаковым атмосферным давлением. Такие линии равных давлений называются изобарами. Они проводятся обычно через каждые 5 миллибар. Величина давления, соответствующая изобаре, указывается цифрой.

Читать дальше