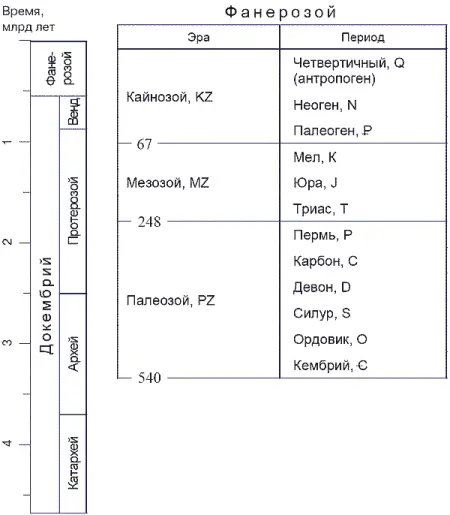

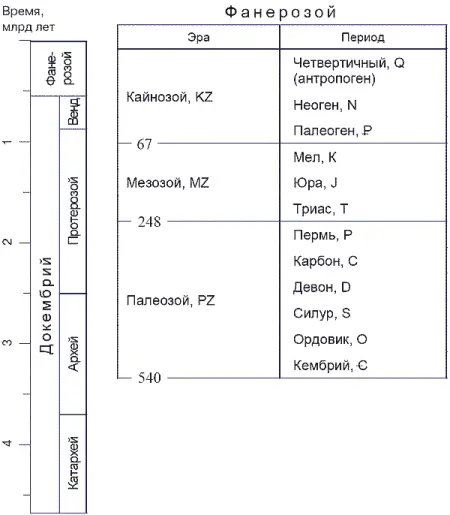

Трудности, возникающие на этом пути, велики — но вполне преодолимы. Последовательное применение принципов Стено и Гексли (плюс накопление огромного эмпирического материала) позволило геологам уже в самом начале XIX века разделить все отложения на первичные, вторичные, третичные и четвертичные; это деление полностью соответствует современному делению осадочных толщ на палеозойские, мезозойские и кайнозойские (объединяющие два последних подразделения). А к 30-м годам прошлого века в составе этих отложений были выделены и почти все принятые ныне системы (юрская, меловая, каменоугольная и пр.); последняя из них — пермская — была выделена Р.Мурчинсоном в 1841 году.

Так была создана всеобъемлющая шкала относительного времени — геохронологическая шкала — к которой может быть однозначно «привязана» любая содержащая ископаемые осадочная порода. Шкала эта оказалась столь совершенной, что двадцатый век не внес в нее сколь-нибудь существенных корректив, за исключением чисто формального изменения ранга некоторых ее подразделений (в пятидесятые годы единый третичный период был разделен на два — палеогеновый и неогеновый, а ордовик, считавшийся частью силура, получил ранг самостоятельного периода) [3] Американские палеонтологи предпочитают делить каменноугольный период, или карбон, на два — миссисипий (соответствующий европейскому раннему карбону) и пенсильваний (средний и верхний карбон), что отражает неполную адекватность событий на разных континентах.

, и лишь снабдил ее подразделения абсолютными датировками. Основная проблема, которую с той поры пришлось решать геологам — это создание такой же шкалы для наиболее древних пород, которые считались «немыми» — т. е. лишенными сколь-нибудь сложных (и, соответственно, диагностичных) ископаемых остатков (рисунок 2, а также форзац).

РИСУНОК 2. Геохронологическая шкала. (Для того, чтобы запомнить последовательность периодов, составляющих фанерозой — кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь, триас, юра, мел, палеоген, неоген, антропоген — студенты испокон веков пользуются мнемонической фразой не вполне педагогичного свойства: «Каждый отдельный студент должен купить поллитра. Ты, Юрик, мал — подожди немного, а то…»).

Самыми крупными подразделениями геохронологической шкалы являются эоны; хорошо известные вам палеозой, мезозой и кайнозой — это эры, на которые подразделяется последний из эонов — фанерозой (от греческого «фанерос» — видимый, явный, и «зоэ» — жизнь), начавшийся 0,54 млрд лет назад. Эоны, предшествующие фанерозою, — протерозой (0,54–2,5 млрд лет) и архей (2,5–4,5 млрд лет) — часто объединяют под названием криптозой («криптос» — по гречески скрытый), или докембрий (кембрий — самый первый период фанерозоя). Фундаментальное разделение геохронологической шкалы на фанерозой и докембрий основано на наличии или отсутствии в соответствующих осадочных породах ископаемых остатков организмов, имевших твердый скелет. Первая половина архея, катархей — время, из которого осадочные породы не известны по причине отсутствия тогда гидросферы. Последний отрезок докембрия, венд — время появления бесскелетных многоклеточных животных (рисунок 2).

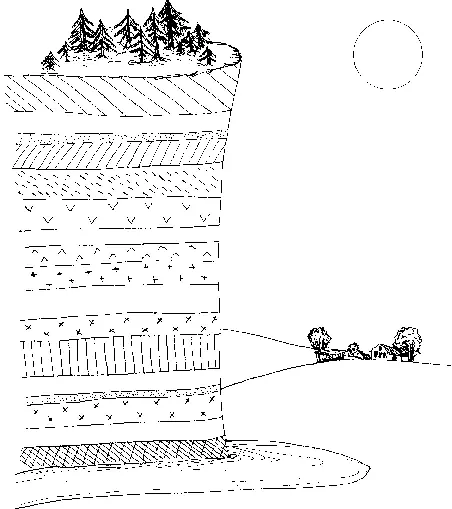

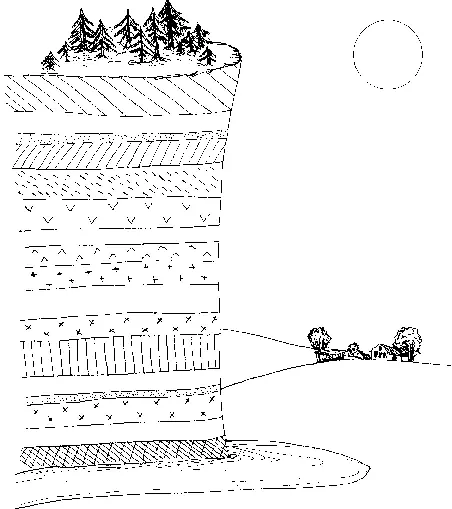

С каждой из единиц, составляющих существующую последовательность осадочных пород, можно однозначное соотнести определенное подразделение временной шкалы — и наоборот; так, все отложения, образовавшиеся на Земле на протяжении юрского периода, образуют юрскую систему, или просто юру. Системы объединяются в группы (юра входит в состав мезозоя), и делятся на отделы (нижняя, средняя и верхняя юра), ярусы (верхняя юра — на келловей, оксфорд, кимеридж и титон) и, далее, на зоны («Cardioceras cordatum»); временным же эквивалентом группы является эра, отдела — эпоха, яруса — век, зоны — время (см. рисунок 3). Названия подразделений геохронологической шкалы обычно происходят от той местности, откуда были впервые описаны «эталонные» для этого времени осадочные породы (пермский период, оксфордский век); исключение составляет низшая единица шкалы, всегда называемая по так называемому «руководящему ископаемому», характерному для этого момента геологической истории (время Cardioceras cordatum).

РИСУНОК 3. Соответствие стратиграфических и временных подразделений.

Итак, например, пермский период следует определить как время, когда на Земле образовывались горные породы такого же типа, что ныне выходят на поверхность в окрестностях уральского города Пермь. Имея дело с геохронологической шкалой, необходимо всегда помнить, что первичен здесь именно определенный тип геологических тел, а время производно, вторично. (Тот же самый принцип используется и в археологии: мезолит или бронзовый век — это время, когда люди делали орудия и украшения определенного типа.) Именно по этой причине геохронология спокойно обходилась и без датировок ее подразделений в миллионах лет, ставших привычными лишь в последние три-четыре десятилетия. Вообще роль абсолютных (радиоизотопных) датировок очень велика для стратиграфии докембрийских толщ, где отсутствуют достаточно сложные ископаемые; радиоуглеродный метод [4] Радиоуглеродный метод позволяет датировать древесину и ее производные (напр., древесный уголь); он основан на содержании в углероде древесины нестабильного изотопа 14 С. Изотоп 14 С возникает в верхних слоях атмосферы при воздействии космического излучения на атом обычного азота ( 14 N), а затем в виде CO 2 ассимилируется растениями. Доля 14 С в живом растении стабильна (и равна доле 14 С в атмосферном углекислом газе), а после гибели растения начинает закономерно уменьшаться.

широко применяется для датировки новейших отложений, возрастом менее 40 тысяч лет. В остальном же эти методы играют в стратиграфии сугубо подчиненную роль, и мы в дальнейшем будем в основном обозначать время в терминах не абсолютной, а относительной шкалы.

Читать дальше