Частицы и ускорители.

Хотя о существовании атомного ядра было известно с 1911 года, настоящее рождение ядерной физики произошло в 1932 году. В тот «сумасшедший» год, кроме уже упомянутых открытий, начал действовать самый важный прибор ядерной физики — ускоритель частиц. До этого момента атомные ядра исследовали путем их бомбардировки частицами, вылетающими из радиоактивных веществ. При стоимости, например, радия в 100 000 долларов за грамм это делало создание сильного потока частиц чрезвычайно дорогам. Кроме того, для расщепления тяжелых ядер требуется поток частиц, имеющих скорость гораздо выше той, с которой частицы испускаются природными источниками.

Заряженные частицы можно ускорить, если дать им пройти через большую разность потенциалов. Если электрон пролетает через разность потенциалов 1 вольт, он ускоряется до энергии в 1 электронвольт (эВ, удобная единица энергии). В химических реакциях изменение энергии на атом обычно составляет около 1 эВ. А в ядерных реакциях типичная энергия на атомное ядро составляет миллионы электронвольт (МэВ).

Джон Кокрофт (1897–1967) и Эрнест Уолтон (1903–1995) построили в Кавендишской лаборатории ускоритель с разностью потенциалов в 700 000 вольт. В 1932 году, используя эту разность потенциалов, они ускорили протоны и бомбардировали ими литиевую мишень, за которой поместили экран из сульфида цинка, регистрирующий вспышки, вызванные альфа-частицами. Бьющие по литию протоны расщепляют ядра лития на альфа-частицы (ядра гелия). Это и было первым искусственным превращением одного атомного ядра в другое (рис. 18.3).

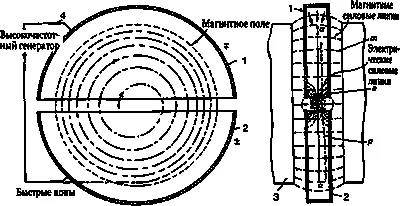

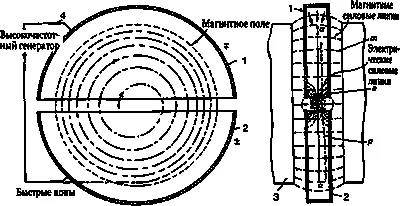

Тогда же американец Эрнест Лоуренс (1901–1958) разработал более мощный ускоритель, названный циклотроном (рис. 18.4). Лоуренс закончил Йельский университет и затем перебрался в Калифорнийский университет. Там он обнаружил статью норвежца Рольфа Видерое, который считал, что частицы легко можно ускорять шаг за шагом, если они движутся по кругу отклоняемые магнитным полем. На каждом обороте частицы проходят сквозь разность потенциалов и увеличивают свою скорость. В 1932 году Лоуренс со своим студентом построили такой ускоритель и использовали его для разгона частиц до энергий более 1 МэВ. Они смогли подтвердить результаты Кокрофта и Уолтона. Циклотроны вскоре стали широко использоваться: через пять лет в мире работало уже около двадцати таких ускорителей.

Рис. 18.3. В первых ускорителях частиц умножитель напряжения Кокрофта-Уолтона создавал необходимый перепад напряжения. Здесь показано такое устройство, созданное в 1937 году фирмой «Филипс» и сейчас хранящееся в Национальном музее науки в Лондоне.

В начале 1950-х годов циклотрон получил дальнейшее развитие в виде синхротрона, в котором энергия столкновений превзошла 1000 МэВ (это 1 ГэВ, гигаэлетронвольт). Сейчас самый мощный ускоритель находится в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве. К тому же в ЦЕРНе заканчивается строительство нового коллайдера (ускоритель на встречных пучках) — Большого адронного коллайдера (БАК), занимающего круговой туннель длиной 27 км. Этот туннель находится на глубине около 100 метров между Женевским аэропортом и ближайшими Юрскими горами. Прежде чем попасть в это огромное кольцо, частицы будут ускоряться поэтапно, каждый раз увеличивая свою скорость и энергию: предварительные стадии включают в себя линейный ускоритель, бустер, протонный синхротрон и протонный суперсинхротрон. В главном круговом ускорителе, двигаясь в противоположных направлениях по двум трубам, протоны будут разгоняться до скорости в 0,99 999 999 от скорости света! БАК будет сталкивать протоны с энергией 7 ТэВ (ТэВ = 1000 ГэВ) каждый, с полной энергией столкновения 14 ТэВ. Каждый протон будет обладать кинетической энергией летящего комара — для протона это гигантская энергия! При таких энергиях, в миллионы раз превышающих те, которые достигал Лоуренс, могут рождаться частицы совершенно нового типа (рис. 18.5).

Рис. 18.4. Схема работы циклотрона из патента Лоуренса 1934 года.

В 1932 году частицы детектировались с помощью камеры Вильсона, заполненной водяным паром в сверхкритическом состоянии, так что капельки воды конденсировались вдоль траекторий заряженных частиц. С помощью фотографии можно было обнаружить траекторию заряженной частицы, которая только что пролетела сквозь камеру. Магнитное поле в камере меняло направление траектории: определив, насколько сильно и в каком направлении искривилась траектория, можно было отождествить частицу. В 1950-е годы стал использоваться более совершенный детектор — пузырьковая камера. В ней траектории частиц представлены в виде четких линий из пузырьков в жидкости. Их можно сфотографировать с разных направлений и проанализировать. Сейчас применяется много новых высокоавтоматизированных методов детектирования.

Читать дальше