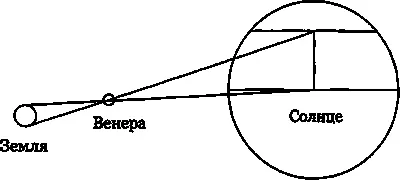

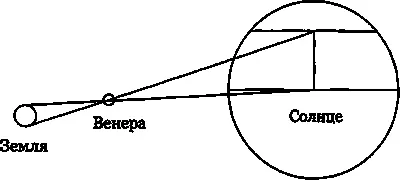

Рис. 9.2. Метод прохождения. Венера проходит по диску Солнца разными путями, в зависимости от географической широты наблюдателя на Земле. Так как отношение расстояний Земля-Солнце и Венера-Земля равно 7:5, то видимые траектории могут различаться более чем на 5 земных радиусов, что соответствует 44 " на солнечном диске. На рисунке это различие сильно преувеличено (вспомним, что видимый диаметр Солнца равен половине градуса, что в 40 раз больше максимальной разности). По существу, Солнце используется как фон для точного измерения параллактического угла Венеры, после чего расстояние до Солнца определяется из отношения 7:5.

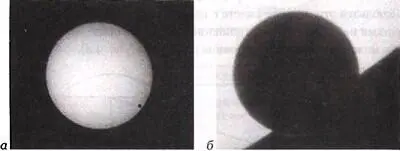

Процедура измерения на удивление проста и требует лишь наличия телескопа и хороших часов. Но наблюдателям не везло: отметить точный момент, когда Венера, двигаясь по солнечному диску, касается его края, не удавалось, так как точка касания становилась размытой. Это оптическое явление служит первым признаком того, что Венера имеет атмосферу (см. рис. 9.3 и главу 31). Поскольку точное определение времени в этом методе очень важно, результаты 1761 и 1769 годов не дали той точности, на которую рассчитывали.

Наблюдения второго прохождения были тщательно подготовлены. По всей Земле было организовано 77 наблюдательных станций со 151 наблюдателем. Потребовалось десять лет, чтобы проанализировать и сопоставить все наблюдения. Окончательный результат показал, что расстояние до Солнца равно 24 200 (±250) радиусов Земли. Более поздние определения различными методами дали более точные результаты: 23 494 земных радиуса. Оставалось определить размер Земли в метрах, чтобы завершить вычисление расстояния от Земли до Солнца.

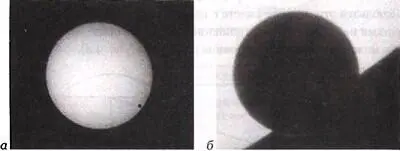

Рис. 9.3. (а) Прохождение Венеры по диску Солнца 8 июня 2004 года в 11 часов всемирного времени. Фото: USNO. (б) Венера на лимбе Солнца. Поярчание края диска Венеры на фоне темного неба вызвано преломлением света в толстой атмосфере Венеры. Фото: Голландский солнечный телескоп на о. Ла-Пальма.

Размер Земли спустя 2200 лет после Эратосфена.

Вспомним, что Эратосфен уже определил приблизительный размер Земли. Он измерял угол между Солнцем и зенитом, чтобы измерить разность широт между Александрией и Сиеной, удаленной на известное расстояние к югу. Для увеличения точности измерения лучше использовать особенные звезды — близкие к зениту, измеряя их угловое расстояние от вертикали, когда они пересекают небесный меридиан. Французский астроном Жан Пикар (1620–1682) стал первым, кто провел такие измерения, используя телескоп, оснащенный только что изобретенным нитяным микрометром (см. главу 8). При измерении зенитных расстояний его точность достигала 5". Поэтому, он смог измерить окружность Земли с точностью около 50 км.

Кроме того, стало возможным исследовать, является ли форма Земли точно сферической. С одной стороны, Христиан Гюйгенс и Исаак Ньютон теоретически пришли к выводу, что суточное вращение Земли вокруг оси должно вызывать у нее небольшую приплюснутость у полюсов и раздутость у экватора. С другой стороны, Жак Кассини (1677–1756) провел измерения длины дуги в разных областях Франции и определил, что полярный радиус Земли немного длиннее, чем радиус у экватора, что противоречило выводам Гюйгенса и Ньютона. Однако он измерял слишком короткие дуги меридианов (9°). Чтобы разгадать загадку формы Земли раз и навсегда, Парижская академия в 1730-х годах организовала две экспедиции. Одну отправили на юг, к экватору в Перу, а другую на север, в Лапландию. Измерения ясно показали, что дуга в 1° на севере длиннее, чем у экватора, как и должно быть у сплюснутой Земли. Современные измерения с использованием спутников дают следующие значения размеров сфероида, наиболее подходящего для описания формы Земли:

Радиус у экватора = 6378 км

Радиус на полюсе = 6357 км.

Современный взгляд на размер Солнечной системы

Современное значение астрономической единицы, выраженное в километрах:

Среднее расстояние от Земли до Солнца = 149 597 870 км.

Это значение получено по нескольким измерениям, среди которых было и радарное измерение расстояния до Марса, использован был и Третий закон Кеплера. Как мы уже отмечали, если известно расстояние Земля-Солнце, то все остальные расстояния в Солнечной системе становятся определенными. В табл. 9.2 приведены данные об орбитах планет, включая Плутон, потерявший свой статус большой планеты в 2006 году.

Читать дальше