К Юпитеру было послано шесть космических зондов. «Пионер-10» стартовал в 1972 году и прошел мимо Юпитера в декабре 1973 года. «Пионер-11», запущенный в 1973 году, пролетел мимо Юпитера в 1974 году, передал на Землю много отличных фотографий и ушел к Сатурну и дальше. «Вояджер-1», отправленный в 1977 году, встретился с Юпитером в 1980 году и продолжил свой путь к Сатурну. Он передал на Землю фотографии Юпитера и его галилеевых спутников. «Вояджер-2», запуск которого состоялся на несколько дней раньше, прошел мимо Юпитера в 1981 году. После длительного периода затишья в 1989 году ЕКА и НАСА отправили аппарат «Галилео», который прибыл к Юпитеру 7 декабря 1995 года, и в тот же день его зонд проник в атмосферу Юпитера. Сам аппарат «Галилео» перешел на орбиту вокруг Юпитера и совершил около 10 пролетов мимо каждого из галилеевых спутников. Когда ресурсы «Галилео» истощились, он был направлен на Юпитер и 21 сентября 2003 года врезался в его атмосферу, чтобы избежать столкновения со спутниками, которое могло стать причиной их заражения земными бактериями. В 2000 году мимо Юпитера пролетел зонд «Кассини-Гюйгенс», передавший 26 000 фотографий Юпитера и его спутников. В результате этих космических экспедиций мы знаем состав и условия в верхних слоях атмосферы Юпитера. В отличие от Венеры, там, по-видимому, нет зон, где может существовать жизнь. Даже если в верхних слоях атмосферы «комнатная температура» и облака из капель жидкой воды, то все равно атмосферная циркуляция постоянно перемешивает эти области с гораздо более глубокими и горячими слоями. Одним словом, сам Юпитер не выглядит пригодным для жизни местом. А теперь обратимся к его спутникам.

У четырех галилеевых спутников приблизительно такие же радиусы, как у Луны. Температура поверхности у всех них около -160 °C. Их очень разреженные атмосферы обладают давлением у поверхности менее 1 микробара. В таких холодных и почти вакуумных условиях на поверхности может не быть жидкой воды. Эти спутники не защищены от ультрафиолетового излучения Солнца. Кроме того, внутренние спутники — Ио и Европа — постоянно бомбардируются высокоэнергичными частицами, ускоренными в магнитосфере Юпитера.

Активная Ио.

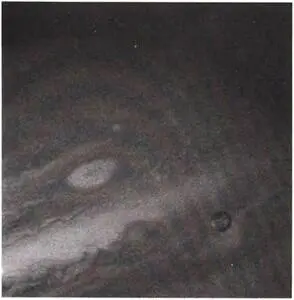

Ио — самый близкий к Юпитеру из галилеевых спутников и самое геологически активное тело в Солнечной системе. На нем несколько активных вулканов с выбросами, поднимающимися на 300 км. Выделение тепла под действием приливных сил Юпитера поддерживает нижние слои коры Ио в расплавленном состоянии. Приливы на твердой поверхности Ио достигают высоты 100 м. Похоже, что поверхность покрыта серой и ее соединениями или силикатными породами. Хотя маловероятно, что Ио может быть пригодной для жизни, на ней все же есть места, заслуживающие дальнейшего исследования: это горячие источники и их окружение. Там может быть температурный режим, пригодный для жизни, хотя прочие условия могут быть слишком жестокими, за исключением пористого подпочвенного пространства, где жизнь могла бы найти убежище. Впрочем, отсутствие воды и там может обернуться большой проблемой (рис. 31.6).

Рис. 31.6. Ближайший к Юпитеру галилеев спутник Ио на фоне турбулентной атмосферы планеты. Снимок получен «Вояджером». С разрешения NASA.

Европа — ледяной мир с перспективами для жизни.

Европа — второй по расстоянию от Юпитера галилеев спутник и самый маленький из них; его радиус 1570 км, что составляет 90 % радиуса Луны. Высокое альбедо Европы давно уже навело астрономов на мысль, что поверхность спутника покрыта чем-то, значительно лучше, чем лунная пыль, отражающим свет.

Космические экспедиции показали нам удивительный мир льда. Его белесая поверхность очень гладкая: на ней всего несколько кратеров размером более 5 км. На поверхности видны линии сдвига, и в целом она поразительно напоминает ледяное поле, которое неоднократно растрескивалось. Под этим льдом находится океан соленой воды. «Галилео» пролетал над Европой на высоте 315 км. Его магнитометры зафиксировали изменения, соответствующие токопроводящему слою, например океану соленой воды. Суммарная глубина льда и океана составляет 80-170 км. Толщина льда неизвестна. Теоретические оценки, основанные на таких свойствах поверхности, как трещины и крупные кратеры, дают толщину ледяного слоя в диапазоне от двух до нескольких десятков километров.

Читать дальше