Мир РНК.

Ясно, что одна из частей современного цикла должна была возникнуть раньше других. Хотя сейчас РНК в основном служит переносчиком генетической информации от ДНК к белкам, но она же может быть и катализатором многих реакций. Ее каталитические возможности не так разнообразны, как у белков, но, несмотря на это, молекулы РНК выполняют некоторые жизненно важные функции (например, в процессе трансляции соединяют аминокислоты внутри рибосомных комплексов). Вполне вероятно, что современном}- жизненному циклу — от ДНК к РНК и затем к белкам — предшествовала более простая форма жизни, основанная лишь на РНК и белках. Эта гипотетическая эра, когда генетический код мог быть записан только в РНК-последовательности, называется РНК-белковым миром.

Если же уйти еще дальше в прошлое, то самый ранний механизм синтеза белков должен был возникнуть еще до того, как были синтезированы первые белки (до «изобретения» синтеза белков). Поскольку сейчас главным компонентом этого механизма по-прежнему является РНК, можно предположить, что изначально он обеспечивался только молекулами РНК. Поэтому комплекс молекул РНК должен был существовать и сам себя воспроизводить еще до того, как был изобретен синтез белков. Таким образом, первым шагом на пути рождения примитивной жизни, по-видимому, была репликация молекул РНК. Эта гипотетическая эра называется РНК-миром.

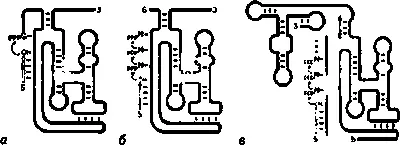

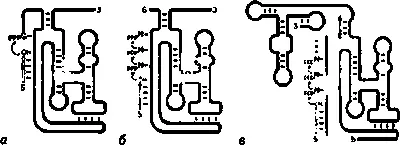

Каталитические свойства любой нити РНК требуют, чтобы эта нить была свернута особым способом в определенную пространственную структуру, которая может взаимодействовать с сырым веществом. Сворачивание нити определяется ее нуклеотидной последовательностью через спаривание оснований нуклеотидов в цепи, а также формированием сложного взаимодействия так называемых шпилек и петель. Поэтому для каталитических нитей требуется особая информационная последовательность, даже если они не кодируют белки. Современные каталитически активные нити РНК называют РНК-ферментами (рибосомами), и они способны управлять разными типами химических реакций. Например, рибосомы, которые служат катализаторами при репликации коротких нитей РНК, могут производиться либо путем удлинения самой молекулы, либо же путем каталитического удлинения отдельной нити (рис. 30.2). Считается, что некоторые виды рибосом могли управлять первыми процессами репликации. Это запустило молекулярную эволюцию, которая затем пошла дальше к более сложным формам жизни.

Рис. 30.2. Рибосом-репликаза, произведенная in vitro многократными циклами селекции репликативной активности. Перепечатано с разрешения Macmillan Publishers Ltd; G.F. Joyce: The Antiquity of RNA-based evolution. Nature 418:214. copyright (2002).

Условия на молодой Земле

Об условиях, господствовавших на Земле в течение первых миллиардов лет ее существования, мало что известно. Мы знаем, что через несколько миллионов лет после того, как Земля сформировалась, ее первоначально очень высокая температура понизилась настолько, что сконденсировалась и выпала на поверхность жидкая вода. Некоторые геологи даже утверждают, что из-за слабой светимости молодого Солнца температура в первые 500 млн лет могла опуститься до или даже ниже точки замерзания воды. Весьма вероятно, что условия на молодой Земле были непостоянными и временами становилось очень жарко из-за частых столкновений с метеоритами. Горячие пятна и химически активная среда возникали вокруг вулканов и геотермальных источников. Условия менялись еще и по причине сильных ветров и приливов, вызванных Луной, которая тогда двигалась значительно ближе к Земле. Наконец, суточные изменения были тогда более частыми, так как один оборот вокруг оси Земля совершала за 5 часов. Никаких осадочных пород (возникших при выпадении частиц на дно водоемов) или других неповрежденных геологических свидетельств этого древнего гадейского периода не сохранилось: все они переплавились в последующих тектонических процессах.

Наиболее древние осадочные породы возрастом 3,9 млрд лет, сохранившиеся в почти нетронутом виде, найдены в скальном образовании Исуа на западном берегу Гренландии. Эти скалы содержат небольшие углеродные вкрапления, возможно — остатки живых организмов. За прошедшее время этот углерод превратился в графит, поэтому обнаружить в данных породах какие-либо клеточные структуры или биохимические составляющие невозможно. Но на биологическое происхождение углерода явно указывает его обогащение легким изотопом 12С относительно более тяжелого 13С по сравнению с постоянным отношением этих изотопов двуокиси углерода в воздухе. (Углерод имеет два стабильных изотопа: 12С и более редкий 13С, которого около 1 % от всего естественного углерода на Земле.) Биологические процессы «предпочитают» использовать легкий изотоп углерода, поэтому обогащение изотопом 12С указывает на биологическое происхождение соединений.

Читать дальше