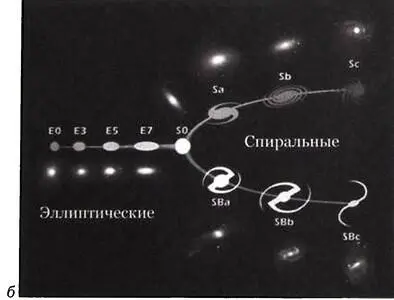

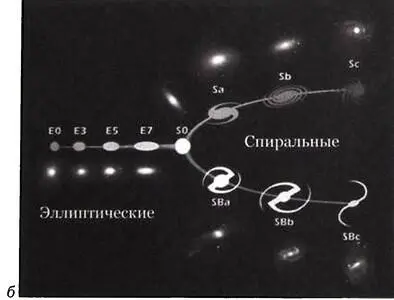

Рис. 21.11. (а) Эдвин Хаббл у телескопа, (б) «Камертонная» диаграмма Хаббла с фотографиями соответствующих типов галактик.

Эллиптические галактики (Е, от elliptical) выглядят как довольно однородные сферические или сплющенные пятнышки света, более яркие в центре и тускнеющие к краям. Степень их сферичности обозначается цифрами (Ео) — сферическая, (Е7) — очень сплюснутая. Спиральные галактики делятся на две группы: нормальные спирали (S) и спирали с перемычкой (SB, где В — от bar). У нормальных галактик спирали выходят из центра галактики, а у галактик с перемычкой они начинаются от концов перемычки. В зависимости от компактности спиралей, их делят еще и на подклассы Sa, Sb и Sc (а галактики с перемычкой — SBa и т. д.). Самые плотно закрученные спирали относятся к классу Sa, а самые рыхлые — к Sc. Хаббл выделил еще и промежуточный класс S0 (эс ноль); эти галактики такие же плоские, как спиральные, но при этом почти такие же гладкие, как эллиптические. Все эти типы представлены на «камертонной» диаграмме Хаббла (рис. 21.11).

Наша Галактика относится к типу SBb или SBc; трудно определить ее точную структуру, не имея возможности выйти и посмотреть на нее снаружи. Наблюдение в инфракрасном диапазоне, где искажение пылью не так велико, как в оптическом, показывает наличие перемычки в центре нашей Галактики. Прекрасный образец галактики с перемычкой (NGC 1300) показан на цветной вкладке (фото 20).

Почти каждую галактику можно отнести к одному из типов по Хабблу, так что и сегодня эта классификация весьма полезна. Подобно Гершелю, Хаббл полагал, что выстроенная им последовательность галактик может представлять разные стадии их эволюции. Но теперь мы знаем, что это не так. Тем не менее, кроме своей простоты, эта классификация очень полезна еще и тем, что внешний вид галактики тесно связан с ее физическими характеристиками, которые прямо не видны на фотографии, такими как скорость вращения и масса.

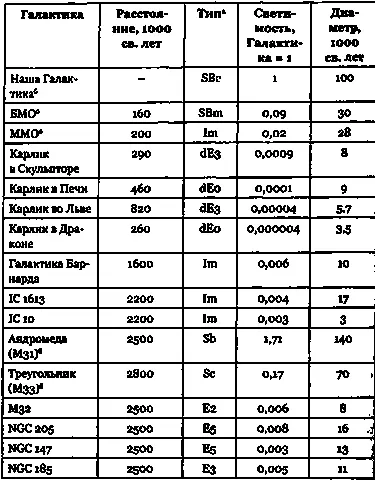

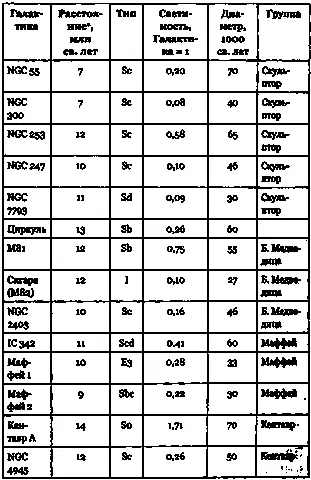

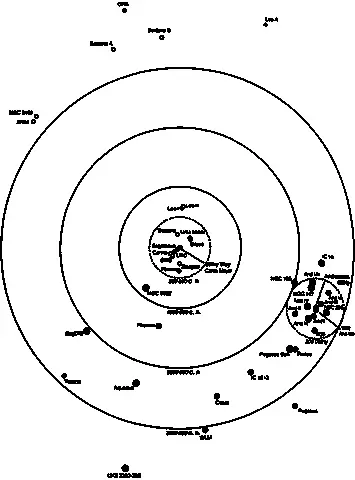

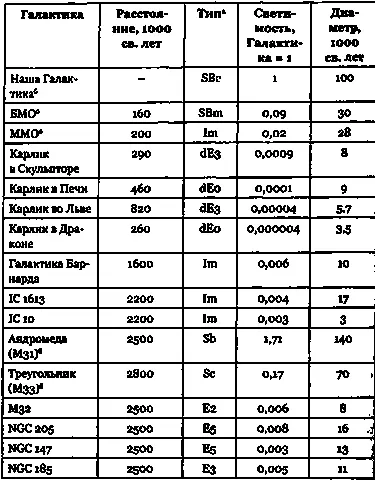

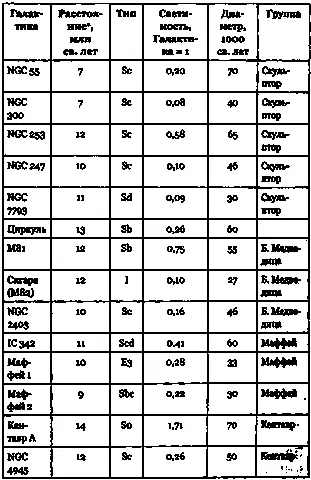

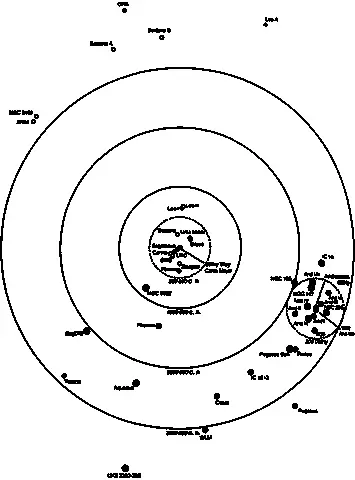

На врезке 21.1 приведены данные о некоторых галактиках — членах, как называл ее Хаббл, Местной группы, в которую входит и наша Галактика (рис. 21.12). Видно, что по сравнению с Галактикой большинство соседних звездных систем имеют малую массу и низкую светимость. Большая часть массы Местной группы заключена в двух ее крупнейших галактиках — в Туманности Андромеды и в нашей Галактике. На врезке 21.1 приведены данные и о других ближайших галактиках разных типов, расположенных по соседству с Местной группой.

Врезка 21.1. Некоторые члены Местной группы и некоторые другие ближайшие галактики.

Современная система классификации — это модифицированная система Хаббла. Промежуточные случаи обозначены двумя буквами: Sab лежит между Sa и Sb. Sd — это самый конец, спирального ряда, после Sc. I — неправильная (irregular) галактика, m — типа Магеллановых Облаков, dE — карликовая эллиптическая (dwarf elliptical) галактика.

Некоторые ближайшие галактики вне Местной группы.

Некоторые из приведенных расстояний определены с большими ошибками, которые отражаются в значениях светимости и диаметра.

Рис. 21.12. Основные галактики Местной группы. Отметим обилие спутников у нашей Галактики и Андромеды.

Закон Хаббла для красного смещения.

Когда в 1914 году Слайфер начал измерять лучевые скорости галактик, для него оказалось полной неожиданностью, что почти у всех галактик линии смещены в красную сторону спектра. Если это красное смещение вызвано движением (эффект Доплера), то похоже, что галактики убегают от нас. Уже в 1917 году Виллем де Ситтер разработал модель Вселенной, основанную на общей теории относительности, которая предсказывала красное смещение для далеких объектов. Эта модель конкурировала со статической моделью Вселенной, разработанной Эйнштейном и не предсказывающей красного смещения. На самом деле это была довольно странная модель: в ней предполагалось, что Вселенная не содержит вещества. Но даже если реальный мир просто «беден» веществом, в нем должен был проявиться «эффект де Ситтера»: красное смещение должно быть больше у более далеких источников света. Это вдохновило астрономов, включая и Эдвина Хаббла, на исследование — зависит ли красное смещение туманностей от расстояния до них.

Читать дальше