Рис. 21.5. Лорд Росс, Уильям Парсонс (1800–1867)> построил самый большой телескоп своего времени, (а) Туманность М51, расположенная на небе в направлении Ковша Большой Медведицы, при наблюдении в телескоп оказалась спиральной галактикой. (Ь) Сравните рисунок Парсонса 1845 года с фотографией, полученной космическим телескопом «Хаббл». Благодарность: HST/STScI/A URA/NASA/ESA.

Рождение астрофизики.

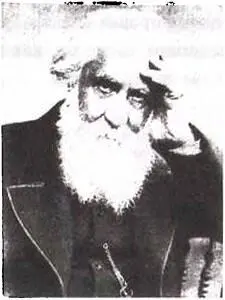

Как уже говорилось в главе 5, Густав Кирхгоф и Роберт Бунзен исследовали спектр Солнца и отождествили некоторые линии известных химических элементов. За несколько лет до этого богатый любитель Уильям Хёггинс построил обсерваторию у своего дома близ Лондона. Узнав о работе Кирхгофа, он загорелся идеей расширить спектроскопические исследования, перенеся их от Солнца к звездам и туманностям. Для своего телескопа он изготовил спектроскоп и приступил к наблюдениям (рис. 21.6).

Целый год он изучал спектры звезд, а затем перешел к туманностям. Первой, на которую он навел телескоп, была планетарная туманность в созвездии Дракон. Хёггинс удивился, увидев в ее спектре эмиссионные линии. Согласно закону Кирхгофа, это означало, что источник излучения является газовым. Так Хёггинс доказал предположение Гершеля. Но когда он направил телескоп на Туманность Андромеды, результат оказался совсем иным: спектр был непрерывный, свет распределялся по всем цветам довольно равномерно, как в спектре звезды. Значит, Туманность Андромеды состоит из звезд; это галактика, которая кажется туманной лишь из-за огромного расстояния до нее. Хёггинс нашел способ отличить газообразную туманность от звездной системы. Он изучил спектры шестидесяти туманностей и обнаружил, что треть из них являются газообразными, а остальные — звездными системами.

Рис. 21.6. Уильям Хёггинс (1824–1910) — основатель астрофизической спектроскопии. Он был первым, кто по спектрам звезд измерил их лучевые скорости. Он обнаружил, что спектры планетарных туманностей по наличию эмиссионных линий напоминают спектры газовых облаков.

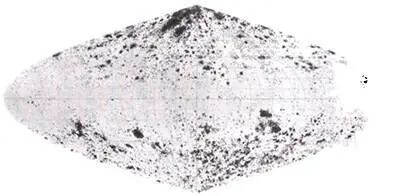

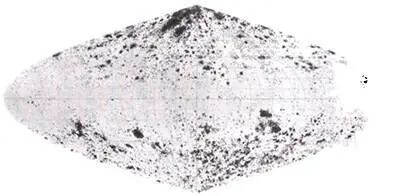

К концу XIX века стало ясно, что спиральные туманности распределены по небу особым образом. Они почти не обнаруживаются в полосе Млечного Пути, зато их число резко увеличивается с удалением от нее. Наибольшая плотность этих туманностей наблюдается в направлениях, перпендикулярных плоскости Галактики (рис. 21.7). Что бы это значило? Большинство астрономов считали тогда, что эта антикорреляция звезд и туманностей на небе указывает на принадлежность самих туманностей Млечному Пути. Если бы они были «островными вселенными», то откуда взялась бы связь распределения по небу этих туманностей и звезд нашей Галактики? Только позже обнаружилось, что в Млечном Пути очень много пыли и это ухудшает видимость вдоль галактической плоскости. Туманности есть во всех направлениях, но в Млечном Пути мы не видим их сквозь пыль.

Еще одним аргументом против «островных вселенных» стала вспышка новой звезды в Туманности Андромеды в 1885 году. Яркость этой одиночной звезды составила одну десятую яркости всей туманности. Если предположить, что туманность действительно состоит из миллионов звезд, то кажется невероятным, что одна звезда может так ярко светить (о сверхновых звездах тогда не знали). Проще было представить, что Туманность Андромеды состоит из газа и что она внутри нашей Галактики, несмотря на ее непрерывный спектр. К концу столетия считалось, что эта туманность — часть Млечного Пути. Но были и противоположные мнения. Например, Юлиус Шнайдер сфотографировал спектр Туманности Андромеды и нашел в нем темные линии, такие же, как в спектре Солнца. Это был аргумент в пользу звездного состава.

Рис. 21.7. Распределение 11 475 спиральных туманностей по небу, построенное Карлом Шарлье в начале XX века. Совсем мало туманностей лежит в поясе Млечного Пути (горизонтально проходящем через центр).

«Островные вселенные» получают поддержку.

В 1911 году американский астроном Ф. Вери вычислил расстояние до Туманности Андромеды, предположив, что Новая 1885 года имела такую же светимость, как и другая новая в нашей Галактике, расстояние до которой было известно. Расстояние до звезды, вспыхнувшей в Андромеде, у него получилось 1600 световых лет. По некоторым причинам Вери считал, что диаметр нашей Галактики всего 120 световых лет. Сделав правильный вывод из неверных соображений, он заключил, что туманность с непрерывным спектром располагается за пределами Галактики.

Читать дальше