Рассмотрим еще один пример с узлами, который связан с нашим предыдущим обсуждением конифолдных переходов (в десятой главе): если взять двухмерный бублик и сжать одну из окружностей, проходящих сквозь дырку, до точки, то получим что-то похожее на рогалик с соединенными концами. Если разделить эти два конца и разорвать поверхность, то получится топологический эквивалент сферы. Таким образом, можно считать такой «прищипнутый» бублик или «соединенный рогалик» сферой с одним узлом (или пересечением). Точно так же можно перейти к поверхностям более высокого рода и посмотреть на бублик с двумя дырками: сначала сожмем в точку окружность на «внутренней стенке» между двумя дырками, затем проделаем аналогичную операцию где-нибудь на «наружной стенке» бублика. Объект с такими двумя точками сжатия фактически является сферой с двумя узлами, поскольку, если мы разделим эти две точки и разорвем поверхность, то получим сферу. Дело в том, что если начинать с поверхности более высокого рода, скажем, с двумя, тремя или более дырками, то можно получить кривую или сферу с большим количеством узлов.

Позвольте мне переформулировать задачу в алгебраической геометрии, которую мы пытались решить вначале: для поверхности K3 мы хотим определить количество рациональных кривых с g узлами, которые можно расположить на этой поверхности, для любого значения g (положительного целого числа). Используя обычные методы, математики придумали формулу, которая хорошо работает для кривых с шестью или меньшим количеством узлов, но не с большим. Заслоу и я приступили к решению более общей задачи, то есть к кривым с произвольным количеством узлов. Вместо обычного метода мы взяли теорию струн и рассмотрели задачу с точки зрения бран внутри пространства Калаби-Яу.

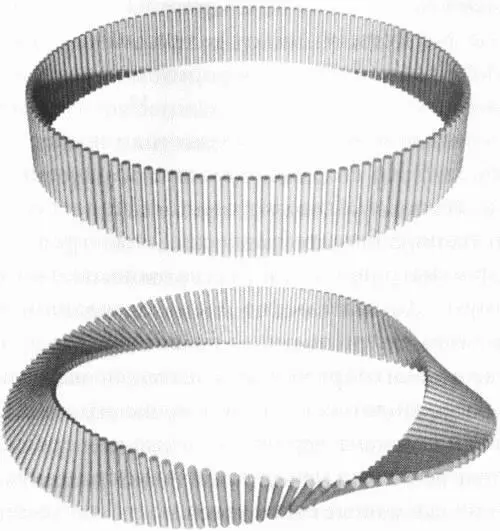

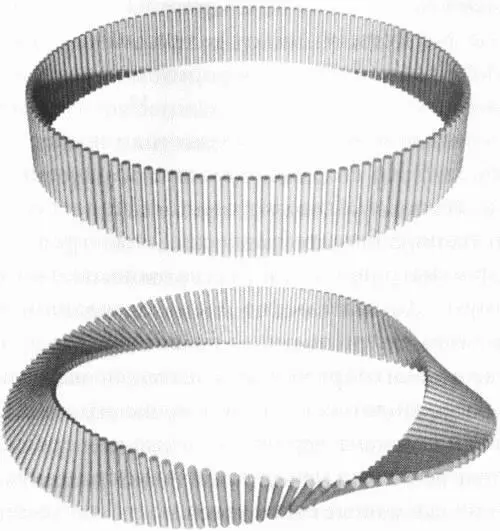

В соответствии с теорией струн существуют браны, связанные с поверхностью K3, которая состоит из кривых (или двухмерных поверхностей, как мы определили ранее), а также так называемого плоского линейного расслоения, присоединенного к каждой кривой. Чтобы получить представление о таком линейном расслоении, представим человека, идущего по экватору с палкой произвольной длины — пусть даже бесконечно длинной, — держа ее перпендикулярно экватору и касательно к поверхности сферы. В конце концов, палка опишет цилиндр, который называют тривиальным линейным расслоением . Если человек во время ходьбы перевернет палку на 180 градусов, то палка опишет ленту Мёбиуса. Кстати, оба этих линейных расслоения являются «плоскими», то есть они обладают нулевой кривизной.

Заслоу и я заметили, что если взять пространство всех бран, содержащих кривые фиксированного рода g , которые связаны с данной поверхностью K3, и затем вычислить эйлерову характеристику этого пространства, то полученное число будет точно равняться числу рациональных кривых с g узлами, которые вписываются в эту поверхность K3.

Таким образом, я и мой коллега переформулировали исходную задачу в другом виде, показав, что все сводится к получению эйлеровой характеристики пространства бран. Затем мы использовали дуализм теории струн, разработанный Кумруном Вафа и Виттеном, для вычисления эйлеровой характеристики. Таким образом, теория струн дала новый инструментарий для решения задачи, а также новый способ формализации проблемы. Ранее алгебраические геометры не могли решить эту задачу, поскольку они не рассматривали браны: им никогда не приходило в голову решить ее в терминах пространства модулей, включающего в себя совокупность всех возможных бран данного типа.

Хотя мы с Заслоу набросали общий подход, полное доказательство было получено только спустя несколько лет другими учеными — Джимом Брайаном из Университета Британской Колумбии и Найчунгом Конаном Лойнгом из Университета Миннесоты. В результате теперь у нас есть математическая теорема, которая является истинной безотносительно к истинности теории струн.

Рис. 13.3.Если вы идете по экватору и все время удерживаете палку параллельно земле по касательной к поверхности, то опишете цилиндр. Если, огибая земной шар, вы перевернете палку на 180 градусов, то опишете более сложную поверхность, имеющую одну, а не две стороны, называемую лентой Мёбиуса

Кроме того, формула, которую мы вывели для расчета рациональных кривых на поверхностях K3, дает функцию для генерирования всех чисел, которые вы получаете для рациональных кривых с произвольным количеством узлов. Оказывается, эта функция по существу воспроизводит знаменитые тау-функции , которые были введены в 1916 году индийским математиком и гением-самоучкой Шринивасой Рамануджаном. [267] S. Ramanujan, “On Certain Arithmetic Functions,” Transactions of the Cambridge Philosophical Society 22 (1916): 159–184.

С тех пор наша функция в сочетании с высказанными Рамануджаном предположениями привела ко многим важным открытиям в области теории чисел. Насколько мне известно, наша работа впервые помогла установить серьезную связь между исчислительной геометрией (предметом расчета кривых) и тау-функцией.

Читать дальше

![Стивен Хокинг - Теория всего[Происхождение и судьба Вселенной]](/books/235925/stiven-hoking-teoriya-vsego-proishozhdenie-i-sudba-thumb.webp)