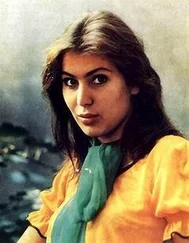

А вот автор фото 60 решает свой портретный снимок в легкой светлой тональности и получает рисунок изображения, близкий к карандашному. И опять это результат сложения собственных тональных характеристик объекта съемки (цвет костюма, фона, других элементов рисунка) и продуманной схемы света.

Если в первом случае для получения темной тональности снимка рисунок держался на единственном световом пятне, теперь для образования общей светлой тональности кадра вся его площадь должна быть насыщена светом. И автор снимка создает светотональный рисунок изображения, освещая портретируемого человека передним общим рассеянным светом (прибор установлен рядом с фотоаппаратом, несколько левее его). Таким образом, светотень, темные тона которой в данном случае разрушили бы тональную собранность кадра, отсутствует. Фон также ярко освещен, и сам по себе он белый. Теперь по тону он совпадает с тонами главного объекта изображения. Свет основного прибора на фигуру падает по нормали, а по контуру фигуры он скользит, меньше отражаясь в сторону объектива съемочного аппарата. Так возникает тонкий теневой контур, отделяющий фигуру от фона.

Нередко снимок получает окончательную тональную доработку в лаборатории, в процессе печати. Например, фотограф может исключить с помощью маски и последующей частичной обработки отпечатка фармеровским ослабителем почти все темные тона объекта, и тогда на картинной плоскости будет доминировать яркий белый тон. Вместе с темными тонами исчезнут и контрасты рисунка и снимок будет напоминать рисунок карандашом,

Такой вариант печати, несомненно, возможен. Но только при условии, что он был предусмотрен уже при съемке и учтен в схеме света. Ведь освещение здесь должно быть бестеневым, на лице не должно быть теневых участков, т. е. темных тонов, которые уже невозможно убрать маскированием при печати или смыть раствором красной кровяной соли, как это можно сделать с краевыми участками изображения.

Важнейшей составной частью общей тональной композиции кадра является его тональная перспектива .

Восприятие человеком пространства неизбежно связано с ощущением воздуха — среды, никогда не бывающей оптически полностью прозрачной, чистота которой — величина переменная, зависящая от множества факторов, и прозрачность которой уменьшается с увеличением толщины воздушного слоя. Вот почему как синоним понятия «тональная перспектива» нередко используют термин «воздушная перспектива», что, как мы увидим дальше, не вполне точно.

Подобно тому как существуют определенные закономерности в линейной перспективе , с которыми мы уже ознакомились, есть они и у перспективы воздушной , которая вызывает у человека ощущение отдаленности, глубины, пространственной протяженности. В целях создания иллюзии глубины, третьего измерения объекта съемки, эти закономерности используют в живописи, фотографии, кинематографии, т.е, во всех видах искусства, где картина создается на двухмерной плоскости и где требуются определенные средства и приемы для создания иллюзии глубины.

Давно подмеченные и разработанные в изобразительных искусствах закономерности тональной и воздушной перспективы состоят в следующем:

— четкость и ясность очертаний предметов теряется по мере их удаления от глаза наблюдателя;

— одновременно уменьшается и насыщенность цветов, которые по мере удаления теряют степень своей выраженности, разбеливаются;

— контрасты светотени в глубине смягчаются;

— глубина, дали кажутся более светлыми, чем фигуры и предметы переднего плана, находящиеся в непосредственной близости к точке съемки.

Таким образом, фигуры и предметы, о которых известно, что они имеют одинаковые контурную и объемную формы и одинаковые цвета, кажутся тем более удаленными, чем больше расплываются их контуры, чем менее четко они различаются глазом, чем менее насыщены их цвета.

Воздух, находящийся между глазом наблюдателя и рассматриваемым объектом, как бы заслоняет предметы, и чем дальше они расположены, тем толще воздушный слой, отделяющий их от наблюдателя, тем менее четко эти предметы видны. А чем ярче освещен воздушный слой, тем более светлыми кажутся дали.

Первые исследования закономерностей воздушной перспективы мы встречаем еще у Леонардо да Винчи (XV век!). «Вещи на расстоянии, писал он, кажутся тебе двусмысленными и сомнительными; делай и ты их с такой же расплывчатостью, иначе они в твоей картине покажутся на одинаковом расстоянии... не ограничивай вещи, отдаленные от глаза, ибо на расстоянии не только эти границы, но и части тел неощутимы». Далее великий художник замечает, что отдаление предмета от глаза наблюдателя связано с изменением цвета предмета. Поэтому для передачи глубины пространства в картине ближайшие предметы должны быть изображены художником в их собственных цветах, удаленные приобретают синеватый оттенок, «...а самые последние предметы, в нем (в воздухе. — Л.Д. ) видимые, как, например, горы вследствие большого количества воздуха, находящегося между твоим глазом и горою, кажутся синими, почти цвета воздуха...». Разумеется, здесь говорится о чистом, не запыленном и не задымленном воздухе, каким он был в Италии XV века!

Читать дальше