Это ложь, обман. Это нищета, влезающая в гигантскую одежду мастеров прошлого. Не верьте им.

Я сам такой! Я заявляю это со стыдом и отвращением. Мне тоже хочется улыбнуться с презрением, когда мне сообщают, что мое произведение непонятно. Я недавно прочел в одном журнале отчет о литературной беседе, которую вели крестьяне-коммунары в коммуне „Майское утро“ на тему о моей повести „Зависть“. Я смеялся, читая их суждения. Ужасно как смешно! Ничего не понимают! Ну, разве это сериозная критика? Вот чудаки! Дети! Ах, ну как они смеют судить? Ведь меня хвалила критика! В толстых журналах меня хвалили! Я умудренный, вековой…

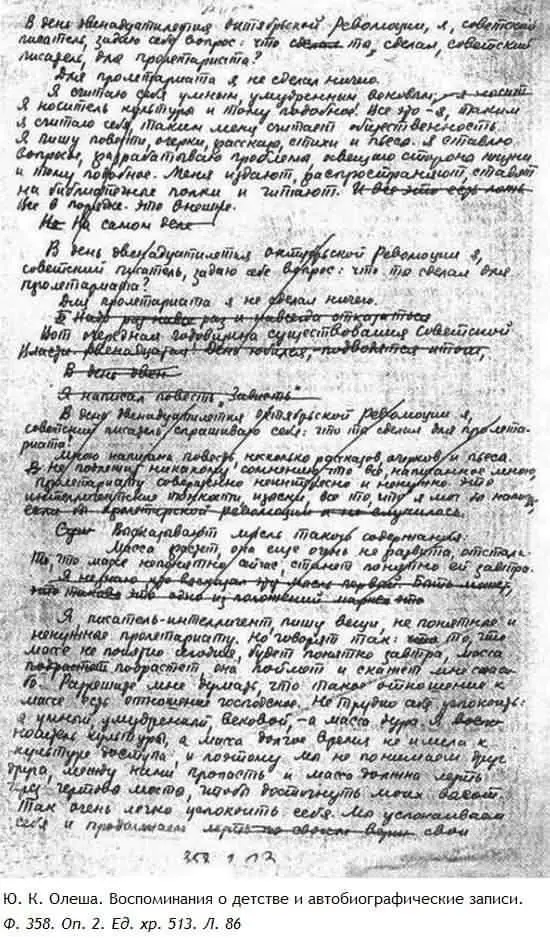

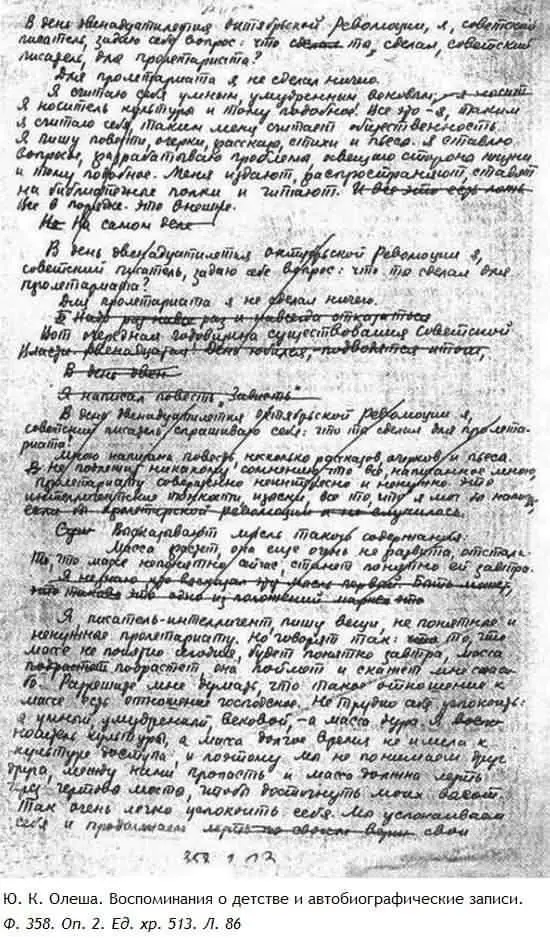

Я очень веселился. И многие веселились вместе со мной. Но вдруг для меня стало ясно: коммунары совершенно правы…» [16] Олеша Ю. К. Воспоминания о детстве и автобиографические записи (1930–1950). Автограф. // Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 513. Л. 85–87.

Неуверенность в собственной правоте. Стремление слиться с массой, уверенными людьми, исповедующими «передовые идеи» эпохи, — и смутное, не столько рационально осмысленное, сколько, быть может, интуитивное отталкивание от них. Двойственное чувство изгойства — и избранности. Проницательный критик ухватывал эту характерную черту субъективного самоощущения интеллигента: он находится «между саморазоблачением — и самовозвеличиванием» [17] Эльсберг Ж. Настроения современной интеллигенции в отражении художественной литературы // На литературном посту. 1929. № 2. С. 44.

.

Та же мучительная раздвоенность миросозерцания и у Мейерхольда: по замечательно точной формуле исследователя, Мейерхольд находится «между призванием пророка, обольщающим государственным предназначением агитатора революционных масс, и положением жертвы» [18] Колязин В. Таиров, Мейерхольд и Германия. Пискатор, Брехт и Россия. М., 1998. С. 72.

.

В 1930 году Мейерхольду 56 лет. Он умеет слишком много. Много понимает, помнит, — что, скорее, мешает, чем облегчает и жизнь вообще, и работу в профессии в частности. Иллюзии сияющего коммунистического будущего не изжиты — но все нарастают сомнения в верности трансформаций, идущих в стране.

Публика, недавно заполнявшая зал ГосТИМа, будто «отплывает» от него, расстояние между режиссером и зрителем все ширится, вырастая в пропасть. Мейерхольд пытается выстроить отношения с новым зрителем нового времени, но, по-видимому, это ему не удается.

Еще осенью 1928 года А. И. Свидерский, выступая с докладом на Пленуме ЦК Всерабис, говорил: «Положение в театре Мейерхольда следующее: театр, как это опубликовано в правительственном постановлении, является убыточным, и это все должны знать. Кассовая его посещаемость упала до 40 %, а в перспективе будет 35 % и ниже, посещаемость вообще по отношению к емкости театра 73 %. <���…> Из этих цифр можно сделать ясный вывод, отвечает ли этот театр настроению рабочего населения? Не отвечает. Это не только кризис хозяйства театра, <���…> но это кризис идеологический. Никто не пытался встать на путь анализа этих цифр, которые имеют громадное идеологическое значение. В то время, как в старых театрах 100 % посещаемости, в театре им. Мейерхольда посещаемость падает» [19] Свидерский А. И. Заключительное слово // Задачи Главискусства ЦК Всерабис. Доклад начальника Главискусства тов. Свидерского на Пленуме ЦК Всерабис (октябрь 1928 г.). Прения но докладу и постановление Пленума ЦК Всерабис / Под ред. А. А. Алексеева, А. А. Гольдмана. М., 1929. С. 111–112.

.

Согласен с ним А. Луначарский, сообщающий, что из академических театров «огромное большинство обходится вообще без всяких субсидий». Между тем «факты говорят, что театр им. Мейерхольда умел распродавать лишь одну треть имеющихся у него мест, другая треть распространялась бесплатно. Но даже и при этом театр пустовал на одну треть. <���…> Сборы во всех остальных театрах неизмеримо выше, чем в театре им. Мейерхольда, посещаемость также несравнимо выше» [20] Луначарский А. Вынужденное объяснение // Комсомольская правда. 1928. 1 ноября.

.

Прежняя театральная публика теперь почти незаметна и вовсе не влиятельна. В ГосТИМ ходит «организованный» зритель, отклики печатают еще надежнее организованные рецензенты. Мейерхольдовский же театр, упорно декларирующий свою приверженность публике пролетарской, в вершинных своих спектаклях для нее чересчур сложен, реально ориентирован на интеллигенцию, апеллирует к художественной элите. По-видимому, единственной отдушиной и возможностью услышать голос понимающего тебя человека остаются диспуты и вечера, «прямой эфир» того времени. Но его становится все меньше.

Читать дальше