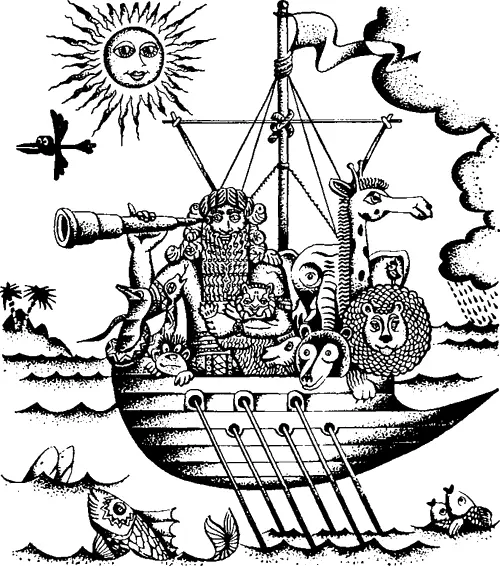

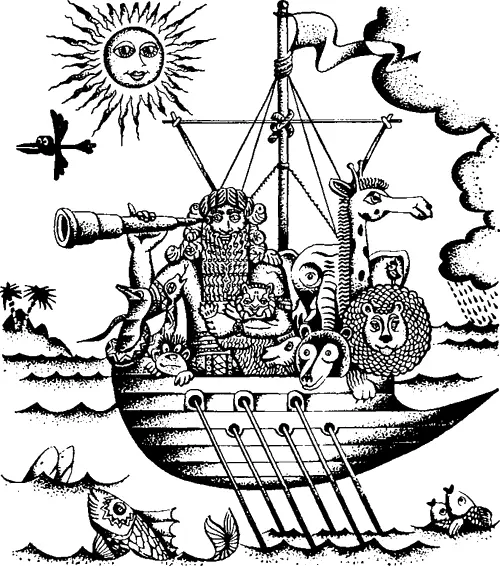

Значит, здесь произошла сильная катастрофа, редко встречающаяся в истории. В представлении жителей Двуречья пространство, охваченное катастрофой, составляло весь мир, и для них наводнение было всемирным потопом — как кара богов грешного человечества. Сказание о катастрофе переходило из века в век — от шумеров к аккадцам и вавилонянам».

Добавим, что это сказание перешло и к ассирийцам, которые записали его на глиняных табличках. Археологи Г. Лэйярд и X. Рассам нашли их во дворце ассирийского царя Ашшурбанипала, а Дж. Смит прочитал и оповестил мир о содержании нескольких из них. Вполне понятно, отмечал З. Косидовский, «едва он их опубликовал, как поднялась буря протеста со стороны ханжей викторианской Англии, для которых Библия была священной богодухновенной книгой. Они не могли примириться с мыслью, что история Ноя — это миф, заимствованный у шумеров». Какие аргументы приводили противники Дж. Смита, чтобы доказать отсутствие связи между этими двумя документами? Это прежде всего то, что библейского героя звали Ной, а шумерского Гильгамеш, что ковчег остановился на горе Арарат, на востоке от реки Тигр, а не на западе от него на горе Нисир и т. д.

Приведенные нами материалы еще раз опровергают «святость» Библии. Ее создавали люди на основе фольклорных, исторических, литературных материалов разных народов.

Что касается эпоса о Гильгамеше, то судьба уготовила ему долгую жизнь. Он был переведен на многие языки мира, в том числе и на русский. Этим мы прежде всего обязаны крупнейшему русскому поэту Н. Гумилеву и советскому ассириологу профессору И. Дьяконову. Н. Гумилев в 1919 году выполнил перевод — переложение эпоса по французскому тексту Э. Дорма, а И. Дьяконов в 1961 году сделал научный перевод эпоса о Гильгамеше с оригинала — с ассиро-вавилонского языка, снабдил его подробным комментарием, привел список литературы, относящейся к эпосу.

На тему эпоса за рубежом написаны драмы, музыкальные пьесы и даже опера. Недавно с успехом прошла пьеса о Гильгамеше в Венгрии.

Как писалась история шумерских городов-государств

Древнейшие государства мира, как признано сейчас учеными, впервые возникли в Древнем Двуречье. Вместе с образованием государств здесь появились классы — эксплуататоров и эксплуатируемых. Чтобы охранять свое богатство, класс эксплуататоров создал аппарат насилия — отряды вооруженных людей. Они защищали его, собирали налоги, вели контроль и наблюдение за рабами, общинниками.

Но государство как институт возникло не сразу. Оно складывалось постепенно. С его становлением и развитием интересно познакомиться на примерах возникновения и формирования шумерских городов-государств.

После прихода шумеров в Древнее Двуречье (4500–4060 гг. до н. э.) у них постепенно стала складываться государственность. В конце IV тысячелетия до н. э. на территории расселения шумеров было создано около двадцати небольших городов-государств, а в первой четверти III тысячелетия до н. э. их стало уже почти сорок. Среди них выделялись Эриду, Ур, Ларса, Шуррупак, Киш, Урук, Лагаш, Ниппур.

Патеси (правители) тех или иных городов-государств делали попытки объединить их в одно большое, централизованное государство. Но часто эти попытки оканчивались неудачей. Этому было много причин, и в том числе социально-экономические, политические и идеологические. Ведь подобное объединение урезало их доминирующее положение в городе-государстве, лишало земельной собственности, подрывало культ божественного происхождения.

Вражда между шумерскими городами-государствами часто приводила к войнам. Причинами было стремление захватить источники воды, леса, территории, пастбища для скота. Например, в результате длительной войны патеси Уммы был разбит, государства Лагаш и Умма объединились. В 2870 году до н. э. правитель другого города-государства, Киша, Месилим подчинил Лагаш и Умму. Но дальше этого объединение Шумера не пошло: в этот период еще не были созданы соответствующие социально-политические условия для объединения всех городов-государств.

Народные массы жили в тяжелых условиях. Особой жестокостью и алчностью отличался Лугальанда — патеси города-государства Лагаш (правил около 2400 года до н. э.). В этот период налоги общинников были увеличены в несколько раз. Для их сбора посылались специальные вооруженные отряды, которые к тому же и грабили население, творили произвол. Возмущенное население содействовало приходу к власти нового правителя по имени Урукагина. В благодарность за это он снизил налоги, стал наказывать тех, кто произвольно завышал их. Но хотя и существовал официальный запрет на увеличение налогов, сборщики ухитрялись завышать их по своему усмотрению.

Читать дальше