Загадочные тектиты — стекловидные камни космического происхождения, детально изученные советским ученым Г.Г. Воробьевым, также выпадали на огромные территории в виде дождей большой плотности. В Европе районом распространения тектитов является Чехословакия: на площади около 10 тыс. км 2было найдено несколько десятков тысяч тектитов. Дождь, состоявший из тектитов, выпал здесь примерно 20 млн. лет назад и охватил территорию, близкую по форме к эллипсу. Правда, Г.Г. Воробьев считает, что дождь этот был не очень густым и расстояние между отдельными тектитами в некоторых случаях достигало многих десятков метров. В дальнейшем в результате деятельности поверхностных вод и тектонических движений произошло перераспределение тектитов и накопление их во впадинах рельефа земной поверхности.

В ряду других крупных космических явлений совершившееся на глазах человека падение Тунгусского метеорита занимает несколько особое место. Сумма всех данных позволяет утверждать, что события 1908 г. вызваны падением небольшой кометы. Она вошла в земную атмосферу утром, двигаясь с востока, т. е. навстречу Земле. На высоте 5—10 км над Землей произошел взрыв колоссальной силы, соответствующий взрыву не менее 3 млн. т тротила, т. е. в 100 раз более сильный, чем атомный взрыв в Нагасаки и Хиросиме. Согласно расчетам, скорость, с которой влетела Тунгусская комета в атмосферу Земли, была от 30 до 40 км/с. К моменту взрыва она снизилась до 16–20 км/с, а масса взорвавшегося тела составила несколько десятков тысяч тонн (остальное испарилось до взрыва). Температура на фронте головной, ударной волны достигала 100000 °C, т. е. в десятки раз превышала температуру поверхности Солнца.

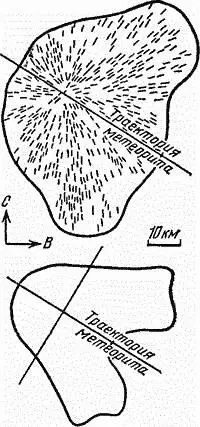

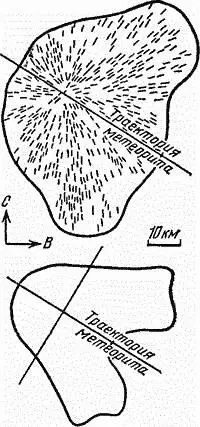

После взрыва образовалась широкая зона поваленных деревьев, форма которой (в виде бабочки) хорошо совпадает с зоной разрушения от баллистической волны (рис. 5), рассчитанной теоретически В.П. Коробейниковым и др.

Рис. 5. Площадь поваленных деревьев после тунгусской катастрофы 1908 г. и расчетная кривая воздушных волн

Горелый лес и слабые ожоги, полученные немногими очевидцами, находившимися на расстоянии сотен километров от эпицентра, дают некоторое представление о термическом эффекте взрыва.

На месте катастрофы найдены лишь многочисленные мельчайшие шарики размером в десятки микрон. Они представляют собой застывшие капельки расплавленного металла или силиката, входивших в состав твердых включений в ядре кометы. Никаких следов повышенной радиоактивности в районе падения метеорита не обнаружено. Спустя несколько дней после катастрофы наблюдалось необычное свечение неба, распространившееся полосой от места падения метеорита до Британских островов. Это было вызвано попаданием в слои атмосферы веществ хвоста кометы. Резкое снижение прозрачности атмосферы, зарегистрированное двумя неделями позже, вероятнее всего, объясняется пылью, выброшенной в верхние слои атмосферы после взрыва.

По своим масштабам тунгусская катастрофа стоит в одном ряду с такими крупнейшими, известными или предполагаемыми, катастрофами, как взрыв и проседание кальдеры вулкана Кракатау, извержение Санторина, связываемое с гибелью Атлантиды, или с такими землетрясениями, как Чилийское или Гоби-Алтайское. Площадь вывороченного леса составляла 20 тыс. км 2(это более чем в 20 раз больше площади Москвы, ограниченней автомобильной дорогой). К счастью, взрыв произошел в совершенно безлюдной местности. Однако если бы эта небольшая комета взорвалась над густонаселенным районом, то размеры катастрофы и число жертв трудно вообразить.

Возникновение жизни и катастрофы

Согласно наиболее разработанной в наше время гипотезе академика А.И. Опарина, выдвинутой впервые в 1924 г., жизнь возникла в определенный момент эволюции Земли как планеты. В тот период в насыщенной водяными парами атмосфере находились кислородные производные углеводородов, аммиак, циан и другие первичные органические соединения, обладающие высокой химической энергией и способные к дальнейшим превращениям. Их появление было возможно лишь при очень высоких температурах. По мере охлаждения Земли температура ее верхних слоев понизилась до 100°. С этого момента на земную поверхность устремились горячие ливни, образовавшие первородный кипящий океан. Вместе с водой упали на Землю и первичные органические вещества. В океане продолжался процесс взаимного присоединения этих веществ, приводивший к появлению все более крупных и сложных частиц. В результате, после того как подобные превращения длились многие тысячи лет, в первичной водной оболочке Земли возникли коллоидные растворы, из которых образовались сгустки студенистых кусков органических веществ, свободно плававших по поверхности океана. Эти сгустки геля в какой-то степени представляли собой первичные организмы (сложная структура, способность к поглощению веществ из внешней среды).

Читать дальше