Зоны глубинных разломов служили местами, где происходил обмен веществом между корой и более глубокими слоями Земли. Из ее недр в результате происходящего в них плавления поступали на поверхность расплавленные лавы. Но в тех же приразломных зонах осуществлялся и обратный процесс — погружение осадков в глубь Земли. Благодаря чередованию эпох сжатия и растяжения давление в зоне разлома сильно колебалось. При падении давления материал коры погружался, а при последующем возрастании уплотнялся.

Геосинклинальные прогибы развивались в течение одного-двух геотектонических этапов длительностью по 180–200 млн. лет, после чего прогибание обычно прекращалось, сменяясь горообразованием и складчатостью. Наступил режим, близкий к платформенному. Через определенный промежуток времени могла заложиться новая система разломов или же частично ожить ранее существовавшая, и геосинклинальный режим возобновлялся.

Возникшие глубинные разломы с равным успехом рассекали как древние платформенные территории, так и пространства, ранее занятые геосинклиналями. Геосинклинальный и платформенный режимы могли чередоваться во времени.

Хотя геологи обычно противопоставляют геосинклинали платформам, становится все очевиднее, что это лишь крайние члены последовательного ряда геологических структур. В пределах платформ обнаружены впадины, например Прикаспийская синеклиза на Восточно-Европейской платформе, где мощность осадков достигает 25 км, как и в геосинклинальных прогибах. С другой стороны, известны геосинклинальные прогибы, например Карпаты, где мощность не более 5–7 км, что часто встречается на платформе.

Но не следует и преуменьшать различие платформ и геосинклиналей. Последним свойственны не только большие мощности осадков и контрастное их изменение, но и сложная складчатость, а также интенсивный магматизм: излияние лав или внедрение крупных магматических тел — батолитов.

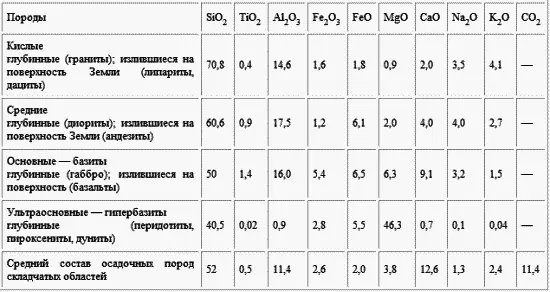

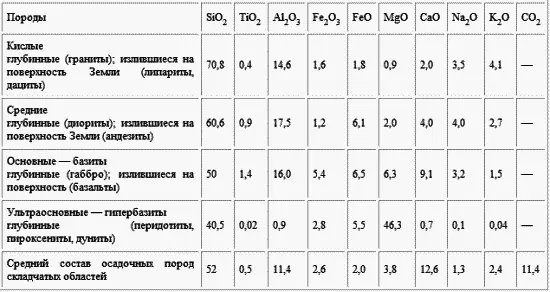

Магматические породы земной коры различаются по химизму и структуре. В зависимости от химического состава магматические породы разделяются на четыре группы: кислые, средние, основные, ультраосновные (табл. 2).

Таблица 2

Кислыми именуются породы, в которых содержание SiO 2достигает 70 %. Типичный представитель кислой породы — гранит. В средних по составу магматических породах кремнекислоты меньше 65 %, в основных — не более 50 %. Наконец, на земной поверхности, правда редко, встречаются и ультраосновные породы, в которых процентное содержание SiO 2не превышает 40–45 %. Содержание магния и железа изменяется в обратной последовательности. В ультраосновных их больше всего, а в кислых — всего лишь несколько процентов. Как кислые, так и основные породы могут различаться и по содержанию щелочных элементов (Na, К) и т. п.

Если магматические породы излились на земную поверхность и застыли в виде лав, то они плохо раскристаллизованы, минералы почти не видны. Такие породы называются эффузивными. Магматические породы, застывшие на глубине нескольких километров, именуются интрузивными. В зависимости от химического состава эффузивные породы разделяются на кислые (липариты), средние (андезиты) и основные (базальты). Разумеется, существует огромное число переходных разностей, для которых петрографы предложили специальные наименования.

Сравнительное изучение геологических структур с разной историей позволило установить, что развитие нашей планеты имело определенную периодичность. Длительные циклы преобладавшего погружения, сопровождавшегося накоплением осадков, сменялись более кратковременными периодами поднятий, складкообразования и размыва. Обнаружены циклы разных порядков. Наиболее крупными за последние 500–600 млн. лет геологической истории являются каледонский, герцинский и альпийский геотектонические этапы. Длительность каждого из них приблизительно 180 млн. лет. В последнее десятилетие выделен так называемый байкальский геотектонический этап, который предшествовал каледонскому, однако по длительности он равен или даже больше каледонского, герцинского и альпийского, вместе взятых. По-видимому, байкальский этап отвечает более крупному мегаэтапу высшего порядка. Геотектонические этапы не совпадают с эрами, выделенными на основании изучения истории органической жизни планеты.

После окончания геотектонического этапа, часто завершавшегося горообразованием, одни геосинклинальные зоны вновь вовлекались в прогибание, другие же длительное время оставались как бы законсервированными — становились платформами. Такие зоны получили название по времени последнего этапа прогибания. Геосинклинальные зоны, прекратившие прогибаться и смятые в складки к концу байкальского этапа, стали именоваться байкалидами, к концу каледонского — каледонидами, далее — герцинидами и альпидами.

Читать дальше