Представим себе, что путем многократных перегонок и фильтраций нам удалось получить некоторое количество воды, не содержащей ни одной даже мельчайшей частички пыли. Зальем эту «оптически пустую» воду в аквариум. Вообразим, кроме того, что ее молекулы равномерно распределены по всему объему и застыли на какое-то мгновение в таком положении. Направим теперь на одну из стенок нашего аквариума параллельный пучок света и посмотрим сбоку. Оказывается, ничего не видно.

Но стоит слегка подогреть воду, заставить шевелиться молекулы, и сейчас же станет различим едва заметный пучок проходящего через воду света.

Добавим в воду немного пыли или несколько капель молока. Пучок света теперь виден совершенно отчетливо.

Что же произошло?

Пока свет проходил через абсолютно однородную воду, рассеяние отсутствовало, поэтому мы ничего не видели через боковую стенку аквариума. Однако достаточно было нарушить однородность среды, подогрев ее или засорив посторонними включениями, и пучок сразу стал заметен, так как произошло частичное рассеяние света пучка. Чем же это объяснить?

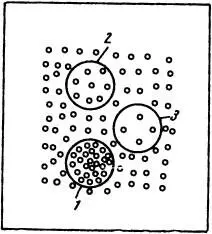

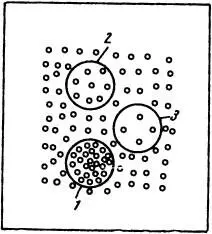

Рис. 5.Флуктуация молекул:

1 — объем со средним количеством молекул; 2 — флуктуация с уменьшением плотности; 3 — флуктуация с увеличением плотности

С повышением температуры «застывшие» молекулы пришли в движение, беспорядочно собираясь в одном месте и образуя «пустоты» в другом, т. е. равномерное распределение молекул в объеме воды нарушилось. Такие нарушения называют флуктуациями плотностивещества.

Наглядно представить себе происшедшее можно, взглянув на рис. 5. Когда мы добавляли в «оптически пустую» воду пыль или капли молока, то тем самым нарушали однородность воды посторонними включениями, которые оказались в ней во взвешенном состоянии в виде твердых частиц (пыль) или эмульсии жира (молоко). Таким образом, в первом случае мы наблюдали рассеяние света, вызванное молекулами вещества, т. е. молекулярное рассеяние света, а во втором — рассеяние, обусловленное взвешенными частицами. Надо отметить, что оптические свойства этих частиц должны отличаться от оптических свойств воды, иначе никакого нарушения однородности не произойдет и свет рассеиваться не будет.

Впервые рассеяние света мелкими частичками, размеры которых меньше длины световой волны, исследовал английский физик Рэлей. Интенсивность рассеяния такими частичками обратно пропорциональна четвертой степени длины волны. Другими словами, если мы возьмем равный по интенсивности фиолетовый и красный свет, то энергии в рассеянном пучке фиолетового света будет почти в 17 раз больше, чем в красном.

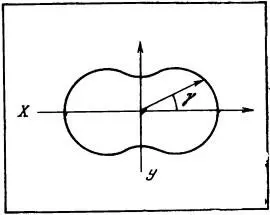

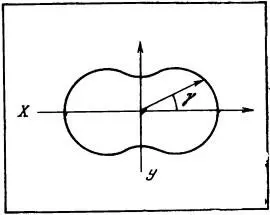

Рис. 6.Индикатриса рэлеевского рассеяния

Если интенсивность излучения, рассеянного под углом 90° относительно первоначального направления, обозначить I 90 , то интенсивность рэлеевского рассеяния по всем другим направлениям ( I Y ) будет подчинена определенной закономерности:

Произведя элементарно простой расчет и отложив на графике интенсивность рассеяния под различными углами в виде векторов соответствующей длины, можно, соединив концы этих векторов плавной кривой, получить так называемую индикатрису рассеяния (рис. 6). По форме этой индикатрисы видно, что при рэлеевском рассеянии вперед рассеивается столько же света, сколько и назад, т. е. рассеяние симметрично относительно осей х и у. Естественно, чем больше в воде рассеивающих частиц, тем сильнее будет рассеиваться свет.

В 1908 г. М. Смолуховский предположил, что скопления молекул, возникающие из-за флуктуаций плотности, могут рассеивать свет так же, как и материальные частицы. А. Эйнштейн дал дальнейшую математическую разработку теории Смолуховского. Выведенные уравнения позволили рассчитать величину рассеяния, которое происходит в воде за счет флуктуаций плотности. Полученные величины оказались настолько малы, что объяснить ими рассеяние, наблюдаемое в море, было невозможно. Даже в самых чистых океанских водах молекулярное рассеяние играет отнюдь не главную роль. Чем же рассеивается свет в чистейших водах морей и океанов?

Читать дальше

![Джеймс Баллард - И пробуждается море [Здесь было море]](/books/27389/dzhejms-ballard-i-probuzhdaetsya-more-zdes-bylo-mor-thumb.webp)