Три чеченских нахара. Пожалуй, наиболее эстетичная непризнанная валюта девяностых годов. В хождение купюры не введены. Хранятся и ныне на территории Чеченской республики.

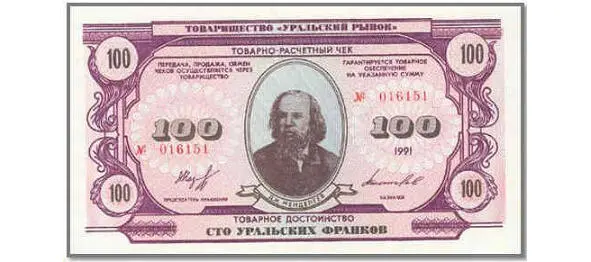

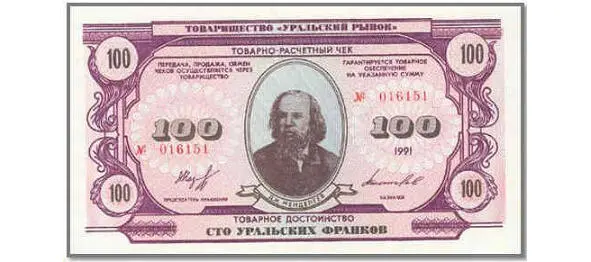

Сто франков вызревающей в начале 90-х «Уральской республики».

С подачи, как считается, министра финансов, к тому времени – Премьер-министра СССР, Валентина Сергеевича Павлова, проводится известная денежная реформа. В девять часов вечера, 14 января 1991 года, по телевидению объявляется об изъятии из обращения и обмене 50-ти и 100 рублевых купюр образца 1961 года. Ограничения: обмен производится всего три дня – с 23 по 25 января (со среды по пятницу), и не более 1000 рублей на человека. Возможность обмена остальных купюр рассматривается особыми комиссиями до конца марта. Находчивые люди обменивают «излишки» крупных денег там, где о выступлении по ТВ еще не известно – у таксистов, в железнодорожных вокзалах, ресторанах, и т. п. Второго апреля того же года, в рамках «шоковых реформ», втрое повышаются цены.

Эксперименты с деньгами продолжаются, уже в новой плоскости. Так, 13 июля 1990 года, на месте Государственного Банка СССР, образуется Центральный Банк России. Согласно Конституции РФ (12 декабря 1993 г.), статья 75, денежная эмиссия осуществляется исключительно ЦБ РФ. Такое положение, существует еще с момента основания банка, являющегося, как и Федрезерв США, учреждением частным (управляемым и поныне, бывшим выпускником Колумбийского университета США), последняя Конституция лишь закрепляет status quo. Каким-то образом все это связано с возможностью торговли нефтью и газом на международном рынке, но подробное раскрытие механизма выходит за рамки книги. Так же, как и Федрезерв во время Великой Депрессии, ЦБ ужимает денежную массу, совершает государству обильное кровопускание, продает народные деньги под ставку 210% годовых. Предприятия лишаются кредитных линий, и, в большинстве своем, увы, останавливают производство. Не в лучшем положении оказываются и сельские хозяйства. Оставшаяся не у дел госсобственность обретает новых хозяев. Положение вещей можно сравнить и с тем, что сложилось в Веймарской республике начала 20-х годов. Корыстные, вошедшие в сговор, либо просто обезумевшие банкиры изначально взвинчивают процентную ставку. Несмотря на то, что средства производства, трудолюбие и пунктуальность немцев остаются в сохранности, страна окунается в пучину гиперинфляции, голода и националистических идей. Организовать экономический взлет помогает государственный банковский надзор, введенный в конце двадцатых, но этот успех приписывает себе уже, набравшая популярность партия Гитлера.

…Таков занавес некогда великого и могучего СССР.

Попробуем теперь найти ту грань, до которой супердержаву все еще можно было спасти, и даже приумножить. Каким образом? Здесь сознание раздваивается, приходится отчаянно спорить с самим собой.

Допустим, сталинизм, эта страшная родовая травма, обусловившая большинство болезней нового государства, осталась как есть, здесь ничего не изменишь. Как бы мы, опираясь на свои нынешние знания и чувства, постарались перестроить будущее? Стремление к коммунизму, объединению душ, ведению хозяйства, как в дружной семье – присуще человеку, мечта эта запечатана в подсознании с самого детства. Другое дело, что неосознанные детские мечты – плохая основа для экспериментов в пределах страны и, тем более, Земного Шара. Нет ничего страшнее предоставленного своим капризам ребенка – это гаитянский тонтон-макут, китайский хунвейбин, и еще неизвестно что.

…В свое время 19-ти летний В. И. Ленин получил под свое управление село Акаевка, недалеко от Самары. Некий богатый старообрядец Серебряков разделил свою землю (1200 га) на участки, которые за очень небольшие суммы продавал народовольцам. И сам он, и революционеры считали, что эти имения станут сетью социалистических коммун, ведь построение светлого общества надо начинать с себя. Итак, в ведении будущего вождя оказались 45 гектар земли, ферма в 14 выписанных из Германии коров, дающих по 3000 литров молока в год, 6 датских лошадей-тяжеловесов и сырный заводик. Для работы использовались малоземельные крестьяне-батраки, но, если пахать они еще могли, то ухаживать за болезненными «импортными» коровами и лошадьми – практически нет. Ильич надо признать, может и любил простого рабочего, но, внятно объяснить ему, что надо делать, и какие последуют санкции на халтуру, не умел. Промучившись с год, Ульяновы наняли немца-управляющего, но имение все равно «давало план» в пять раз меньше ими задуманного. В конце концов, имение продано уже по капиталистическим ценам, в четыре раза дороже, за 3500 рублей. Ленин с год работал помощником присяжного поверенного. По этому периоду историки сформировали два мнения.

Читать дальше