1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 В дополнение к этим минимальным характеристикам необходимо, на наш взгляд, упомянуть и о такой особенности университетов, как возможность отбора и формирования собственного штата преподавателей, исследователей, административных работников, а главное – студентов, что ещё более затрудняет контроль над их деятельностью со стороны государства и общества. Школы должны обучать всех, но они не готовят своих будущих учителей. Компании принимают на работу новых сотрудников и обучают их, однако это не является основным в их деятельности. В отличие от них формирование будущих учёных, исследователей и преподавателей – не просто одна из функций университетов, а неотъемлемо присущая им характеристика, обеспечивающая преемственность и сохранение традиций. Уже со студенческой скамьи молодых людей приучают к свободному интеллектуальному творчеству, к автономии и выбору собственных приоритетов. Именно поэтому понимание академических свобод и их чёткое обозначение людьми, не принадлежащими к университетскому сообществу, как правило, затруднено.

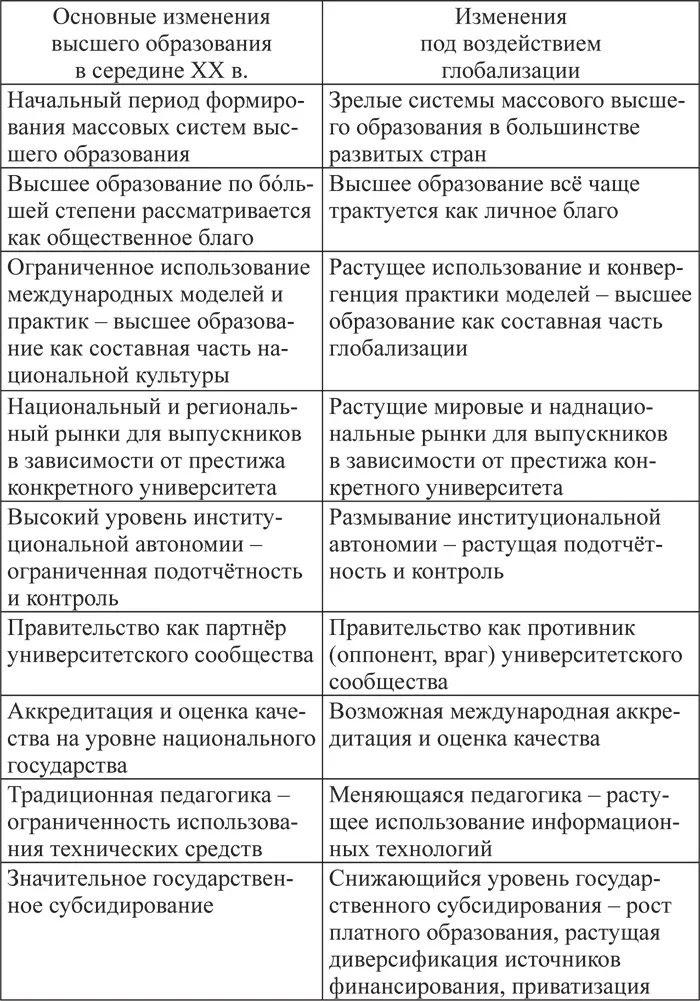

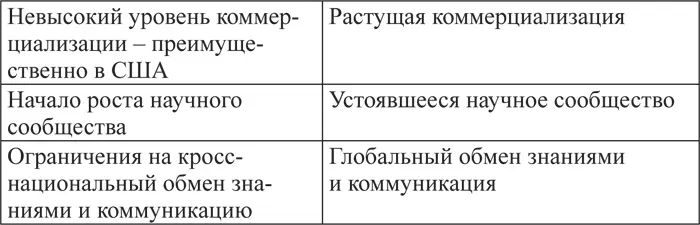

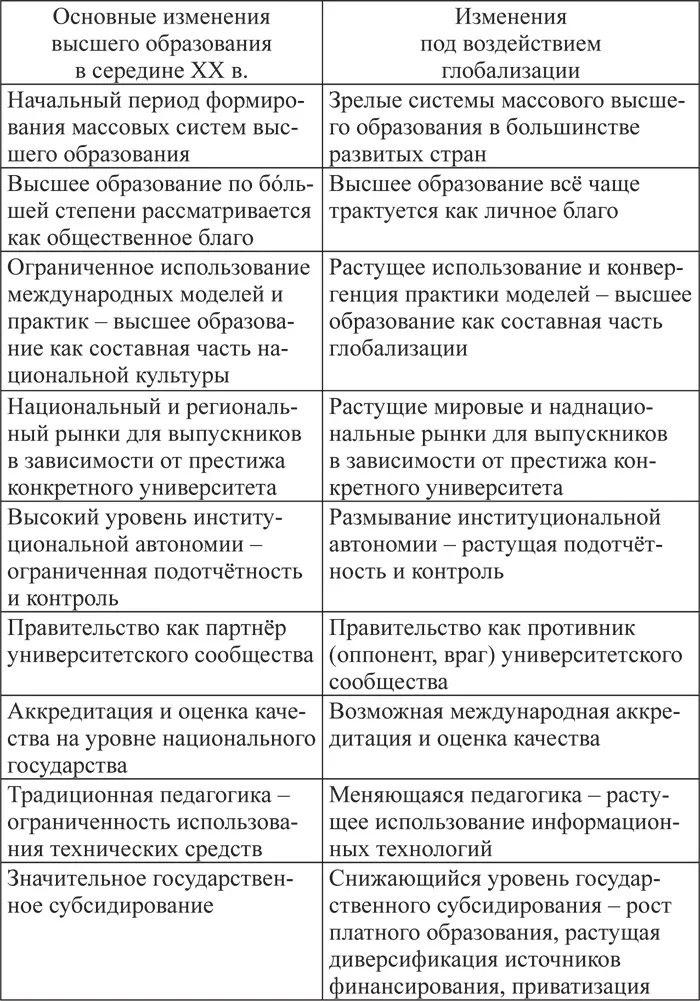

Главный вопрос, который сегодня задаётся в связи с высшим образованием, это вопрос о том, произошли ли в этой сфере кардинальные изменения под влиянием глобализации. Когда мы говорим о глобализации высшей школы, то нередко используем это слово как синоним интернационализации. Однако вряд ли это может трактоваться как нечто абсолютно новое. Образование и наука изначально по своей природе наднациональны. Университеты одной страны всегда перенимали опыт университетов других стран, учась друг у друга, а с конца XIX в. существование европейских империй естественным путём вело к распространению европейских моделей по всему миру. Однако в последние десятилетия XX в. и ещё более заметно в начале нового столетия происходит одновременная трансформация масштаба высшего образования практически во всех развитых странах (да и в ряде развивающихся), сопровождающаяся введением аналогичных организационных и финансовых форм, что свидетельствует о серьёзном отходе от существовавших ранее национальных традиций в этой сфере.

На основе ряда сравнительных исследований, проведённых в последние годы [19] См., напр.: Globalization's Muse: Universities and Higher Education Systems in a Changing World. Berkley / J.A. Douglas, C.J. King. I. Feller (eds.). – Calif: Berkley Public Policy Press, 2009; Case J. M., Huisman J. Researching Higher Education: International Perspectives on Theory, Policy and Practice. – L.: Routledge, 2016; The Future University: Ideas and Possibilities / R. Barnett (ed.). – New York and Abingdon: Routledge, 2012.

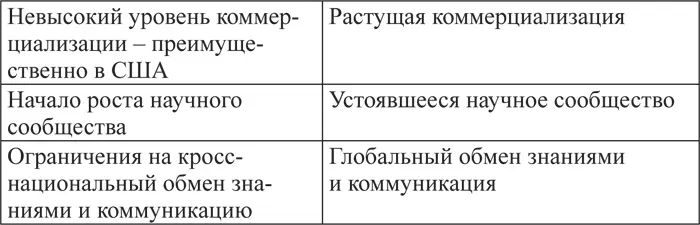

, можно составить сводную табл. 1, позволяющую, на наш взгляд, выявить наиболее существенные изменения, произошедшие в сфере высшего образования.

Таблица 1. Сравнительный анализ основных изменений в сфере высшего образования середины XX в. и под воздействием глобализации

Оценивая происходящее, следует, на наш взгляд, подчеркнуть, что далеко не все из этих изменений носят революционный характер. Так, например, использование ИКТ в учебном процессе является просто распространением на сферу высшего образования тех инновационных изменений, которые произошли в жизни общества в целом. Конечно, компьютеризация оказывает существенное влияние на методы обучения, но вряд ли можно говорить о полной трансформации этого процесса. Также можно усомниться в качественных изменениях академического сообщества. Безусловно, ускорение обмена информацией между специалистами из разных стран и университетов, широкое использование английского языка как средства научной коммуникации влияют на общую ситуацию в высшем образовании, однако опять же речь скорее идёт об интенсификации, чем о трансформации. В то же время вопрос о том, представляет ли высшее образование общественное или личное благо, затрагивает основы социальной жизни, ценностных ориентаций и влияет на сам характер функционирования общественных систем.

Однако в центре внимания, безусловно, должна находиться та совокупность изменений, которая сигнализирует о замене национального компонента интернациональным. Одним из важнейших аспектов подобного рода трансформации является всё возрастающая мобильность студентов. При этом если вначале основными точками притяжения были университеты США и Великобритании, то в последние годы в роли региональных рекрутёров на первый план стали выходить Сингапур и Австралия. Ещё в конце 1990-х гг. перед австралийскими университетами была поставлена задача резко увеличить доходы от иностранных студентов. В результате вскоре они составили более 2,5 % от общего числа обучающихся [20] Barnett R. Imagining the University. – Abingdon and New York: Routledge,2013. – P.47.

. Сегодня эта цифра уже превышена целым рядом университетов Великобритании, США и других стран. Особенно велико их число на магистерских и докторских программах. Так, в Лондонской школе экономики к 2010 г. число иностранных студентов превысило 60 % [21] Barnett R. Op. cit. – P.49.

.

Читать дальше