Но золото действительно использовалось для финансирования индустриализации. Только золото, которое добывалось в стране. В 1920-е годы объемы добычи сильно просели даже по сравнению с дореволюционными. В отдельные годы послереволюционного десятилетия годовая добыча измерялась всего несколькими тоннами. К концу 1920-х гг. Советский Союз выходит на дореволюционный уровень (в 1928 году было добыто 28 т). Данные о добыче в 1930-е годы до сих пор не рассекречены, но по разным вторичным источникам можно понять, что к середине десятилетия добыча вышла на уровень, равный примерно 100 т металла в год. А к концу десятилетия некоторые называют цифру годовой добычи до 200 т в год. Правда, есть сомнения, что добываемое золото активно использовалось для оплаты импорта машин и оборудования. Поскольку имеется достаточно много свидетельств того, что золото шло в государственный резерв. Страна готовилась к войне, а золото рассматривалось в качестве стратегического ресурса. Минимальные оценки золотого резерва СССР, накопленного к началу Великой Отечественной войны, – 2000 тонн. «Валютный цех», созданный за Уралом и особенно на Дальнем Востоке, продолжал активно работать и в годы войны. Американцы, между прочим, приняли положительное решение о программе ленд-лиза Советскому Союзу с учетом такого аргумента, как наличие эффективно функционирующего «валютного цеха» на Дальнем Востоке (США предусматривали возможное частичное погашение долга Советским Союзом по программе ленд-лиза).

Заканчивая тему золота, хочу сказать, что определенную роль сыграл и такой источник драгоценных металлов, как сеть магазинов Торгсин (скупка драгоценных металлов и валютных ценностей у населения и иностранцев в обмен на дефицитные потребительские товары). Максимальные объемы принятого от граждан золота были зафиксированы в 1932 году – 21 т и в 1933 году – 45 т. Правда, после существенного улучшения продовольственного снабжения городов с середины 1930-х годов скупка драгоценных металлов через магазины Торгсин стала резко падать.

Непропорциональное большое внимание уделяется такому источнику получения валюты, как распродажа художественных ценностей Эрмитажа и других музеев страны. Была создана специальная организация «Антиквариат» (в ведении Наркомата внешней торговли), которой были переданы картины из разных музеев в количестве 2730 единиц. В фонде «Антиквариата, как отмечают специалисты, наиболее ценных произведений искусства не было. Продажи проходили в условиях мирового экономического кризиса, когда спрос был низким. Реализовано было менее половины фонда -1280 картин, остальные вернулись на свои места. В общей сложности выручка от реализации художественных ценностей музеев составила около 25 млн. зол. рублей.

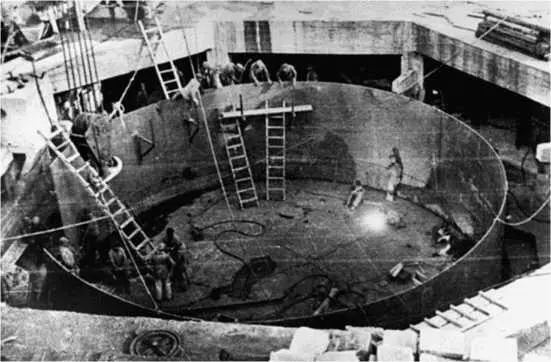

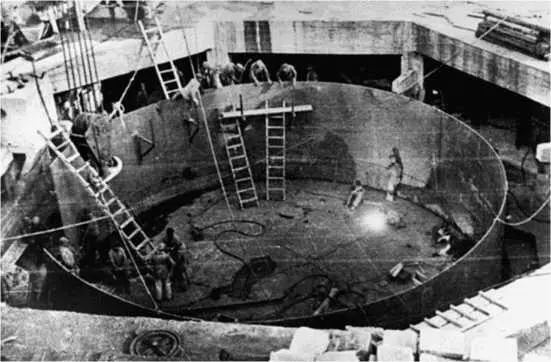

Панорама строительства Магнитогорского металлургического комбината, 1930 г.

Закладка первой доменной печи Магнитогорского металлургического комбината 1 июля 1930 года

Существует рассчитанная на не очень грамотных людей версия, что, мол, индустриализацию в Советском Союзе проводили иностранные компании. Сначала в основном американские, потом английские и частично французские. А за несколько лет до начала войны – германские. Что значит «проводили»? Некоторые полагают, что иностранный бизнес пришел в Советский Союз со своими инвестициями. Нет, они приходили в нашу страну не с деньгами, а для того, чтобы заработать. Они выступали в качестве поставщиков машин и оборудования, они осуществляли проектирование предприятий, проводили строительно-монтажные и пусконаладочные работы на предприятиях, они обучали наших соотечественников управлять машинами и оборудованием и т. п. Особо следует отметить американскую фирму Альберта Куна, которая первая пришла на советский рынок, спроектировала и построила 500 крупных и крупнейших промышленных объектов. Среди них такие гиганты, как Днепрогэс, Сталинградский и другие тракторные заводы, Магнитогорский металлургический комбинат, Нижегородский (Горьковский) автомобильный завод и др. Ведущими торговыми партнерами в годы первой пятилетки стали гиганты американского бизнеса General Electric, Radio Corporation of America, Ford Motor Company, International Harvester, Dupont de Nemours и другие. Но еще раз подчеркну: они приходили к нам не с деньгами, а за деньгами. Для нас момент был крайне благоприятный, в мире бушевал экономический кризис. Западные компании, даже гиганты бизнеса открыто нарушали или хитростью обходили многочисленные запреты западных правительств на сотрудничество с СССР (до конца 1929 года торгово-экономическая блокада нашей страны была, пожалуй, более жесткой, чем нынешние санкции Запада в отношении Российской Федерации; кризис блокаду ослабил).

Читать дальше