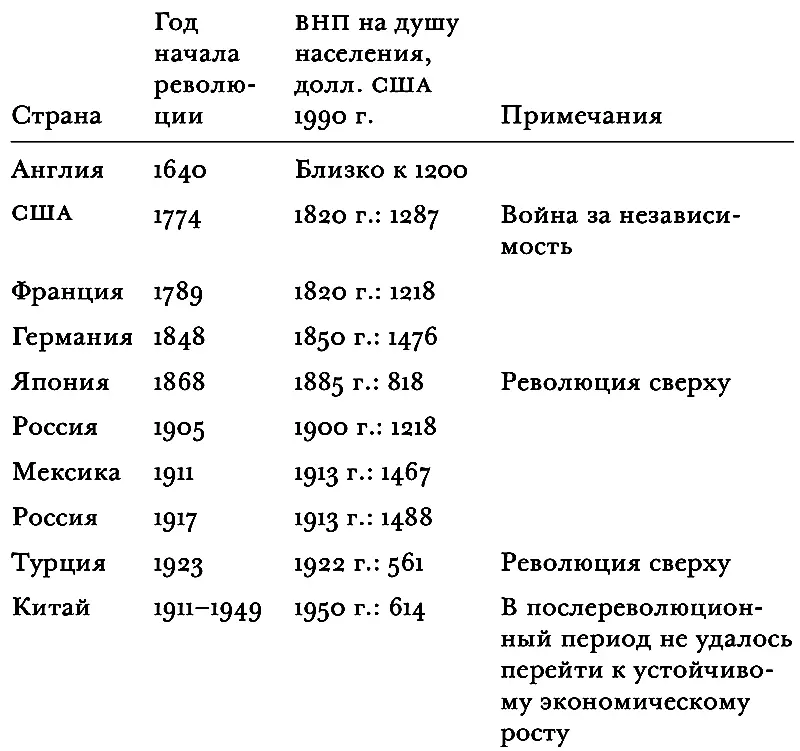

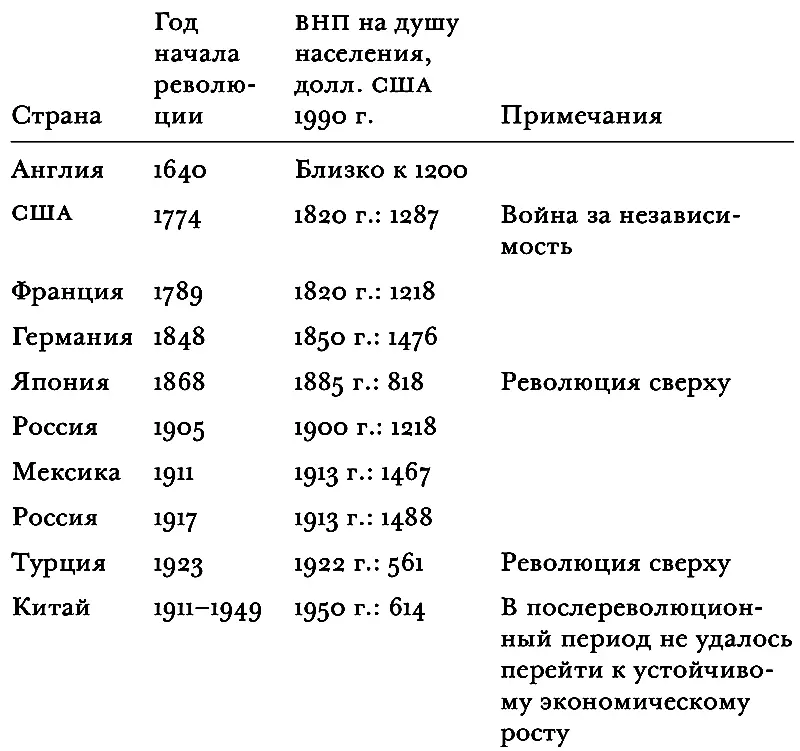

4. Уровень экономического развития и революции

Революции нового времени происходили в странах сопоставимого уровня среднедушевого ВВП – около 1200–1400 долларов 1990 года (см. таблицу, где представлены расчеты А. Мэддисона). Похоже, что именно в этот период процессы социальной динамики настолько активизировались, что могли выйти из-под контроля элиты (власти) и привести к разрушению существующих государственных институтов. Таким образом, применительно к аграрному обществу можно говорить о наличии некоторого исторически и экономически обусловленного этапа, когда риск революции повышается.

Вместе с тем некоторые страны оказывались способными провести назревшие преобразования под контролем элиты и при сохранении государства. Как правило, это происходило на уровне среднедушевого ВВП, который был существенно ниже «уровня начала революции».

5. Крах государства как конституирующая характеристика революции

Крах государства проистекает из раскола общества, основных социальных и политических сил по вопросу о базовых ценностях и ориентирах развития страны. Этот крах является одновременно и крахом (банкротством) национальной элиты, поскольку именно элита должна направлять общественные силы по пути прогресса, обеспечивая одновременно социально-политическую устойчивость.

ТАБЛИЦА. Уровень ВНП на душу населения в периоды революций

Источники: Maddison A. Monitoring the World Economy 1820–1992. Paris: OECD, 1995; Стародубровская И., Мау В. Великие революции… Гл. 3.

Накануне революции в элите наблюдаются сильные дезинтеграционные процессы, и верхние слои общества превращаются в сложную мозаику социальных групп с разнообразными и противоречивыми интересами: экономически сильные социальные группы, не имеющие доступа в элиту; «новички», не до конца признанные традиционной элитой (которая также изначально внутренне неоднородна), но, в свою очередь, стремящиеся не допустить ее дальнейшего расширения; преуспевающая часть традиционной элиты; разоряющаяся часть традиционной элиты и т. п.

6. Стихийность революционного процесса

Крах государства предопределяет доминирование элемента стихийности в разворачивании революционного процесса. Это менее управляемый период нежели «мирное время».

7. Стихийность и закономерность революционного процесса

Усиление стихийности обусловливает наличие некоторых закономерностей революции, которые имеют объективный характер [2] Анализ закономерностей революции подробно рассматривается в: Crane B . The Anatomy of Revolution. Revised and Expanded Edition. N. Y.: Vintage Books, 1965; Стародубровская И., Мау В . Великие революции…

.

Можно выделить следующие общие характеристики (закономерности) революционных трансформаций.

1) Системное и глубокое преобразование всех сторон жизни общества (комплексный характер преобразований).

2) Революция является продуктом развития внутренних сил данной страны. Именно поэтому революция не может быть навязана извне. Хотя внешний фактор нередко играет определенную роль – как катализатора революции, так и барьера на пути ее развития.

3) Наличие определенных фаз (этапов) революции.

4) Крах государства и сохранение слабого государства на протяжении революции.

5) Революционный экономический кризис как особый экономико-политический феномен.

6) Политический характер экономических процессов, прежде всего инфляции и преобразования отношений собственности.

8. Фазы революционной трансформации

Наличие фаз полномасштабной революции – одно из основных проявлений закономерностей революции.

Таковыми фазами являются:

1) «Розовый период» революции, когда все общество кажется единым в противостоянии старому режиму. Эта иллюзия единства становится, в частности, причиной принятия экономически необоснованных (по сути, популистских) решений, которые приводят к резкому усугублению экономического кризиса.

2) Поляризация, когда становится очевидно, что разные социальные силы (группы интересов) имеют не просто различные, а подчас противоположные представления о конечных целях революции. Начинаются продолжающиеся на всех дальнейших этапах попытки остановить революцию на той или иной ее стадии.

3) Радикальная фаза, на которой преобразования проходят точку невозврата.

4) Термидор, то есть начало торможения революции и появление контуров новой, постреволюционной нормальности.

Читать дальше