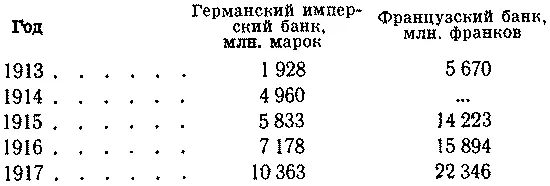

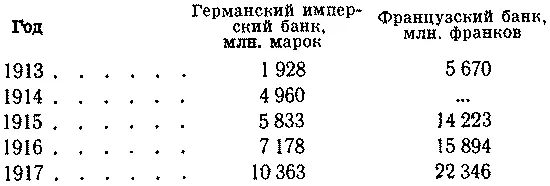

Все факты свидетельствуют о том, что в большинстве воюющих стран эта возможность превратилась в реальность. Во всех воюющих странах нарицательная стоимость обращающихся банковых билетов настолько увеличилась, что превзошла реальные потребности обращения, даже если принять во внимание продажу товаров в основном уже не в кредит, а за наличные деньги. В качестве примера мы приводим данные на середину ноября соответствующего года об обращении банковых билетов немецкого и французского эмиссионных банков по полной нарицательной стоимости:

Нарицательная стоимость находящихся в обращении банковых билетов в Германии увеличилась более чем в 5 раз, во Франции — приблизительно в 4 раза, в Венгрии — в 7 раз. Но так как во Франции и Германии товарооборот, выраженный в количестве труда, гораздо меньше, чем был до войны (ведь миллионы производителей погибают на фронте), а общая нарицательная стоимость банковых билетов, наоборот, увеличилась в 4—5 раз (нарицательная стоимость каждого банкового билета и теперь формально соответствует тому же количеству золота, значит и тому же количеству труда, что и до войны), то полная покупательная способность банковых билетов упала. Упала настолько, что за банковый билет в 5 раз большей нарицательной стоимости можно купить товар, содержащий только такое количество труда, которое до войны соответствовало в 5 раз меньшей нарицательной стоимости. Мы имеем дело с таким случаем, который Гильфердинг охарактеризовал следующим образом: «При чистом бумажно-денежном обращении с принудительным курсом, при неизменности времени оборота стоимость бумажных денег определяется суммой цен товаров, которые должны пройти через сферу обращения. Бумажные деньги здесь приобретают полную независимость от стоимости золота и непосредственно отражают стоимость товаров...» [25] P. Гильфердинг , Финансовый капитал, Соцэкгиз, 1959, стр, 63.

.

4. «Трагедия» денег в военное время

Каким бы теоретически ясным ни казался вопрос об обесценении искусственно пущенных в обращение банковых билетов, мы считаем, что для его полного понимания необходимо рассмотреть сам процесс обесценения. По нашему мнению, дело обстоит следующим образом.

Во время войны правительство покупает у своих граждан настоящее имущество и дает вместо него формально банковые билеты, а с точки зрения их экономической сущности просто государственные бумажные деньги. Что может сделать с ними новый владелец, получивший их в счет своего имущества? Если он покупает на них потребительские товары, то очевидно, что этим способствует усилению дороговизны, т. е. падению покупательной силы денег. Чем больше покупателей в условиях ограниченного количества товаров, тем больше растут цены. Здесь проявляется еще одно обстоятельство, которое усиливает влияние спроса на уровень цен. Дело в том, что государство — отличный покупатель. Ведь с точки зрения милитаризации решающий фактор — полное и многостороннее удовлетворение потребностей армии, а цены — дело второстепенное, и поставщики армии реализуют государству свои товары по очень выгодным ценам. Нарицательная стоимость банковых билетов, которые получают поставщики в счет проданного имущества (пшеницы, вооружения, сукна и т. д.), значительно превышает ту сумму, в которую они сами оценивали свое имущество до войны. Все, кто имел во время войны какие-нибудь товары для продажи, обогатились. Во всяком случае, такова видимость. Естественно, что люди, которые за свои товары получили гораздо больше денег, чем когда-либо могли себе представить, и неожиданно стали в собственных глазах богатыми людьми, — эти люди не очень беспокоятся о том, сколько денег дают за какой-нибудь товар. Для них все дешево. Армия нуворишей покупает все: продовольствие, шелка, мебель и ковры, картины и скульптуры; им все по карману. Вследствие дефицита товаров, как уже было отмечено, наблюдается тенденция их подорожания. Фиктивная покупательная способность внезапно обогатившихся людей, которую они приобрели, став владельцами бумажных денег, только усиливает эту тенденцию. Кто-то правильно подметил: сложилась обстановка банкета, на который пригласили тысячу человек, а столы накрыли только на двести.

У людей есть пригласительные билеты на банкет, т. е. в большом количестве бумажные деньги, но на банкете не хватает еды и питья, как на рынке не хватает товаров, которые можно было бы купить за деньги. В результате владельцы «легких» денег, стремясь приобрести дефицитные товары, с легкостью набавляют цены; они хозяева положения и на базаре у прилавка птичницы, и на аукционе Киленьи в музее Эрнст.

Читать дальше

![Станислав Сергеев - Памяти не предав - Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/388335/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred-thumb.webp)