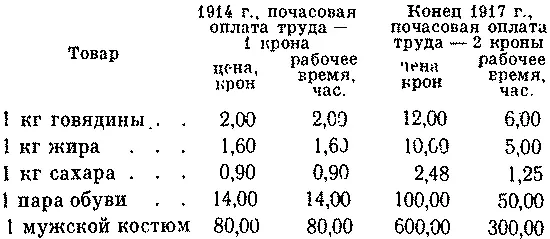

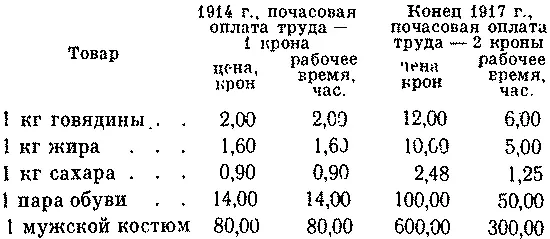

Это подтверждают следующие данные о затратах рабочего времени, необходимых для покупки соответствующего товара:

Как видим, даже при вдвое большей заработной плате рабочему для приобретения какого-нибудь товара конце 1917 г. нужно было работать значительно дольше, чем в 1914 г. Значит, его реальная заработная плата понизилась. Уровень заработка рабочих, получающих почасовую заработную плату или работающих аккордно, несколько выше довоенного уровня, потому что во время войны постоянно ощущается нехватка рабочих рук и есть возможность работать сверхурочно; правда, это ведет к физическому истощению рабочих. Со всей силой обесценение денег давит на служащих, получающих фиксированную месячную заработную плату (на железнодорожников, почтовых служащих, служащих телефонных станций, частных фирм, учителей и преподавателей и т. п.). Пособие военного времени, которое они получают от работодателей, ни в коей мере не может компенсировать падение покупательной способности денег; эти слои населения особенно сильно страдают от дороговизны военного времени.

2. Дефицит товаров в военное время, дороговизна, спекуляция

Исследуя причины падения покупательной способности денег в военное время, в первую очередь нужно упомянуть дефицит товаров. Основной принцип капиталистического товарообмена — то, что каждый товар обменивается на золото, содержащее такое же количество труда, как и товар, или на банковый билет той же нарицательной стоимости, что и золото. Если принять во внимание различное органическое строение капитала и земельную ренту, то товары продаются по цене производства (Produktionspreis). Основной принцип капиталистического товарообмена действует только при нормальном ходе производства . Мы говорим: производство только тогда имеет нормальный ход, когда продавец товара уверен, что взамен проданного товара он сможет с теми же затратами произвести или купить в необходимом количестве точно такой же товар. Маркс в «Капитале» часто отмечает, что продажная цена товара определяется не фактическими затратами на его производство, а затратами на его воспроизводство (Reproduktionskosten). В мирное время затраты на воспроизводство промышленных товаров в общем ниже, чем затраты на его производство в прошлом: улучшение техники удешевляет производство. Война нас научила, что возможна и противоположная ситуация.

В начале войны все полагали, что она закончится в течение нескольких месяцев. В экономической жизни началась большая паника. Работодатели потеряли голову и начали тысячами увольнять рабочих, Все желали накопить по возможности больше наличных денег; торговцы, промышленники старались избавиться от своих товаров. В этот начальный период товары не исчезли и цены на них оставались стабильными, кроме цен на скоропортящиеся продукты, доставка которых в морозильные центры была затруднена вследствие объявленной мобилизации. Более того, цены на промышленные товары значительно понизились, особенно цены на предметы роскоши.

Однако скоро положение изменилось. Военные действия на море препятствовали доставке продовольствия. Так как растениеводство дает продукцию один раз в год, то стало ясно, что заготовленных запасов едва ли хватит до следующего урожая. Легко было подсчитать, что на территории центральных держав [21] Одно из названий военной коалиции, в которую входили Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция. — Прим. ред .

, которые импортировали в больших количествах зерно, корма, масличные плоды, яйца и т. д. (особенно это относится к Германии), вследствие затруднения импорта наступит нехватка товаров [22] Импорт Германии — за вычетом экспорта — в 1913 г. был следующим: К этим важнейшим продуктам необходимо добавить импорт скота, мяса, масличных культур, птицы, рыбы, фруктов и т. д. Согласно официальной немецкой статистике в 1913 г. в Германскую империю за вычетом экспорта было импортировано продовольствия и скота на сумму более 2 млрд. марок. Что касается Австро-Венгерской монархии, то она уже также импортирует продовольствие, правда, в размерах, гораздо меньших, чем Германия.

.

Чувство неуверенности усиливалось тем, что в Венгрии в 1914 г. был очень плохой урожай, а в первые месяцы войны в результате военных действий в руки царской России попали крупные продовольственные запасы; и кроме того, были захвачены значительные хлебородные территории. Это породило спекулятивное накопление зерна и других продуктов растениеводства; на рынке товарный дефицит начал ощущаться уже осенью, когда еще и речи не могло быть о действительном дефиците; цены на зерно повышались в сумасшедшем темпе, покупательная способность денег падала пропорционально возрастающим ценам на продовольственные товары.

Читать дальше

![Станислав Сергеев - Памяти не предав - Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/388335/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred-thumb.webp)