Несмотря на отдельные промахи, СССР в послевоенные годы продолжал оставаться одним из крупнейших мировых экспортеров бриллиантов и крупным импортером технических алмазов. Более того, оценив валютный потенциал алмазного ювелирного сырья, СССР быстро продвигался по пути наращивания мощности собственной алмазной индустрии, как в плане интенсификации добычи алмазов на Урале, так и в направлении усиления геологоразведки на алмазы в Восточной Сибири. А между тем в мире происходил революционный технологический скачок, в котором алмазам и алмазному инструменту нового поколения было суждено сыграть чрезвычайно важную роль.

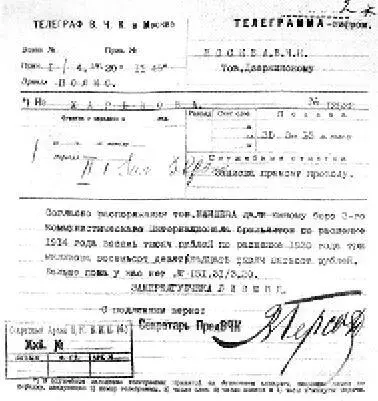

Телеграмма ВЧК о передаче бриллиантов Южному бюро Коминтерна. 1920 г.

РЦХИДНИ. Ф. 17. О. 84. Д. 96. Л. 2.

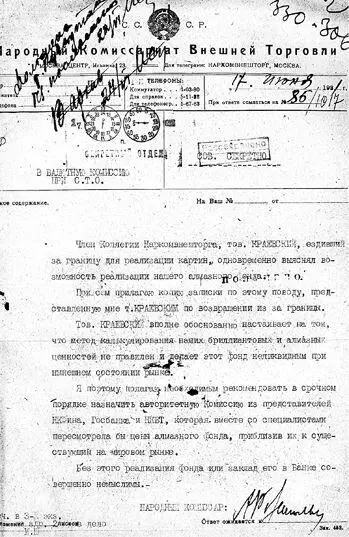

Письмо наркома Внешторга о переоценке Алмазного фонда. 1931 г.

ГАРФ. Ф. 5446. О. 12а. Д. 351. Л. 2.

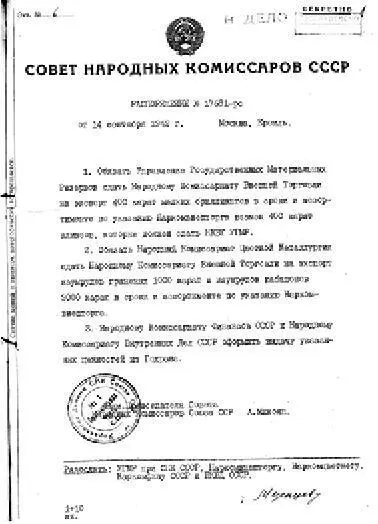

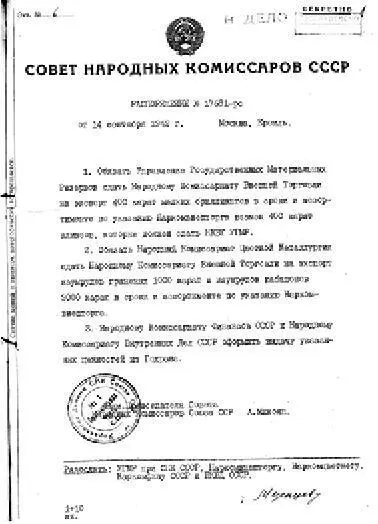

Распоряжение Совета народных комиссаров об экспорте бриллиантов и изумрудов. 1942 г.

ГАРФ. Ф. 5446. О. 43а. Д. 288. Л. 1.

Глава 10

Алмазы, реактивные истребители и Корейская война

В 1940-е годы в Германии, США и Великобритании произошла технологическая революция, в результате которой были созданы и запущены в серийное производство турбореактивные двигатели. Они позволяли поднять авиацию, прежде всего боевую, на качественно новый уровень, открывающий недостижимые ранее тактические и стратегические возможности.

Одним из критических элементов новых технологий являлись жаропрочные сплавы, из которых изготовляются наиболее ответственные элементы турбореактивных двигателей — лопатки газовых турбин, диски ротора турбин, камеры сгорания. Мощность реактивного двигателя зависит от температуры газа, вытекающего из камер сгорания. Чем выше температура, тем больше тяга двигателя и выше его экономичность. Элементы двигателя должны работать длительное время в условиях огромных температур и при этом не терять геометрии и прочности. Жаропрочные сплавы, применяемые в турбореактивных двигателях, — чрезвычайно твердый материал, а выполненные из него детали должны быть обработаны с высочайшей геометрической точностью. Эта задача решалась применением специализированного алмазного инструмента, гораздо более совершенного и сложного, чем инструмент предыдущего поколения.

Первые жаропрочные сплавы для газотурбинных двигателей были разработаны в Германии фирмой «Крупп» в 1936–1938 годах. Сплав TINIDUR (аббревиатура от титан + никель + твердый) был рассчитан на рабочие температуры 600–700 °C и применялся для изготовления лопаток турбин первых в мире крупносерийных турбореактивных двигателей Jumo-004 фирмы «Юнкерс». В начале 1940-х годов в Англии был создан жаропрочный сплав на никель-хромовой основе NIMONIC 80. Лопатки турбин, выполненные из этого сплава, могли устойчиво работать при температуре 850 °C.

К концу Второй мировой войны Германия, США и Великобритания уже обладали сложившимися научными и инженерными школами в области реактивного двигателестроения и соответствующими технологиями, позволяющими производить боевые реактивные самолеты. Немецкие реактивные перехватчики (Ме-163), истребители (Ме-262) и бомбардировщики (Ar-234) выпускались крупными сериями, например, суммарный выпуск Ме-262 составил 1433 штуки. Из реактивных самолетов союзников в боевых действиях Второй мировой войны принимал участие английский истребитель Meteor F.Mk.4, но серийно производились и на вооружении стояли также Vampire D.H.100 (Великобритания) и Р-59 Aircomet (США). В области разработки ракетного вооружения Германия к концу войны имела абсолютный приоритет и серийно производила впечатляющие образцы зенитных, крылатых и баллистических ракет.

СССР «прозевал» технологическую революцию и фатально отставал в этой гонке вооружений. Единственный советский проект реактивного истребителя БИ-1 (с жидкостным реактивным двигателем) так и не вышел из стадии конструкторских испытаний — всего было выпущено 9 экспериментальных машин, а разработка ракетного вооружения остановилась на стадии неуправляемых ракет с примитивными пороховыми двигателями. Как отмечал Н. С. Симонов: «По данному виду минометного вооружения Красная армия не имела равных, но к разработке других систем реактивной техники, например, противотанковых и зенитных, не говоря уже о самолетах-снарядах и баллистических ракетах, советские инженеры и конструкторы даже не приступали» [151] Симонов Н. С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы. М.: РОССПЭН, 1996. С. 204.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу