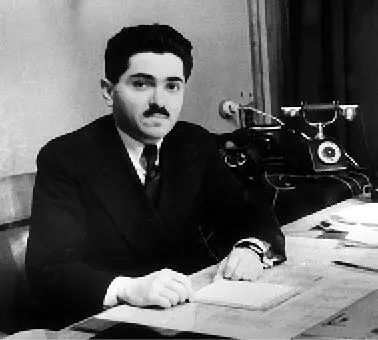

Иван Фёдорович Тевосян

•

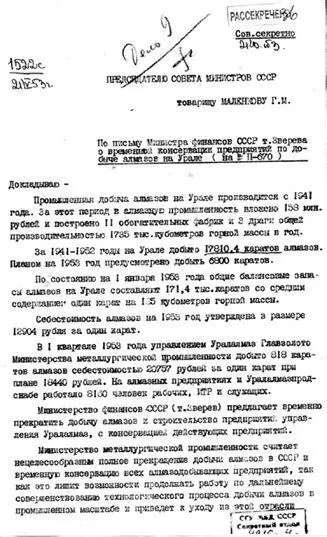

Себестоимость алмазов на 1953 год утверждена в размере 12 904 рубля за один карат.

В 1-м квартале 1953 года управлением „Уралалмаз“ Главзолото Министерства металлургической промышленности добыто 818 каратов алмазов себестоимостью 20 757 рублей за один карат при плане 18 840 рублей. На алмазных предприятиях и „Уралалмазпродснабе“ работало 8160 человек рабочих, ИТР и служащих» [49] РГАЭ. Ф. 8153. Д. 1401. Л. 36.

.

Данные Тевосяна несколько расходятся с цифрами внутренних документов СГУ, но принципиального значения эти расхождения не имеют. Можно уверенно констатировать, что МВД СССР добывало в 1946–1953 годах мизерное количество алмазов по колоссальной себестоимости.

Зачем и кому была нужна такая добыча? И куда направлялись алмазы, добытые МВД?

Сразу заметим, что документов, которые бы четко и полно описывали логистические цепочки, по которым двигались алмазы от приисков СГУ МВД до конечного потребителя, в открытом доступе нет. Большая часть из них, по-видимому, уничтожена, часть по-прежнему засекречена, а часть операций с уральскими алмазами, как мы предполагаем, не документировалась вовсе. Поэтому для непротиворечивой реконструкции событий в советской алмазной промышленности 1946–1953 годов нам придется рассмотреть все возможные направления использования алмазов, добываемых МВД. Очевидно, исчерпывающий перечень таких направлений выглядит так:

— алмазы могли граниться в бриллианты и продаваться населению на внутреннем рынке в составе ювелирных украшений;

— алмазы поступали в государственное хранилище (Гохран) с целью увеличения золотовалютных резервов страны;

— алмазы использовались в промышленности;

— алмазы экспортировались.

Не исключена также комбинация перечисленных направлений. Последовательно рассмотрим все эти возможности.

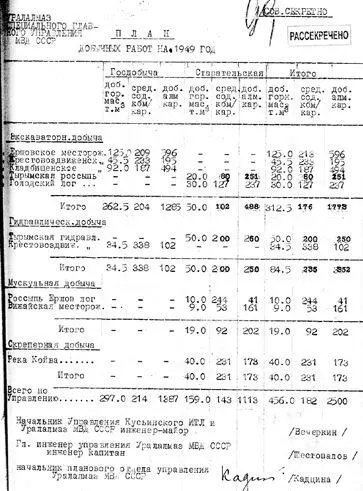

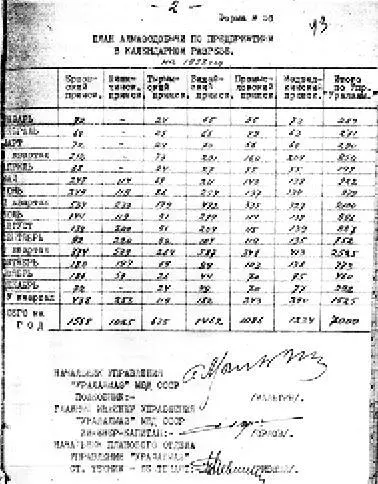

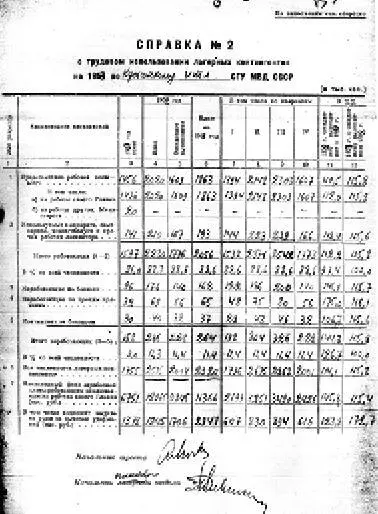

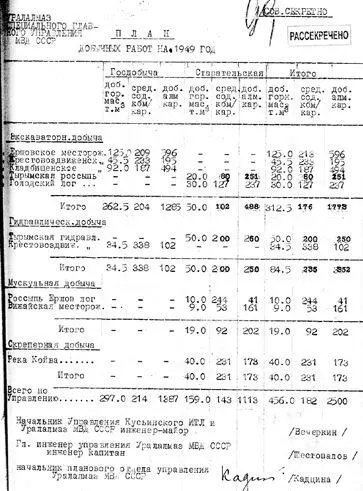

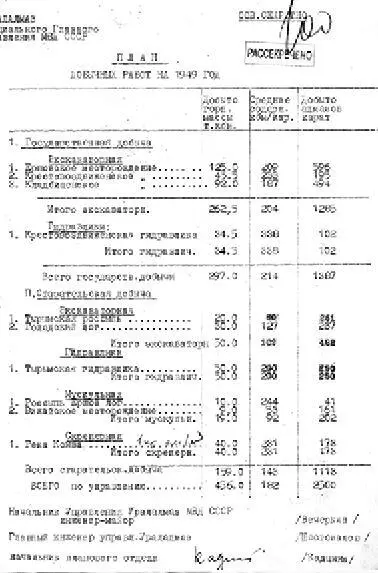

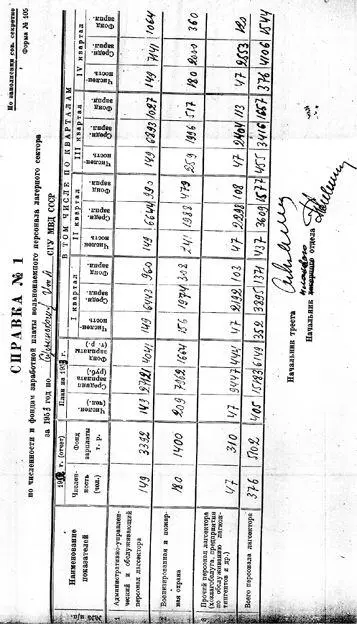

План добычи «Уралалмаза» на 1949 год

РГАЭ. Ф. 8153. О. 5. Д. 809. Л. 99.

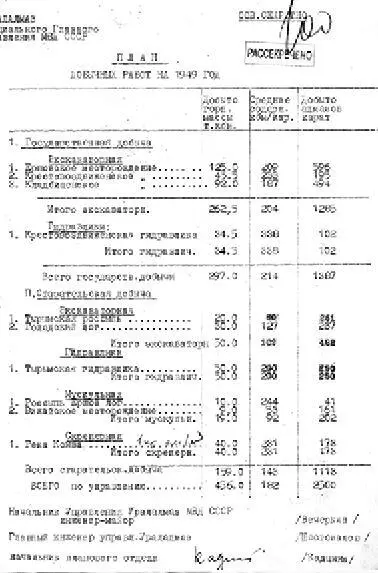

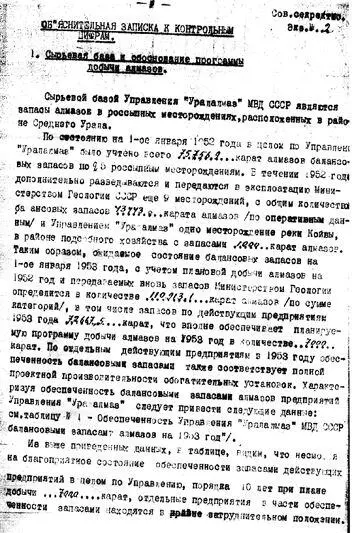

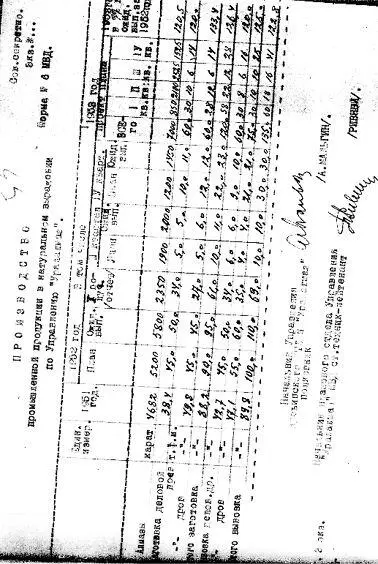

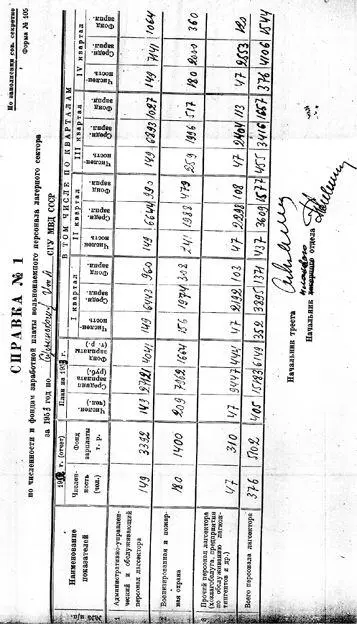

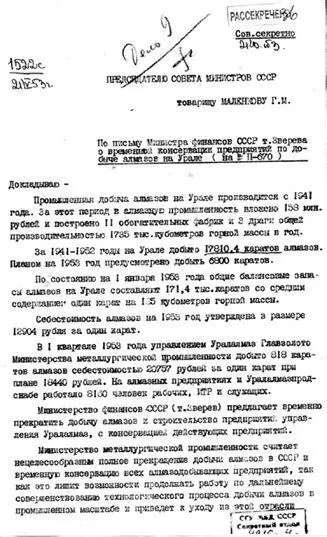

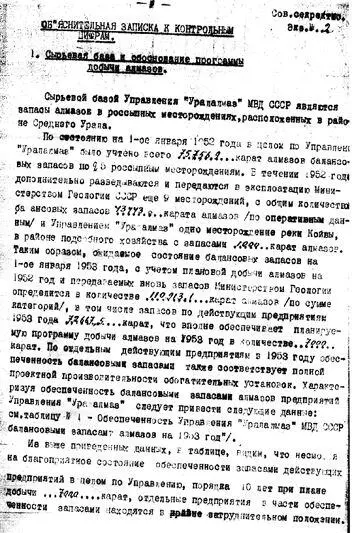

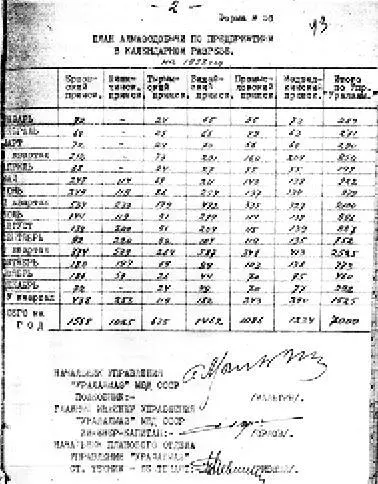

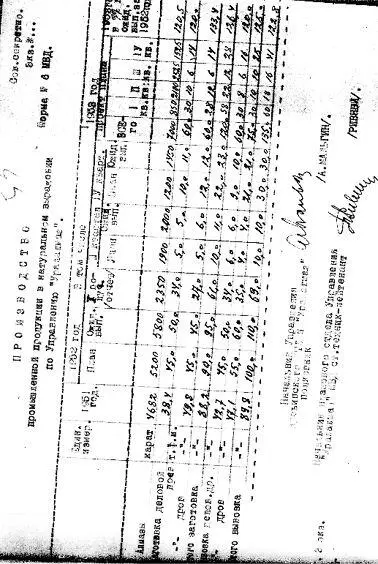

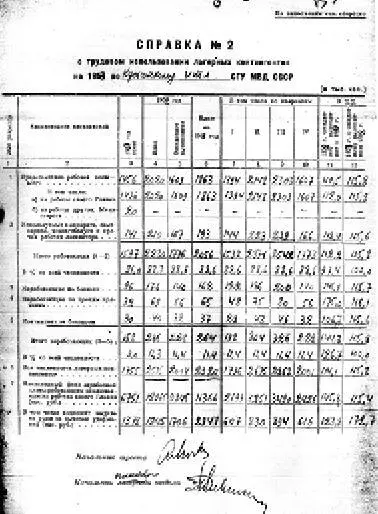

Объяснительная записка к контрольным цифрам «Уралалмаза» на 1953 год

ГАПК. Ф. Р-1244. О. 1. Д. 69. Л. 1, 43, 53, 154, 155.

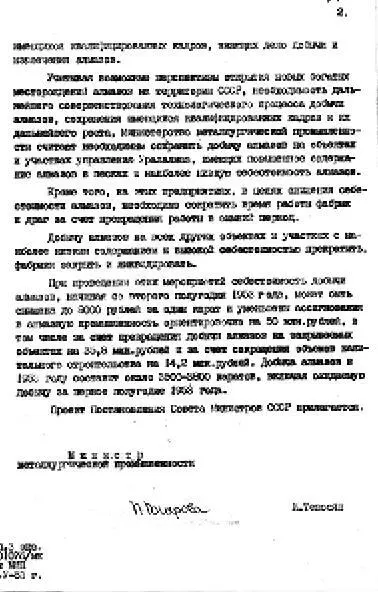

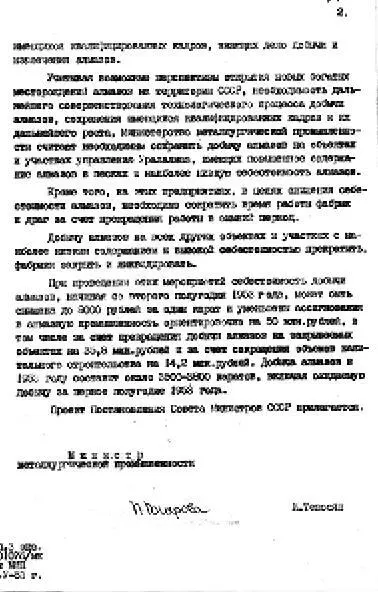

Письмо И. Ф. Тевосяна Г. М. Маленкову по вопросуо консервации добычи алмазов на Урале

РГАЭ. Ф. 8153. О. 5. Д. 1401. Л. 36–37.

Глава 4

Внутренний рынок бриллиантов в сталинском СССР

Внутренний рынок бриллиантов СССР в сталинскую эпоху был четко ориентирован на решение главной задачи: изъять, с возможно меньшими издержками, у населения бриллианты и аккумулировать их в уполномоченных организациях для последующего экспорта за конвертируемую валюту. В 1920-е годы широко практиковались прямые конфискации ювелирных изделий у представителей «эксплуататорских классов», «нетрудовых элементов» и церкви. А позже в дело вступил более гуманный «Торгсин».

В 1933 году в «Торгсине» была создана Центральная бриллиантовая база, а в 1934 году по всей стране уже работало около трехсот пунктов, скупавших бриллианты у населения. Со скупочных пунктов бриллианты направлялись фельдпочтой в Москву, в соответствии с договором, заключенным между Торгсином и НКВД. Аккумуляторами бриллиантов служили несколько организаций: Гохран (сюда попадали наиболее крупные и ценные образцы), Комитет резервов при Совете труда и обороны, и несколько контор, работавших под эгидой Наркомата внешней торговли. Оценка бриллиантов представляла серьезную проблему из-за нехватки специалистов и качественных каталогов и справочников, поэтому скупочным пунктам низшего звена было разрешено покупать камни только весом до одного карата. За более крупные бриллианты могли расплачиваться краевые и областные скупочные пункты, самые крупные и редкие камни отправлялись на экспертизу в Москву. Разработали ряд прейскурантов, которыми должны были руководствоваться оценщики, но они были примитивными и неточными. Общим правилом, позволявшим гарантировано избежать ошибок в пользу покупателя, являлось безбожное занижение закупочных цен [50] Подробно об операциях «Торгсина» с бриллиантами см.: Осокина Е. А. Золото для индустриализации. Торгсин. М.: РОССПЭН, 2008. С. 128–135.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу