Второй этап приватизации

На следующем этапе (1990–1991 гг.) в России уже была начата разработка более фундаментальной законодательной (нормативной) базы, регулирующей владение, пользование и распоряжение собственностью – то есть создание полных оснований для частной собственности, ее переход из одной в другие формы собственности (от государственной – в частную), а также основания для новой частной собственности. Основой этого законодательства следует рассматривать Закон Российской Федерации от 3 июля 1991 года № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» (отметим, этот закон был принят до ГКЧП и задолго до появления в российском правительстве Гайдара, Чубайса и прочих, принятых считать «отцами» российских реформ).

До середины 1992 года российским парламентом был принят целый свод законов и постановлений, регламентирующих фундаментальные отношения и процессы приватизации и регулирования новых экономических отношений, разрешение вопросов и банкротства хозяйствующих субъектов. Одним из основных в этом «пакете» был Закон Российской Федерации от 3 июля 1991 года «Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР» (и эти законы, кстати, были приняты до появления «команды Гайдара», до ГКЧП). Я думаю, Ельцин осознанно отправил Силаева в отставку для того, чтобы заблокировать деятельность его правительства в области продуктивной реформы экономики, включая приватизацию. Приватизационное законодательство российского парламента заложило основы институционального механизма приватизации – создало Фонд федерального имущества, подконтрольный парламенту, построило систему банков и арбитражных судов, институты кредитного механизма и другие институты, необходимые для формирования рыночной (конкурентной) среды. И соответственно заложило базу для успешного развития смешанной экономики с сильной социальной ориентацией.

Однако введение в действие этих нормативных актов затруднялось тем, что Ельцин и его «люди» в правительстве Ивана Силаева с начала лета 1991 года буквально «затерроризировали» главу Совета Министров, добиваясь его смещения. В результате было упущено много времени. И лишь после подписания президентом Указа от 29 декабря 1991 года «Основные положения программы приватизации государственных и муниципальных предприятий на 1992 год» началась реализация принятого парламентом ранее закона (правда, с очень грубыми нарушениями и произвольными толкованиями норм закона).

Следующий указ президента, появившийся 29 января 1992 года, «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий», несмотря на некоторые недостатки, был важен тем, что он утвердил практический механизм приватизации, в своей основе определенный Верховным Советом России в июньском законе 1991 года. Указ был настолько важен, что требовал своего согласования с парламентом – это было достигнуто лишь в июне 1992 года, вместе с принятием Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий на 1992 год.

Возможно, кто-то подумает: «Парламент тормозил работу президента по приватизации…» Да, тормозил. А куда, собственно, надо было спешить? Разве это было просто: колоссальную государственную, а реально общенародную собственность, дающую людям право бесплатно лечиться, учиться, отдыхать, дающую работу всем без исключения трудоспособным членам общества, – одним махом, без долгих размышлений, – передать в чьи-то руки, причем с возможностью риска потерять эту собственность?

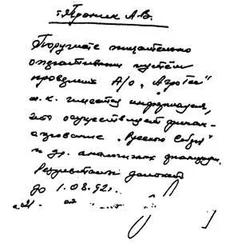

С появлением указанной «Программы» началась массовая приватизация в стране. Но, очевидно, в президентско-правительственных кругах полагали, что парламентский закон о программе приватизации «слишком сложный» (хотя он был согласован с правительством и подписан президентом), поэтому «темпы приватизации не соответствуют плановым» (по данным статистики, было приватизировано только 18,6 % от общего числа предприятий). В августе 1992 года (в период каникул Верховного Совета) появляется президентский Указ «О введении системы приватизационных чеков в Российской Федерации»; этот указ во многом противоречил принятому ранее приватизационному законодательству, в частности положениям «Программы», и был направлен на простое ускорение передачи государственной собственности в частные руки; он предельно упростил переход государственных предприятий «частникам» и исказил закон. В частности, указ легализовал чековую (ваучерную) приватизацию, которая послужила одним из главных механизмов растаскивания государственной собственности и скупки приватизационных чеков у членов коллективов предприятий за бесценок. В указе президента «исчез» пункт «именной» (из закона парламента) – то есть главный, обеспечивающий владение персональным владельцем.

Читать дальше