Но надо было сотрудничать и с таким правительством, и я искренне стремился оказать ему реальную помощь. Мои сомнения были связаны главным образом с тем, что российская экономика уже находилась в ускоряющемся спаде промышленного производства и сельского хозяйства, а финансы – попросту разваливались. Многие мощности простаивали, производственную продукцию – не отгружали, заработные платы – не выдавали. Спад производства, начавшийся еще после 1989 года, в последующие годы продолжался, хотя и в замедленном режиме. Это прежде всего касалось экономики Российской Федерации. Уже тогда появились первые признаки деиндустриализации. Крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, которые абсолютно доминировали в экономике и которые управлялись из единого центра, лишились и этого «центра», и регулярного финансирования, и источника снабжения, и сбыта. И одновременно оказались заблокированными многие кооперационные связи России с 14 бывшими союзными республиками, эта тенденция также быстро нарастала. Поэтому, как я выше отмечал, на первом этапе (конец 1991 – первая половина 1992 г.) была важна задача восстановить утерянную управляемость всеми хозяйственными организациями на всей территории России. Это была, несомненно, главная задача правительства, очевидная и понятная. Но, как оказалось вскоре, она не стала главной для Ельцина и его «новой команды».

Сама организация правительства, его структур, функции министерств и ведомств и, самое главное, подбор ключевых министров, руководителей финансово-экономического и социально-культурного блока правительства отчетливо показывали специалистам, что для правительства главное и как оно намерено выполнять свою главную задачу (задачи). Структура правительства, как система руководства, организации и управления, должна учитывать соответствующую сферу (объект) регулирования: состояние экономики, характер общественных отношений, отрасли государственного сектора, взаимодействие с растущим частным предпринимательством, каналы аккумуляции доходов, расходы и т. д.

Если к моменту формирования правительства во главе с Ельциным (6 ноября 1991 г.) почти вся экономика, на 90 %, состояла из государственных предприятий, ясное дело – следовало сохранить деятельность отраслевых министерств (пусть временно), с тем чтобы было возможно упорядочить соответствующие отрасли, разобраться в них. А затем не спеша проводить в них нужные реформы в соответствии с общей экономической программой правительства, утвержденной Верховным Советом.

Однако новые руководители правительства поступили легкомысленно, они «свалили» все органы управления отраслей в «одну кучу» – отгородившись от отраслевого принципа. Лучше всего это можно проиллюстрировать на одном примере, наиболее характерном, – Министерстве экономики и финансов.

Министерство экономики и финансов

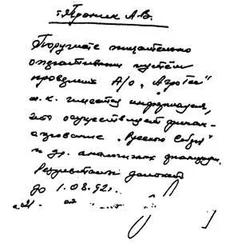

Правительство Российской Федерации 29 января 1992 года приняло Постановление № 149, скромно озаглавленное – «Вопросы Министерства экономики и финансов Российской Федерации», подписанное первым заместителем председателя Совета министров правительства России Г. Бурбулисом, которое, кстати, нигде не публиковалось. Как видим, первой акцией «демократов» стало засекречивание своих решений, что не практиковалось советскими руководителями начиная с хрущевских времен. Как писали тогда аналитики, основные пункты его воспринимались как раздольная залихватская песня ликующего чиновника-бюрократа. Например, численность работников центрального аппарата министерства, включая комитеты при нем, составила 3800 единиц без персонала по охране и обслуживанию здания (еще около 200 человек)! Каков размах! Далее постановление предусмотрело для министра экономики и финансов, то есть Е. Гайдара, 15 заместителей, в том числе двух первых, а еще коллегию в составе 35 человек.

Первые заместители по условиям оплаты труда, медицинского и материально-бытового обслуживания приравнивались к министрам Российской Федерации. Далее постановление предписывало Комитету цен, входящему в данное министерство, иметь четырех заместителей председателя, в том числе одного первого, Комитету по драгоценным камням – четырех заместителей председателя, в том числе одного первого. И вся эта чиновничья рать начальства приравнивалась по зарплате и обслуживанию к министрам и замминистрам. А их зарплата в пять раз (в среднем) превышала соответствующую зарплату, например, профессора. А ведь в 80-е годы моя профессорская зарплата была на уровне министра СССР!

Читать дальше