В подавляющем большинстве российских регионов главная причина депопуляции — естественная убыль населения, то есть превышение смертности над рождаемостью. При этом конец 90-х годов был в демографическом отношении очень благоприятным периодом с точки зрения численности женщин возрастов наибольшего деторождения. Динамика естественного прироста, то есть превышения рождаемости над смертностью граждан РСФСР и РФ, представлена на рис. 1–2.

Рис. 1–2. Естественный прирост населения РСФСР и РФ с 1950 г. (на 1000 человек)

Из приведенных на графике данных можно сделать два вполне очевидных вывода. Во-первых, вопреки утверждениям некоторых специалистов по демографии, резкое падение прироста населения, совпавшее по времени с ликвидацией советского государства и сменой общественного строя, вовсе не является следствием перехода к городскому образу жизни и изменения типа семьи. Этот переход (урбанизация), произошел в СССР в 60-е годы, после чего соотношение городского и сельского населения стабилизировалось.

Действительно, урбанизация, как и на Западе, вызвала в РСФСР резкий спад рождаемости в 1960–1970 гг., как это и видно на рис. 1–2. Однако этот спад вовсе не привел ни к повышению смертности, ни к сокращению продолжительности жизни, ни к вымиранию населения. Ставшая в основном городской страной, РСФСР сохраняла стабильную демографическую динамику с ежегодным естественным приростом на уровне около 5 человек на 1000 (то есть около 700 тыс. новых граждан РСФСР в год).

Таким образом, происходящие в России с конца 80-х годов демографические процессы не имеют никакого сходства со снижением рождаемости в западных странах с «обществом потребления». Проведение таких успокаивающих аналогий несостоятельно. Там не наблюдается ни повышения смертности, ни сокращения продолжительности жизни.

Второй вывод заключается в том, что являются ложными настойчиво повторяющиеся утверждения о том, что якобы «вымирание населения началось давно, еще в 70-е годы». В течение 20 лет — с 1968 по 1988 г. показатель естественного прироста населения РСФСР обнаруживает исключительную устойчивость и никакого демографического слома не предвещает.

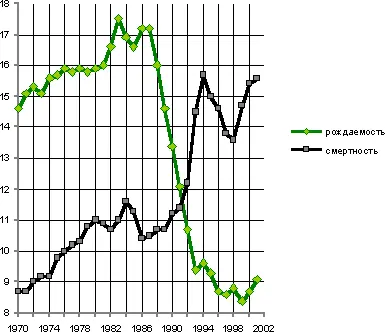

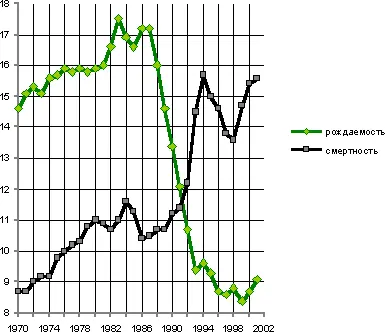

Показатель естественного прироста представляет собой результат сложения двух величин — числа смертей и числа рождений . Какова была динамика этих величин до перехода к радикальной фазе перестройки и реформы, можно видеть из рис. 1–3.

Рис. 1–3. Рождаемость и смертность в РСФСР и РФ (на 1 тыс. населения)

Этот график не требует комментариев. Надо только обратить внимание на тот всплеск смертности, который начался в РФ после 1998 г., на новом витке реформы.

В Государственном докладе «О состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1999 г.», представленном Минздравом РФ и Российской Академией медицинских наук, указаны главные причины повышенной смертности населения РФ:

«Долговременное массовое накопление неблагоприятных изменений в общественном здоровье населения в сочетании с воздействием хронически высокого уровня стресса, снижения качества жизни в условиях неудовлетворительного состояния социальной сферы и базовой медицины, недоступности высокоэффективных средств лечения для подавляющей части населения, криминализация общества и рост преступности».

Рост смертности в годы реформы означал значительное сокращение средней продолжительности жизни. Ее показателем является т. н. ожидаемая продолжительность жизни при рождении . В 1986–87 гг. она составляла в РСФСР 70,13 года (у мужчин 64,91, у женщин 74,55). Резкое падение этого показателя произошло в первый год радикальной фазы реформы — 1992. В 1994 г. этот показатель составлял для граждан РФ 63,98 года (57,59 у мужчин и 71,18 у женщин). В 2000 г. ожидаемая продолжительность жизни в РФ составляла 65,3 года.

Одним из самых прямых и быстрых следствий реформы явилось резкое увеличение смертности людей трудового возраста . Согласно данным «Демографических ежегодников России» (1996 и 2001 гг.), в 1990 г. в трудоспособном возрасте в РФ на 100 000 человек населения умерло от всех причин 488,2 человек, а в 1994 г. — 840,8. Особенно сильно это ударило по мужчинам (759,2 и 1323,7 человек соответственно в 1990 и 1994 гг.) [1] Стоит заметить, что скачок смертности людей трудового возраста был наибольшим там, где реформа была более быстрой и глубокой. С 1990 по 1994 г. этот показатель (для мужчин) вырос в Москве с 714 до 1508, а в Дагестане с 478,5 до 571,6 на 100 000 населения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу