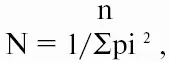

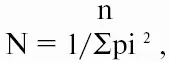

где pi – доля мест, полученных i-й партией на выборах.

В дальнейшем различными исследователями на базе этой формулы были разработаны ее модификации: эффективное число электоральных партий (ENPV) и эффективное число парламентских партий (ENPS). Соответственно в качестве множителя рi в первом случае выступает доля (в процентах) голосов, полученных i-й партией на выборах, а во втором – доля мест, полученных i-й партией на выборах.

Эмпирические исследования партийных систем с построением математических моделей, несомненно, обогащают спектр наших представлений о партийной системе страны или региона. Вместе с тем, доверяться математическим методам особенно не стоит: ведь в вопросах политических симпатий и антипатий избирателей рассчитанные по формулам количественные показатели далеко не всегда отражают структуру электоральных предпочтений избирателей и тенденции развития общества.

Развитие партийной системы России

С конца 80-х годов прошлого века и по настоящее время российская партийная система неоднократно менялась под влиянием внутренней общественно-политической ситуации в стране. В результате за последние 20 лет накоплен огромный опыт партийного строительства, который еще долго будет подвергаться осмыслению и переоценке. Быстротекущая динамика политической ситуации в России приводила к тому, что партии, еще недавно являвшиеся показателями нового этапа в общественном развитии страны, свое дальнейшее организационное и идейно-политическое саморазвитие осуществляли уже в условиях кардинально изменившейся общественно-политической ситуации и либо приспосабливались к переменам, либо становились своего рода политическими рудиментами, продолжая свою деятельность по инерции.

Так, образование на рубеже начала 1990-х годов значительного количества карликовых партий (от монархистов до анархистов и либертарианцев) имело в своей основе объективные закономерности, связанные с раскрепощением политического сознания общества, освобождением от оков пребывающей в кризисе тоталитарной идеологии. В дальнейшем, однако, эти партии в абсолютном большинстве ушли на обочину политической жизни, что также объяснимо изменением как структуры общественных отношений, обогатившей возможности реализации потребности в самовыражении, так и с повышением уровня требований, предъявляемых избирателями к политическим партиям.

История становления российской партийной системы в своем развитии насчитывает пять этапов, каждый из которых обозначил собой качественные сдвиги в ее развитии:

› период вызревания предпосылок к созданию политических партий в рамках однопартийной системы (1986-1988);

› период действия народных фронтов и создания протопартийных структур (1988-1989);

› законодательное допущение многопартийности и первая волна образования партий в рамках кризиса однопартийной системы (1990-1991);

› партийная система «августовской республики» (1991-1993);

› система поляризованного партийного плюрализма (1993-2000);

› принятие Закона «О политических партиях» и формирование новой партийной системы (с 2001 года).

Первые два периода в совокупности составляют этап «внутриутробного» развития российской многопартийности, а последующие четыре – этапы ее функционирования и развития в условиях правовой легитимации института политических партий. Опыт развития российской партийной системы сегодня является особенно ценным при анализе дальнейших тенденций ее развития.

Первый этап партийного строительства в современной России: 1986-1988 годы.Начальная стадия становления российских политических партий проходила в условиях нарастающего кризиса советской власти, нарастающих трудностей экономики и невиданного в истории СССР оживления общественно-политической жизни страны.

Прообразами первых политических партий стали неформальные (1986-1988) общественно-политические кружки и дискуссионные клубы [134].

Явившись реакцией общества на инициированные сверху перемены, неформальные движения, несмотря на свой статус, поначалу действовали в русле политики, проводимой правящим политическим режимом. Их идеологическая платформа обычно сводилось к двум пунктам: поддержка общей направленности политики перестройки и критическое изучение отечественной истории. Тем не менее, отсутствие четкой идейно-политической направленности общественных организаций на этой стадии в целом как нельзя лучше соответствовало неразвитости их организационных структур.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу