Между прочим, Петр Первый это хорошо понимал, когда создавал свои потешные полки. Он понимал, что ему нужен собственный вариант "катакомб", что ему нужно, чтобы из его "параллельной системы" вышел его новый актив. И он вполне осознавал, какой ему требуется актив. Есть такие понятия: "новый призыв", "революция сверху", – Петр это понимал, и это сейчас вполне актуально.

Но если под флагом "смены актива" кто-то хочет "срубить" на российской нефти или чем-то другом больше, чем "срубил" сейчас, – не надо считать, что все вокруг дураки. Сегодня уже очень многие в стране могут отличить реальное намерение исправлять что-то в обществе от "крышевания" благородными декларациями криминальных операций и хватательных рефлексов. Россия уже достаточно изощрена, и она на это не "купится".

Хотите говорить с обществом – говорите всерьез, и не считайте, что за вас пиарщики все сделают. Пошлите серьезный честный мессидж. Если живая часть России на него откликнется, – может, будет поддержка. А может, ее уже не будет, – с каждым месяцем шансов на это все меньше. Потому что мы живем "в ситуации Бишкека". И если мы в этом себе не признаемся, то просто прячем голову под крыло.

Персонажи в поисках смысла

Я не могу уходить от злобы дня. Но не могу и все подчинять этой злобе дня. Если мы хотим копить силы для прорывного выхода из сложившейся ситуации, если мы отрицаем свой "банановый" статус, то на повестке дня должна быть и подлинно стратегическая проблематика. Причем такая, которая имеет, в полном смысле слова, общемировой характер. И одновременно замыкается на нашу больную реальность. Иначе – зачем она?

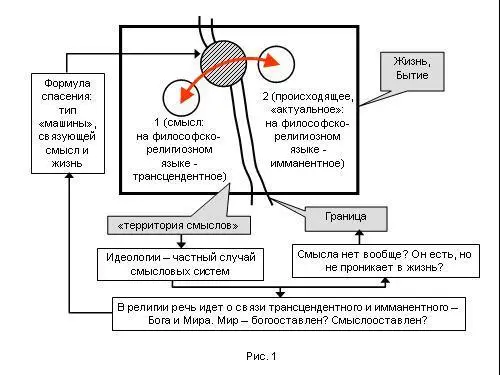

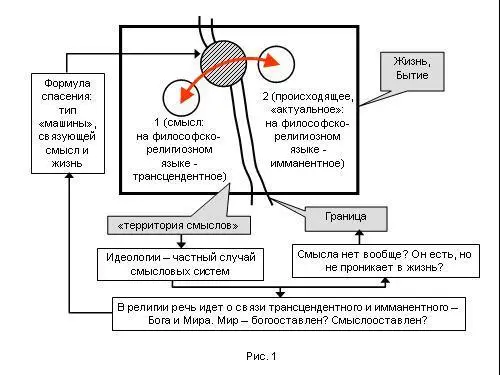

Я позже объясню, какое это имеет практическое значение. А пока давайте рассмотрим следующую модель (рис. 1).

В нормальной жизни всегда есть территория смыслов – и территория всего остального, "происходящего".

Смыслы могут что-то значить, то есть влиять на происходящее, или же являться "смыслами в собственном соку" (если хотите, это вопрос о соотношении идеала и действительности).

Почему сегодня этот вопрос имеет глобальную актуальность? Потому что сегодня все менее понятно: а есть ли "территория смыслов", открытая происходящему? Остались ли вообще смыслы, которые что-то значат?

Из российской жизни они в значительной степени изъяты (вспомните соревнование овощей и сорняков, "Русское порно" и вообще наше телевидение, "Детей Розенталя" и прочее).

Но если смыслы есть, как отвечает мир на сопряжение двух территорий: одной – всего происходящего (конкуренция за ресурсы, энергоносители, финансовые потоки и т.д.) – и другой, вот этой скромной территории смысла? В мировой философской практике это называется "трансцендентное" и "имманентное". Или, говоря проще, смысловое – и все остальное. А между ними – граница.

Что же такое "территория смыслов" (а идеология – это частный случай смысла)? И что значит "граница"? Если есть граница, значит ли это, что в происходящее из смысловой зоны ничто не приходит? Как вообще смысл проникает в жизнь? Как он течет в происходящее у каждого отдельного человека и у всех нас вместе? И почему мы – общество, если вдруг смысл из трансцедентного в имманентное не течет?

В действительности, в нормальной общественной системе между "территорией смысла" и происходящим есть какой-то мост, по которому смысл перекочевывает из своей собственной области в актуальную жизнь и обратно. И этот тип "машины", связующей смысл и жизнь, этот способ соединения трансцендентного и имманентного, в религиозных системах называется "формулой спасения".

Причем в разных религиозных системах она разная. Протестантизм увел трансцендентное в бесконечность, заявил, что имманентный мир богооставлен, и что спасение – дело личного отдельного подвига. Православие же, напротив, говорит, что во всем имманентном присутствует трансцендентное, что инобытие есть везде в бытии.

В таком тезисе налицо риск впадения из теизма в пантеизм. И потому в православии внимательно разбирали, как именно трансцендентное размещается в имманентном. В связи с этим Карсавин, например, строго различал пантеизм и панентеизм. Но в религиозной системе трансцендентное, в любом случае, кочует с "территории смыслов" в жизнь.

Что, с этой точки зрения, есть современный мир? Не обязательно мы, а весь мир, – потому, что мы не поймем себя, не поняв других. В религии речь идет о связи Бога и мира: богонаполнен мир или богооставлен? А в идеологии он что, смыслооставлен? Что такое в нем смыслы? (На религиозном языке – благодать).

Читать дальше