Они выявили ряд очень четких различий между группами в поведении и в отношениях с детьми. Не все эти различия носили негативный характер: так, женщины, лишившиеся материнского контакта, больше стремились кормить грудью и старались ухаживать за своими младенцами наилучшим образом. Но им становилось сложнее справляться с ситуацией, когда дети достигали семимесячного возраста, и они были более склонны к раннему отлучению от груди.

У одной трети впервые рожавших женщин и двух третей матерей, имевших более одного ребенка, наблюдались симптомы депрессии или проблемы в супружеской жизни. Это подтверждает другое исследование на тему отсутствия материнского контакта. Ф. Т. Мелджес 12обнаружил больше симптомов психических отклонений у молодых матерей, потерявших родителей или испытывавших проблемы в отношениях с ними.

Р. Кьюмар и К. Робсон 13связывают невротические расстройства с «амбивалентными» беременностями. Этот термин они применяют в двух случаях: если будущая мама очень молода или только что вышла замуж и, возможно, предпочла бы рожать позже, или если будущая мама, наоборот, находится в зрелом возрасте и смотрит на эту беременность как на последний шанс, что делает ее более подверженной приступам апатии и стрессам.

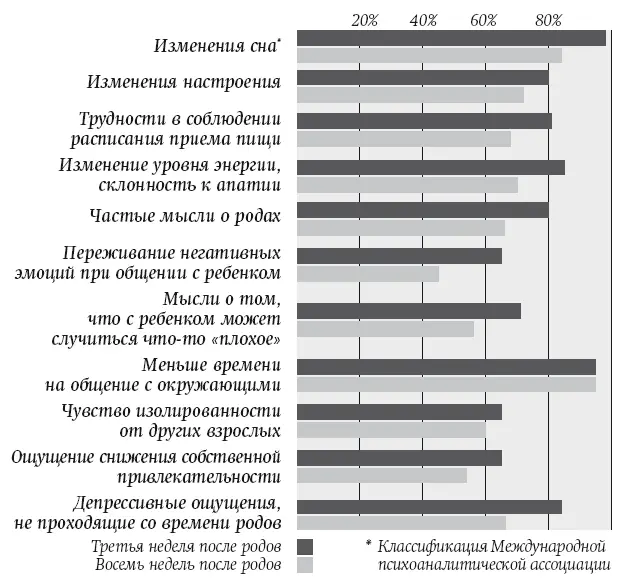

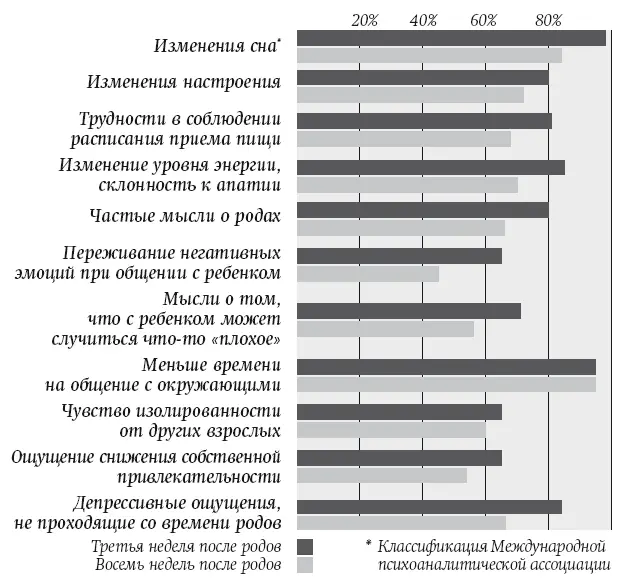

Разумеется, некоторые женщины попадают в категорию более высокого риска возникновения эмоциональных расстройств под влиянием обстоятельств. Доктор Дайана Аффонсо и доктор Томас Аризменди из Калифорнийского университета 14проанализировали опросные листы, заполненные 80 женщинами через три и через восемь недель после родов (Таблица 2). Они оценивали психологические риски, способствующие развитию ПРД. Верхние позиции в списках занимают изменения в повседневной жизни. Ниже представлен тест самооценки, в котором женщины оценивали свои взаимоотношения с ребенком, где на одной стороне – удовольствие и комфорт, а на другой – страх, злоба и негативные эмоции.

Эти исследователи выявили очень логичную корреляцию между симптомами ПРД, в частности изменениями настроений, потерей энергии и аппетита, и взаимоотношениями с ребенком.

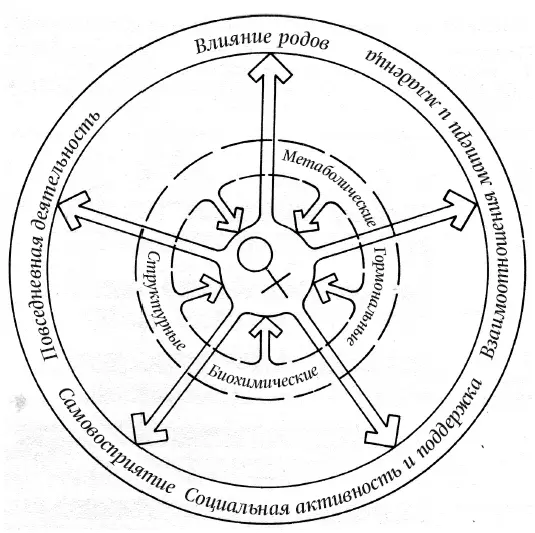

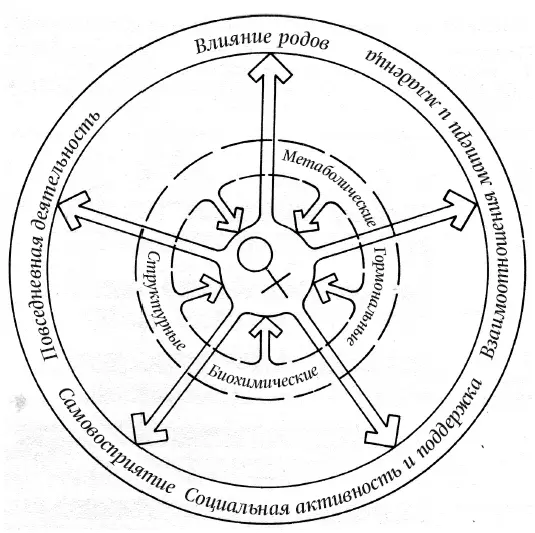

Проанализировав таблицу из исследования Аффонсо-Аризменди, можно заметить, что существуют определенные базовые факторы, которые остаются неизменными, при этом особенности их проявления у разных женщин различны. Эти факторы могут быть биохимическими, гормональными, метаболическими и структурными. Во внешнем круге мы видим намного более разнообразные обстоятельства: влияние родового опыта, повседневная деятельность, отношение к себе, общественная деятельность и поддержка, общение матери с младенцем.

Таблица 2.Доля женщин, сообщивших о проблемах в некоторых сферах послеродовой адаптации (перепечатано с разрешения доктора Аффонсо и доктора Аризменди, «Нарушения послеродовой адаптации; симптоматика депрессии», Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, март 1986 года).

Рисунок 2.Парадигма метаболической и социальной активности (перепечатано с разрешения доктора Аффонсо и доктора Аризменди, «Нарушения послеродовой адаптации; симптоматика депрессии», Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, март 1986 года).

Жизненные события, повышающие риск ПРД

Мы не можем сознательно менять метаболизм и химические процессы нашего организма, но полезно понимать последствия некоторых неизбежных жизненных событий, которые могут «вывести из строя». Среди них:

• Переезд

• Изоляция от расширенной семьи

• Потеря близких

• Развод

• Увольнение партнера (супруга)

• Предыдущая замершая беременность или смерть младенца

• Смерть родного брата или сестры женщины при родах или в младенчестве

• Смерть матери женщины во время родов

• Женщина является приемным ребенком

Несложно понять, почему женщина в подобных ситуациях подвержена более высокому риску ПРД.

Переезд и изоляция от расширенной семьи

Лишь в последние пятьдесят лет малые семьи стали чаще менять место жительства, продвигаясь по социальной лестнице или в силу других обстоятельств. Раньше семейные пары обычно селились на той же улице, где жила мама невесты, или хотя бы поблизости.

Поэтому, когда появлялся на свет ее первенец, молодую мать окружала целая сеть родственниц женского пола, которые поддерживали ее психологически и физически. Бабушки, тети, сестры помогали готовить и убираться после родов, а позднее могли присмотреть за ребенком, пока мама ходит по магазинам, или давая возможность молодым родителям выбраться куда-нибудь вечером.

Читать дальше