При исследованиях спинного мозга и межпозвонковых дисков в шейном и грудном отделах МРТ предпочтительнее КТ, так как она позволяет получать сагиттальные срезы, не дает артефакты от костных структур и не требует введения контрастных средств.

МРТ (особенно системы со сверхпроводящими магнитами) имеет ряд преимуществ перед КТ 3-го и 4-го поколений при исследовании сердца и магистральных сосудов. Появление МР-ан-гиографии и динамических программ (кино-МР) еще более расширило возможности МРТ в диагностике сердечно-сосудистой патологии. Сегодня с помощью МРТ возможна достоверная оценка не только анатомии, но и функции сердца, внутрисердечной гемодинамики, перфузии миокарда.

Визуализация органов малого таза у мужчин и женщин – еще одна область, где МРТ, как правило, имеет преимущества перед КТ. На МР-изображениях хорошо видны зональная анатомия матки, предстательной железы, инвазия опухолей в жировую клетчатку и мышцы, лимфатические узлы.

При исследовании печени, селезенки, почек и надпочечников, выявлении опухолей средостения и шеи диагностические возможности МРТ сопоставимы примерно с таковыми КТ, поэтому по упомянутым выше причинам предпочтение отдается КТ. Существуют отдельные ситуации, когда МРТ может дать больше информации, чем КТ (например, при выявлении мелких геман-гиом, оценке степени инвазии сосудистых структур брюшной полости, диагностике вне надпочечниковых феохромоцитов).

Несомненны достоинства МРТ при исследованиях суставов. На МР-изображениях очень хорошо видны хрящевые поверхности суставов, мениски, связочный аппарат. Метод позволяет выявлять метастатические поражения костей, остеомиелит, аваску-лярные некрозы еще на той стадии, когда они затрагивают лишь костный мозг и не вызывают деструкции костных структур, видимой на рентгеновских изображениях.

Применение МРТ практически не имеет смысла при легочной патологии, заболеваниях желчного пузыря, в выявлении камней, кальцификатов, переломов костей. МРТ не применяется для диагностики заболеваний желудка и кишечника.

Появляются новые методики исследования, вводятся в практику МР-контрастные препараты. Особенно интересной представляется разработка органоспецифических агентов (т. е. веществ, специфических для определенного типа нормальных или патологических тканей).

Наиболее интенсивные работы ведутся по совершенствованию методик МР-ангиографии, кино-МРТ, подавлению артефактов от дыхания, МР-спектроскопии, трехмерному сбору и реконструкции изображений.

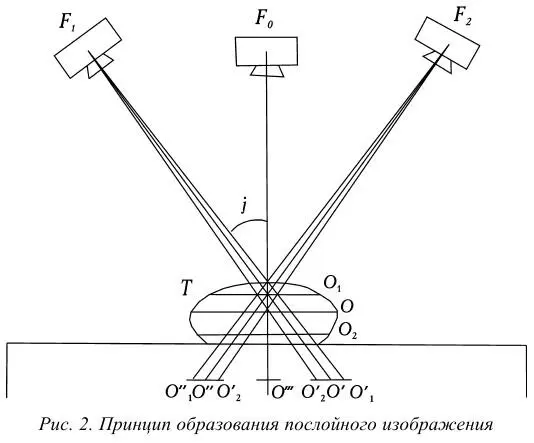

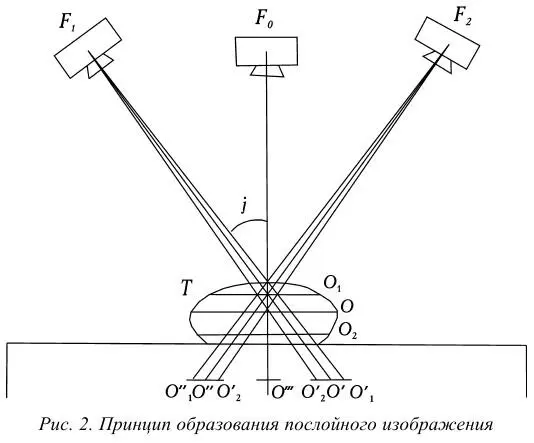

На рисунке 2 изображен принцип образования послойного изображения:

F 0, F 1, F 2 – нулевое, исходное и конечное положение фокуса рентгеновской трубки;

j – 1/2 угла поворота трубки;

S – поверхность стола;

Т – объект исследования;

О – точка выделяемого слоя;

О 1, О 2– точки, находящиеся выше и ниже выделяемого слоя;

О`, О» – проекции точки О на пленке при исходном и конечном положениях фокуса рентгеновской трубки;

О 1`, О 1» – проекции точки О 1на пленке при тех же положениях фокуса трубки;

О 2`, О 2» – проекции точки О 2при тех же положениях фокуса трубки;

«` – проекции всех точек на пленке при нулевом положении рентгеновской трубки.

Глядя на рисунок, видно, что при перемещении трубки из положения F 1в положение F 2 проекция точки О, которая соответствует оси вращения рычага, будет постоянно находиться в одном и том же месте пленки. Проекция точки О неподвижна относительно пленки, и следовательно, ее изображение будет четким. Проекции точек О 1и О 2, находящиеся вне выделяемого слоя, с перемещением трубки и пленки меняют свое положение на пленке, и следовательно, их изображение будет нечетким, размазанным. Доказано, что геометрическим местом точек, проекции которых при движении системы неподвижны относительно пленки, является плоскость, параллельная плоскости пленки и проходящая через ось окончания системы. На томограмме, таким образом, будут четкими изображения всех точек, находящихся в плоскости на уровне оси вращения системы, т. е. в выделяемом томографическом слое.

На рисунке показано перемещение трубки и пленки по траектории прямая-прямая, т. е. по параллельным прямолинейным направляющим. Такие томографы, имеющие самую простую конструкцию, получили наибольшее распространение. В томографах с траекториями дуга-дуга, дуга-прямая геометрическим местом точек, проекции которых при движении системы неподвижны относительно пленки, являются плоскости, параллельные плоскости пленки и проходящие через ось качания системы; выделяется также слой плоской формы. Из-за более сложной конструкции эти томографы получили меньшее распространение.

Читать дальше